中小企業診断士って結局どんな仕事してるの?コンサルタントと言ってもなんか怪しいんだよなぁ……。

中小企業診断士を知ったものの、どんな仕事ができるようになるのか、わからないといった方や、中小企業診断士を取ったけどどう活用するか、悩んでいる、といった方は多いです。

この記事では、実際に中小企業診断士として副業で活動しつつ、本業はコンサルタントである私が、中小企業診断士の仕事について、解説します!

この記事を読んでわかること

中小企業診断士の仕事内容と、キャリア・報酬がわかります

中小企業診断士の仕事について、実際に行った仕事と報酬も含めてお伝えします!

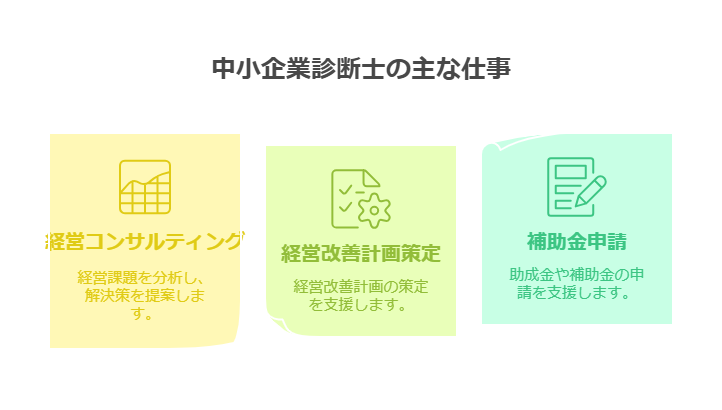

1. 中小企業診断士の仕事とは? 具体的な業務内容を解説

中小企業診断士は「経営の専門家」として幅広い業務を担います。

経営者のパートナーとして、企業の課題を分析し、解決策を提案するのが主な役割です。

しかし、「コンサルタント」といっても具体的な仕事がピンとこない方も多いでしょう。

ここでは、中小企業診断士が行う代表的な業務を解説します。

仕事内容を理解すれば、自分に合った働き方のヒントが見つかるかもしれません。

経営コンサルティング:企業の課題を解決するサポート

企業の経営課題を分析し、最適な解決策を提案するのが中小企業診断士の主業務です。

財務、マーケティング、生産管理など、幅広い分野でアドバイスを行います。

経営者は自社の課題を自覚しているとは限りません。

そのため、まずは現状分析を行い、売上低迷やコスト増加などの問題点を可視化します。

診断士は客観的なデータをもとに、具体的な改善策を提示します。

例えば、「売上が伸び悩んでいる」と相談された場合、診断士は市場調査や競合分析を行い、ターゲット市場や販促施策の改善を提案します。

現場の実情に合った戦略を打ち出すことで、企業の成長を支援します。

コンサルティングとは「顧客の課題を解決すること」です。領域は特に決まっていません。自分が得意な領域や顧客の現場によって、支援内容は変わります。

経営改善計画策定支援:事業の再生をサポート

業績が低迷している企業に対し、経営改善計画の策定をサポートします。

資金繰りの悪化や赤字経営が続く企業にとって、的確な改善策の立案は不可欠です。

金融機関からの融資や公的支援を受けるためには、しっかりとした経営改善計画が求められます。

診断士は、現状分析を基に課題を整理し、数値計画を立てて、実行可能なアクションプランを提案します。

例えば、固定費の削減が必要な場合、人件費や家賃の見直しを含めた経営計画を作成し、金融機関と交渉を行います。

このように、企業の再建を支援する重要な役割を担っています。

補助金申請支援:資金調達をサポート

企業の成長を促進するために、補助金や助成金の申請を支援します。

これにより、企業は新規事業や設備投資の資金を確保しやすくなります。

補助金は種類が多く、申請要件や審査基準が複雑です。

診断士は、企業の状況に合った補助金を選び、申請書の作成をサポートします。

特に「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」などは人気が高く、多くの企業が活用しています。

例えば、製造業が新しい設備を導入する際、「ものづくり補助金」を活用することで、導入コストの負担を大幅に軽減できます。

診断士の適切なサポートが、採択率向上に貢献します。

最近の中小企業診断士の仕事として目立つのは、おそらく補助金申請支援です。

良くも悪くも結果が出やすく、かつ稼ぎやすいので、最近では多くの参入がありますね。

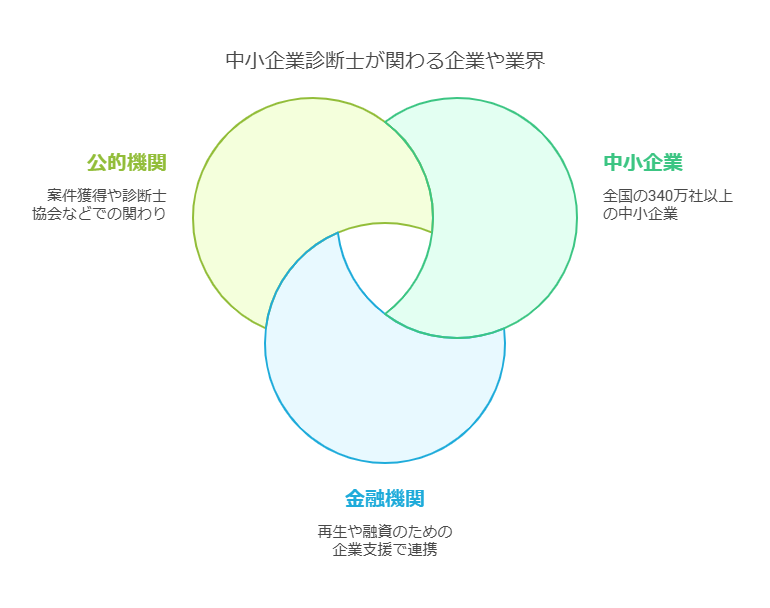

2. 中小企業診断士はどんな企業や業界と関わる仕事か?

中小企業診断士は「経営コンサルタント」として、さまざまな業界や企業と関わります。

しかし、「具体的にどんな企業を支援するのか?」「自分の経験やスキルをどのように活かせるのか?」と疑問に感じる人も多いでしょう。

実は、中小企業診断士の活躍の場は非常に広く、製造業や小売業、サービス業だけでなく、金融機関や公的機関との連携もあります。

ここでは、診断士が関わる主な業界や企業の特徴を解説します。

中小企業全般:日本経済を支える企業の支援

診断士が最も多く関わるのは、日本全国に約340万社存在する中小企業(中小企業庁)です。

製造業、小売業、サービス業など、幅広い業界の企業を支援します。

中小企業は、大企業に比べて経営資源が限られているため、経営課題が多様です。

例えば、「売上を伸ばしたい」「資金繰りを改善したい」「事業承継を円滑に進めたい」などの悩みを抱える企業が多く、診断士のアドバイスが求められます。

例えば、地方の食品メーカーが販路拡大を目指す場合、診断士が市場分析を行い、新たな販売戦略を提案することで、売上向上につなげることができます。

このように、企業ごとに異なる課題に対応しながら、経営支援を行います。

極論、日本の産業を支える中小企業のすべてが、中小企業診断士の支援対象と言っていいでしょう。

金融機関:融資審査や経営改善のサポート

地方銀行や信用金庫と連携し、企業の資金調達や経営改善をサポートすることも、診断士の重要な役割です。

金融機関は、中小企業に融資を行う際に、企業の経営状況を把握する必要があります。

診断士は、財務分析や経営改善計画の策定を支援し、金融機関と企業の橋渡しをします。

例えば、経営が悪化した企業が追加融資を受ける場合、診断士が改善計画を作成し、具体的な収益改善策を提示することで、金融機関の信頼を得やすくなります。

このように、診断士のサポートが、企業の資金調達の成功率を高めます。

公的機関:中小企業支援の窓口で活躍

中小企業庁や地方自治体、商工会議所などの公的機関でも、診断士の知識が活かされます。

公的機関は、中小企業の成長を支援するために、さまざまな補助金制度や支援プログラムを提供しています。

診断士は、これらの機関と連携し、経営相談や補助金申請支援、事業承継支援などを行います。

例えば、商工会議所の「経営相談窓口」に常駐し、地域の中小企業からの経営相談に対応する仕事があります。

このような公的業務は、独立診断士が安定的に収入を得る手段としても活用されています。

金融機関や、公的機関とのやり取りが多いのは、大企業向けのコンサルティングと異なる一つの面ですね。

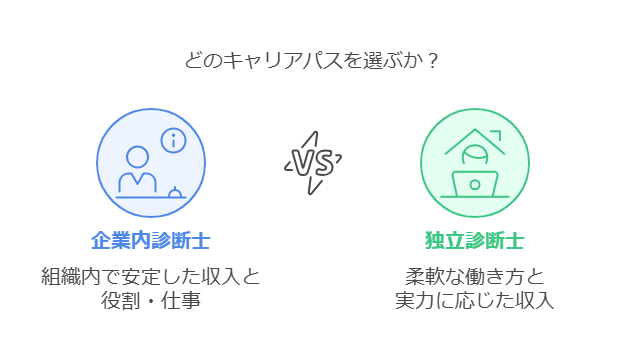

3. 独立診断士 vs 企業内診断士:働き方と仕事の違いとは?

中小企業診断士の働き方には、大きく分けて「企業内診断士」と「独立診断士」の2種類があります。

資格を取得した後、「どちらの道を選ぶべきか?」と迷う人も多いでしょう。

企業内診断士は、会社に所属しながら診断士のスキルを活かす働き方。

一方、独立診断士は、自分の裁量で仕事を選びながらコンサルタントとして活躍します。

どちらにもメリット・デメリットがあり、適性によって向き不向きも異なります。

ここでは、企業内診断士と独立診断士の違いを明確にし、自分に合った働き方を考えるヒントを提供します。

企業内診断士とは?(会社員として診断士資格を活かす)

企業に所属しながら、中小企業診断士としての知識を活かす働き方です。

経営企画や新規事業開発、業務改善などの分野で活躍できます。

企業内診断士は、安定した収入を得ながら、社内で経営改善や戦略策定に携わることが可能です。

特に、経営層との距離が近い部署(経営企画、事業戦略、財務管理など)で働く場合、資格が大きな武器になります。

例えば、製造業の企業内診断士が、生産性向上のための業務改善プロジェクトを推進するケースがあります。

データ分析をもとに、無駄な工程を省くことで、コスト削減と生産性向上を実現することができます。

独立診断士とは?(フリーランス・経営コンサルタントとして働く)

企業に属さず、個人で経営コンサルタントとして活動する働き方です。

補助金申請支援や事業計画策定、セミナー講師など、多様な業務を手掛けることができます。

独立診断士は、自分の専門分野を活かしながら自由に仕事を選べる点が魅力です。

特に、企業支援を専門とするコンサルティング業務や、補助金申請のサポートなどは、独立診断士の主な収入源となります。

例えば、小売業の経営改善を専門とする独立診断士が、売上向上のための販促戦略を提案するケースがあります。

SNSマーケティングやリピート施策を活用し、顧客の再来店率を向上させることで、売上アップにつなげます。

企業内診断士と独立診断士の比較表

どちらの働き方が自分に合っているのかを考えるために、両者の特徴を比較してみましょう。

| 項目 | 企業内診断士 | 独立診断士 |

|---|---|---|

| 収入 | 安定している(固定給) | 変動が大きい(案件次第) |

| 働き方 | 会社のルールに従う | 自分で仕事を選べる |

| 業務内容 | 社内の経営企画・業務改善 | 経営コンサル・補助金支援 |

| メリット | 安定収入、スキル活用 | 自由度が高く高収入も可能 |

| デメリット | 副業制限がある場合も | 仕事の獲得が必要 |

このように、企業内診断士と独立診断士では、働き方やリスクが大きく異なります。

それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分のキャリアプランに合った選択をすることが大切です。

ご自身の能力や、キャリアの選択肢、リスクの許容度などを踏まえて、どう活躍するか、を考えてみることから始めても良いでしょう!

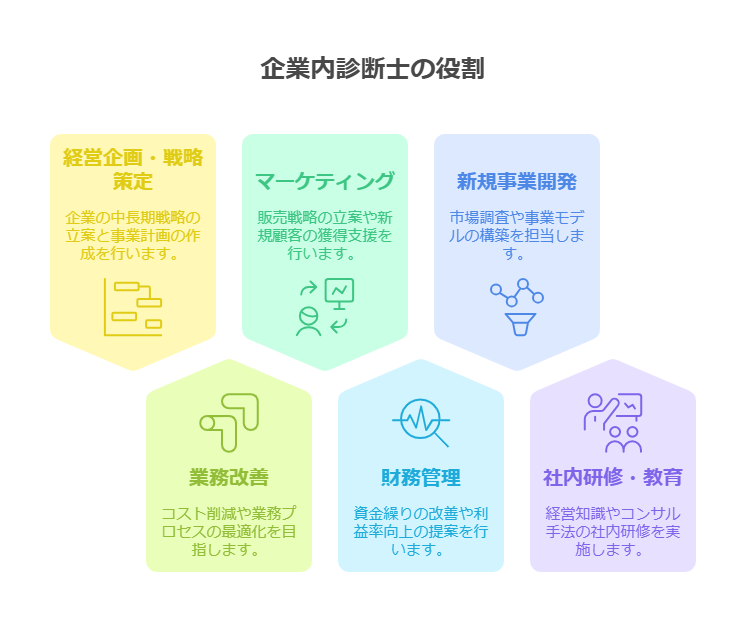

4. 【企業内診断士】仕事内容とメリット・デメリット

中小企業診断士の資格を取得したものの、「独立するのは不安」「まずは会社で活かしたい」と考える人も多いでしょう。

そのような場合、企業に所属しながら診断士のスキルを活かす「企業内診断士」という選択肢があります。

企業内診断士は、経営企画や事業戦略、業務改善などの分野で活躍し、会社の成長に貢献できます。

安定した収入を得ながら診断士としてのスキルを磨くことができるため、独立前のステップとしても有効です。

ここでは、企業内診断士の具体的な仕事内容と、メリット・デメリットを詳しく解説します。

企業内診断士の仕事内容

企業内診断士は、会社の経営改善や新規事業開発に携わることが多く、以下のような役割を担います。

| 業務内容 | 具体的な仕事内容 |

|---|---|

| 経営企画・戦略策定 | 企業の中長期戦略の立案、事業計画の作成 |

| 業務改善 | コスト削減、業務プロセスの最適化 |

| マーケティング | 販売戦略の立案、新規顧客の獲得支援 |

| 財務管理 | 資金繰りの改善、利益率向上の提案 |

| 新規事業開発 | 市場調査、事業モデルの構築 |

| 社内研修・教育 | 経営知識やコンサル手法の社内研修の実施 |

例えば、製造業の企業内診断士が、業務プロセスの見直しを担当するケースでは、現場ヒアリングとデータ分析を通じてムダな工程を削減し、生産性を向上させます。

このように、社内の課題解決に貢献する役割を担います。

企業内”診断士”と言っても、実態は従来通り、正社員として働く、ということです。

資格を活かしたキャリアアップも選択肢の一つです。

企業内診断士のメリット

企業内診断士の大きなメリットは、安定した環境で診断士としてのスキルを活かせることです。

- 収入が安定している

会社員として給与が保証されるため、診断士としての活動が収入に直結しない安心感があります。 - 実務経験を積みやすい

自社の業務改善プロジェクトなどを通じて、実際の経営課題に取り組む機会が得られます。 - 社内でのキャリアアップにつながる

診断士の知識を活かして、経営企画やマネジメント職への昇進が期待できます。

例えば、営業部門出身の企業内診断士が、マーケティング戦略の立案に関わることで、新たなキャリアパスを切り開くケースもあります。

企業内診断士のデメリット

企業内診断士には、メリットだけでなく、いくつかの制約や課題もあります。

- 副業制限がある場合がある

会社によっては、副業として診断士業務を行うことが禁止されているケースがあります。 - 業務範囲が限定されることがある

会社の方針によっては、診断士としての知識を十分に活かせる仕事に関われないことも。 - 独立の準備がしにくい

独立を考えている場合、企業内の業務に追われ、実際のコンサル経験を積みにくいという側面もあります。

副業が可能な企業で勤務している場合は、副業での独立準備などを計画的に進めることが可能ですね!

例えば、診断士としてのスキルを活かしたいと考えていても、実際には通常の業務に追われ、なかなか活躍の場がないというケースもあります。

企業内診断士は、安定した環境でスキルを活かせる一方で、業務範囲の制約や副業の難しさといったデメリットもあります。

どのようなキャリアを築きたいかを考えながら、自分に合った選択をすることが重要です。

5. 【独立診断士】仕事内容とメリット・デメリット

中小企業診断士の資格を取得した人の中には、「いつかは独立して、自分の力で仕事をしたい」と考える人も多いでしょう。

独立診断士は、企業経営のコンサルティングや補助金申請支援、セミナー講師など、さまざまな業務に携わることができます。

しかし、独立には自由と引き換えに、仕事の獲得や収入の不安定さといったリスクも伴います。

「独立するべきか?」「どんな仕事ができるのか?」と悩む方のために、独立診断士の仕事内容とメリット・デメリットを詳しく解説します。

独立診断士の仕事内容

独立診断士は、自分の得意分野や専門性を活かして幅広い仕事を手がけます。

代表的な業務内容は以下の通りです。

| 業務内容 | 具体的な仕事内容 |

|---|---|

| 経営コンサルティング | 企業の経営課題の分析・改善提案 |

| 補助金・助成金申請支援 | 申請書作成サポート、審査通過率向上支援 |

| 事業計画策定支援 | 創業計画書や経営改善計画の作成 |

| セミナー講師・研修 | 企業や公的機関向けの講義や研修実施 |

| 公的機関での専門家業務 | 商工会議所や自治体での経営相談業務 |

| 執筆活動・情報発信 | ビジネス記事や経営ノウハウの執筆・ブログ運営 |

例えば、補助金申請支援では、企業の事業内容に適した補助金を提案し、採択されるための申請書作成をサポートします。

実績を積むことで、クライアントの信頼を獲得しやすくなります。

実際の中小企業向け支援と、執筆や認知活動といった専門家としての活動といった両面がありますね!

独立診断士のメリット

独立診断士には、自由度が高く、自分の専門性を活かしながら収入を伸ばせるメリットがあります。

- 自分の裁量で仕事を選べる

得意分野や興味のある業界に特化し、自由に活動できる。 - 高収入を目指せる

実績を積み、信頼を得れば、企業コンサルや補助金支援で高単価の案件を獲得できる。 - 多様な働き方が可能

コンサルティング業務だけでなく、セミナー講師や執筆など、複数の収入源を持つことができる。

例えば、経営コンサルをメインにしながら、月に数回セミナー講師を務めることで、安定した収益基盤を築くことができます。

独立のメリットはなんと言っても、自由度の高さと、実力次第での高年収ですね。

独立診断士のデメリット

一方で、独立にはリスクや課題も多く、しっかりと準備をしておく必要があります。

- 収入が不安定になる

仕事の獲得が安定しないと、収入の波が大きくなる。 - 案件の獲得が課題

クライアントを見つけるために、営業活動や人脈形成が不可欠。 - 事務作業の負担が増える

確定申告や契約書作成など、経営者としての業務が発生する。

例えば、独立直後は仕事が安定せず、収入ゼロの月があることも。

定期的に案件を得るためには、人脈を活かした紹介や、ブログ・SNSを活用した情報発信が重要になります。

独立診断士は、自由に働ける一方で、安定した収入を得るには営業力やマーケティング力が求められます。

しっかりと準備を整えた上で、独立を目指すことが成功の鍵です。

6. 未経験でも大丈夫?中小企業診断士の仕事を始めるためのステップ

「中小企業診断士の資格を取ったものの、実務経験がないので仕事をどう始めればいいかわからない…」と悩んでいませんか?

未経験から診断士の仕事を軌道に乗せるには、段階的なステップを踏むことが重要です。

企業内診断士として経験を積む方法や、独立診断士として仕事を獲得する戦略まで、未経験者が診断士としてのキャリアをスタートさせるための具体的な手順を紹介します。

企業内診断士として活かす方法

会社員として働きながら診断士のスキルを活かすことで、安定した環境で経験を積むことができます。

| 活用方法 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 経営企画部門で活躍 | 事業計画策定や経営戦略の立案を担当 |

| 業務改善プロジェクトに参加 | 既存業務の効率化やコスト削減を実行 |

| マーケティング戦略の立案 | 売上向上やブランディング強化を推進 |

| 社内研修の実施 | 診断士の知識を活かして従業員教育を行う |

例えば、製造業の企業内診断士が、工場の生産性向上プロジェクトを担当することで、実践的な経営改善のスキルを身につけることができます。

中小企業診断士の知識を活かせる社内のポジションやプロジェクトに参加することが、将来的な独立にも繋がります。

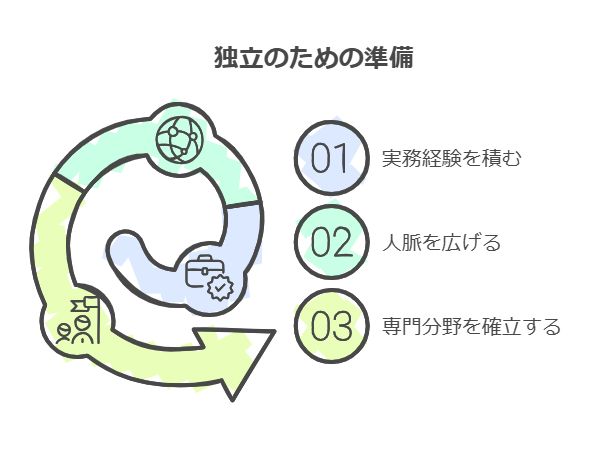

独立診断士としての準備

未経験から独立を目指す場合は、段階的な準備が必要です。

以下のステップを踏むことで、スムーズに仕事を獲得できます。

1. 実務経験を積む(公的業務や副業からスタート)

- 商工会議所や自治体の経営相談窓口で実務経験を積む

- 副業として補助金申請支援や事業計画策定を手がける

2. 人脈を広げる(診断士ネットワークを活用)

- 中小企業診断士協会や研究会に参加し、先輩診断士とのつながりを作る

- 他士業(税理士、社労士)と連携し、仕事の紹介を受ける

3. 専門分野を確立する(自分の強みを活かす)

- 製造業、IT、飲食業など特定業界に特化する

- マーケティングや財務分析など得意分野を軸にする

例えば、副業として補助金申請支援を行いながら、徐々にクライアントを増やしていくことで、独立の基盤を築くことができます。

診断士としての案件獲得方法

独立診断士として仕事を得るためには、積極的に営業活動を行う必要があります。

主な方法は以下の通りです。

| 案件獲得方法 | 特徴 |

|---|---|

| 公的機関の専門家登録 | 商工会議所や自治体の経営支援事業に参加 |

| 診断士協会のネットワーク活用 | 他の診断士から案件を紹介してもらう |

| ブログ・SNSで情報発信 | 経営に関する知識を発信し、集客につなげる |

| クラウドソーシングの活用 | CrowdWorksやココナラでコンサル案件を受注 |

| セミナー講師・研修 | 企業向けのセミナーを開催し、信頼を築く |

例えば、「経営戦略」の専門ブログを運営し、読者からの相談を受けながらコンサル契約に結びつける診断士もいます。

診断士の仕事は、実務経験を積むことでスキルが磨かれます。

企業内診断士として経験を積む方法や、副業・公的業務から独立するルートなど、段階的に準備を進めることで、診断士としてのキャリアを築くことが可能です。

一つの案件獲得チャネルになる中小企業診断士協会について、解説した記事はこちら!↓

7. あなたに合った仕事はどっち?中小企業診断士のキャリア選択のポイント

中小企業診断士の働き方には、「企業内診断士」と「独立診断士」の2つの選択肢があります。

しかし、「どちらの道が自分に合っているのか?」と迷っている方も多いでしょう。

企業内診断士は、会社員として安定した環境でスキルを活かす働き方。

一方、独立診断士は、自由な裁量で仕事を選びながら収入を得る働き方です。

ここでは、それぞれに向いている人の特徴を解説し、自分に合ったキャリア選択のヒントをお伝えします。

どんな人が企業内診断士に向いている?

企業内診断士は、会社に属しながら経営改善や業務改革に携わる働き方です。

以下のような特徴を持つ人に向いています。

| 企業内診断士に向いている人 | 理由 |

|---|---|

| 安定した収入を求める人 | 会社員としての給与が保証されている |

| 組織の中で働くのが得意な人 | チームでのプロジェクト推進が求められる |

| 本業と両立しながら診断士を活かしたい人 | 副業で診断士活動ができる可能性がある |

| キャリアアップを目指したい人 | 経営企画や管理職などへの昇進が期待できる |

例えば、メーカー勤務の企業内診断士が、業務改善プロジェクトに関わることで、診断士のスキルを活かしながらキャリアアップを目指すケースがあります。

どんな人が独立診断士に向いている?

独立診断士は、フリーランスとしてコンサル業務を行う働き方です。

以下のような特徴を持つ人に向いています。

| 独立診断士に向いている人 | 理由 |

|---|---|

| 自分の裁量で仕事をしたい人 | 自分の専門分野に特化して活動できる |

| リスクを取ってでも自由を求める人 | 収入は不安定だが、大きな収益を狙える |

| 営業や人脈形成が得意な人 | 仕事を獲得するためには積極的な営業が必要 |

| 専門性を活かして独立したい人 | 特定業界の知識やスキルを深く活用できる |

例えば、飲食業に特化した独立診断士が、飲食店の経営改善を専門にコンサルティングを行い、業界での地位を確立するケースがあります。

診断士の働き方チェックリスト

自分に合った働き方を見つけるために、以下のチェックリストを活用してください。

| 質問 | はい(✔️) | いいえ(❌) |

|---|---|---|

| 安定した収入が欲しい | 企業内診断士 | 独立診断士 |

| 自分の裁量で仕事を選びたい | 独立診断士 | 企業内診断士 |

| 営業活動をするのが得意 | 独立診断士 | 企業内診断士 |

| 会社の中でキャリアアップしたい | 企業内診断士 | 独立診断士 |

| リスクを取ってでも挑戦したい | 独立診断士 | 企業内診断士 |

この表を参考に、どちらの働き方が自分に向いているかを考えてみてください。

企業内診断士と独立診断士、それぞれの働き方にはメリット・デメリットがあります。

自分の性格やキャリアプランに合った選択をすることで、診断士としての可能性を最大限に活かすことができます。

企業内診断士と独立診断士のキャリアプランごとの違いや、活躍方法を詳しく解説した記事はこちら↓

まとめ:中小企業診断士の仕事を知り、自分に合ったキャリアを選ぼう

中小企業診断士は、経営の専門家として幅広い業務に携わることができます。

しかし、資格を取得した後、「どんな仕事をするべきか?」「独立と企業内、どちらが良いのか?」と迷う人も多いでしょう。

本記事では、中小企業診断士の仕事内容や働き方の違い、未経験から仕事を始める方法について解説しました。

最後に、これまでのポイントを整理し、自分に合ったキャリアの選び方を振り返っていきましょう。

中小企業診断士の仕事のポイントまとめ

診断士の仕事は多岐にわたり、主に以下の3つの分野で活躍できます。

| 仕事内容 | 具体的な役割 |

|---|---|

| 経営コンサルティング | 企業の課題を分析し、改善策を提案 |

| 補助金・助成金申請支援 | 補助金活用のアドバイス、申請書作成支援 |

| 公的機関での業務 | 商工会議所や自治体で経営相談を担当 |

診断士のスキルは、企業内での業務改善や経営企画にも活かせるため、独立だけでなく会社員としてのキャリアアップにも有効です。

自分の得意な領域を見つけて、診断士としての仕事内容を決めていけるといいですよね。

独立 or 企業内?自分に合った働き方を選ぶ

診断士の働き方には「企業内診断士」と「独立診断士」の2つの道があります。

| 働き方 | 向いている人 | 主なメリット |

|---|---|---|

| 企業内診断士 | 安定した収入を得たい、社内で経営企画を担当したい | 収入が安定し、診断士スキルを活かした業務が可能 |

| 独立診断士 | 自由に仕事を選びたい、専門分野で高収入を目指したい | 収入の上限がなく、自分の裁量で活動できる |

例えば、会社で経営企画や業務改善を担当したい場合は企業内診断士、コンサルタントとして自分の専門性を活かしたい場合は独立診断士が向いています。

簡単に言えば、企業内診断士は”副業”または休眠診断士、独立診断士は個人事業主、と考えましょう。

未経験でも診断士の仕事を始める方法

資格を取得しても、すぐに仕事を得られるわけではありません。

未経験者が診断士としてのキャリアをスタートさせるには、以下の3ステップを意識するとよいでしょう。

- 企業内診断士として経験を積む

- 社内の業務改善プロジェクトに関わる

- 経営企画やマーケティング部門でスキルを活かす

- 副業・公的業務で実績を作る

- 商工会議所の相談窓口でアドバイザーを務める

- 補助金申請支援など、小規模な案件から始める

- 独立診断士としての基盤を作る

- ブログやSNSで情報発信を行い、専門性をアピール

- 診断士ネットワークを活用し、案件を紹介してもらう

このように、段階的にキャリアを築くことで、診断士としての実務経験を積むことができます。

まずは小さいところから、案件を獲得し、経験を蓄積することが重要です。

診断士としてのキャリアを成功させるために

中小企業診断士の仕事で成功するためには、以下のポイントを意識しましょう。

- 専門性を確立する(特定の業界や分野に強みを持つ)

- 人脈を広げる(診断士協会や研究会に積極的に参加する)

- 継続的に学ぶ(経営トレンドや最新の補助金制度を把握する)

例えば、補助金申請支援の専門家として実績を積めば、クライアントからの依頼が増え、安定的な収入につながります。

自分に合った診断士の道を見つけよう

中小企業診断士は、独立・企業内のどちらの道も選べる柔軟な資格です。

自分のライフスタイルやキャリアプランに合わせて、最適な働き方を選びましょう。

- 安定を重視するなら 企業内診断士として経験を積む

- 自由と挑戦を求めるなら 独立診断士として活動する

- まずは実績作りが重要 副業や公的業務で経験を積む

診断士の仕事は、経験を積めば積むほど活躍の幅が広がります。

自分に合った働き方を見つけ、経営の専門家としてのキャリアをスタートさせましょう!

よくある質問とその回答

Q1. 中小企業診断士の資格を取ればすぐに仕事が見つかりますか?

資格を取得しただけでは、すぐに仕事が見つかるとは限りません。

多くの診断士は、企業内での経験を活かしたり、公的機関の支援業務に参加したりして実績を積みます。

特に独立を目指す場合は、営業活動やネットワーク構築が欠かせません。

まずは副業や公的案件を通じて経験を積み、信頼を得ることが仕事を獲得する上で重要です。

Q2. 中小企業診断士の仕事はどの業界で活かせますか?

中小企業診断士は特定の業界に限定されるものではなく、製造業、飲食業、小売業、IT業界など、さまざまな分野で活躍できます。

業界ごとの特性を理解し、それに応じた経営改善策を提案できるかがポイントになります。

自分の得意な業界を持つことで、より専門性を発揮しやすくなるでしょう。

Q3. 独立診断士の収入はどのくらいですか?

独立診断士の収入は、個人の実績や営業力によって大きく異なります。

初年度は安定しないことが多く、副業や公的業務での収入を組み合わせるケースも少なくありません。

しかし、コンサルティング案件や補助金申請支援などで実績を積むことで、年収1000万円以上を目指すことも可能です。

Q4. 企業内診断士でも診断士協会に加入するべきですか?

企業内診断士であっても、診断士協会に加入することには大きなメリットがあります。

協会を通じて勉強会やセミナーに参加でき、経営に関する最新情報を学ぶ機会が得られます。

また、人脈を広げることで、社外のネットワークを築くことができるため、将来的に独立を考えている人にも有益です。

Q5. 中小企業診断士と相性の良い資格はありますか?

中小企業診断士は、他の資格と組み合わせることでより強みを発揮できます。

例えば、税理士や社労士の資格があれば、財務や労務の専門知識を活かしたコンサルティングが可能になります。

また、ITコーディネーターの資格を持っていると、デジタル化支援の専門家としての価値が高まります。

Q6. 未経験でも補助金申請支援の仕事を受けられますか?

未経験でも補助金申請支援の仕事を受けることは可能ですが、事前に知識をしっかりと身につけることが重要です。

まずは、中小企業庁や自治体が発行している補助金制度のガイドラインを学び、実際の申請書類を研究してみましょう。

また、先輩診断士の案件にサポートとして関わることで、実務経験を積むことができます。

Q7. 診断士として独立するタイミングはいつが良いですか?

独立のタイミングは人それぞれですが、一般的には企業内で実務経験を積み、ある程度の人脈や案件獲得の目処が立った段階で独立するのが理想です。

特に、補助金申請や経営コンサルティングの案件を継続的に獲得できる見込みがあるかが重要な判断基準になります。

Q8. 診断士の仕事は在宅でも可能ですか?

在宅でも可能な業務は多くあります。

例えば、補助金申請支援や事業計画策定のアドバイス、オンラインセミナーの講師などは、リモートワークでも十分に対応できます。

ただし、経営改善のコンサルティング業務では、クライアント企業に訪問する必要がある場合もあるため、仕事のスタイルによって異なります。

Q9. 診断士の仕事はAIに取って代わられることはありますか?

AIの発展によって、データ分析や財務診断の一部は自動化される可能性があります。

しかし、経営者の悩みに寄り添い、具体的なアドバイスを提供する部分は、診断士ならではの強みです。

特に、ヒアリングや経営戦略の立案といった創造的な業務は、AIでは代替しにくいため、引き続き診断士の需要は高いと考えられます。

Q10. 診断士として差別化するためのポイントは?

競争が激しい中で診断士として差別化するためには、「専門性」と「ブランディング」が重要です。

特定の業界に特化した知識を持つことで、企業にとって魅力的なコンサルタントになれます。

また、ブログやSNSを活用して情報発信を行うことで、認知度を高めることができます。

実績を積みながら、独自の強みを打ち出していくことが成功の鍵となります。

最後に

- 中小企業診断士の仕事は経営コンサルティング、補助金申請支援、公的機関での業務など多岐にわたり、企業内診断士と独立診断士の2つの働き方があるため、自分に合ったキャリアを選ぶことが重要である。

- 企業内診断士は安定した収入と社内でのキャリアアップの可能性があり、業務改善や経営企画に関わることで診断士の知識を活かしながらスキルアップできる点が魅力である。

- 独立診断士は自由な働き方ができる反面、案件獲得のための営業力や人脈形成が必要であり、補助金申請支援やコンサルティングなどの専門性を高めることが成功の鍵となる。

- 未経験者が診断士として活躍するには、企業内での経験を積む、副業や公的業務で実績を作る、専門性を確立するなど、段階的にキャリアを構築することが重要である。

- 診断士の仕事は今後も需要があり、AIでは代替できない経営者との対話力や課題解決能力を磨くことで、市場価値の高いコンサルタントとして活躍できる可能性が広がる。