中小企業診断士っていう資格があるらしい…!難関資格らしいが、どのくらい時間が必要かな?自分でも合格できるかな?誰か教えてくれないかな…?

このような疑問を持つ方へ、実際に中小企業診断士に合格した私が、実体験を含めお伝えします。

この記事を読んでわかること

「中小企業診断士試験にかかる時間」が知れて、効率化するためのTipsがわかります。

中小企業診断士試験は難関資格です。

難関資格を攻略するためには、「どのくらいの労力が必要か」を知る必要があります。

その上で、自分だけの攻略法を知ることが大切です。

この記事を読んでいるあなたは「中小企業診断士試験に興味がある」「勉強して合格したい」と思っていることでしょう。

試験合格までの必要な時間を知り、効率的な勉強方法を一緒に考えていきましょう!

中小企業診断士試験に合格するための総勉強時間の目安とは?

中小企業診断士を目指すとき、最初に気になるのは「どれくらいの勉強時間が必要か?」ではないでしょうか。

合格に必要な時間を知らないままだと、「自分だけ時間がかかっているのではないか」「もっと効率よく勉強できるのではないか」と、途中で自信を失ってしまうこともあります。

不安を払拭するため、この記事では、試験勉強を効率よく進めるために、初学者と経験者それぞれの目安となる勉強時間をご紹介します。

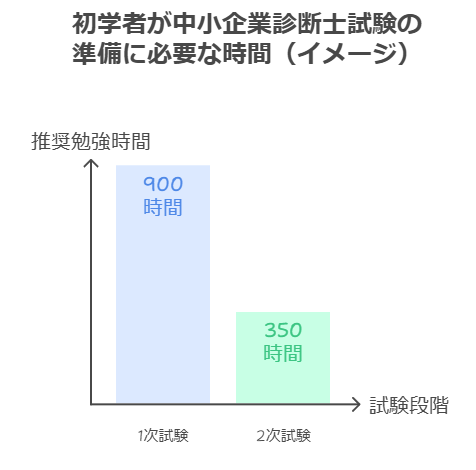

中小企業診断士 初学者の勉強時間は1,000〜1,200時間

関連知識を持たない初学者が中小企業診断士試験に合格するためには、約1,000〜1,200時間の勉強が必要とされています。

1次試験の7科目は非常に幅広い分野をカバーしており、全くのゼロから始める場合には基礎知識の習得に時間がかかるからです。

例えば、1次試験の勉強時間だけでも800〜1,000時間が推奨されており、2次試験の対策にはさらに300〜400時間必要とされます。この時間を1日3時間ずつ確保すると、約1年以上を要する計算です。

実際に、私が挑戦した時も、1,000時間ほど勉強したと思います。

中小企業診断士試験に関連した知識を持つ人は約700〜900時間の勉強時間

関連する経営学や会計学の知識を持つ人であれば、必要な勉強時間は約700〜900時間に短縮できます。

なぜなら、基礎分野を既に学んでおり、試験特有の出題形式や応用問題への対策に集中できるためです。

例えば、経営学や経済学専攻、または税理士や会計士資格は、短期間合格に役立ちます。

また、税理士や会計士以外にも、簿記2級や1級、IT関連資格なども親和性が高いです。

短期間で合格を目指す場合は効率化が鍵

短期間で合格を目指す場合でも、学習の質を高めることで目標達成は可能です。

その理由は、過去問を中心とした学習やスキマ時間を活用する方法で、勉強時間を削減できるからです。

実際、予備校の合格者データでは、6ヶ月から1年以内で合格を果たした受験生も多く存在し、これは効率的な学習スケジュールの活用が成功の鍵となっています。

実際に、私は、8ヶ月間のスケジュールで合格しました。

7科目あるので、1科目に約1ヶ月間というスケジュール感ですね!

中小企業診断士試験の勉強時間を逆算する重要性

長時間の勉強が必要とわかったけど、社会人や学生生活と両立しながら、「日々、どれくらいの時間を勉強に割けばいいのか分からない」という悩みを抱える方は少なくありません。

特に、仕事や家庭の都合で時間が限られている場合、無計画な勉強は挫折の原因になります。

ここでは、勉強時間を逆算して計画的に進めるための考え方を解説します。

ゴールから逆算することで勉強計画が具体化する

試験日から逆算した学習計画は、スケジュールの明確化と効率化に効果的です。

期限が決まると「いつ・何を終わらせるべきか」が分かり、無駄な時間を省けます。

試験日を1年後とすると、1ヶ月に分割し、各月で達成すべきタスクを設定できます。

この具体性が、計画倒れを防ぐ鍵となります。

中小企業診断士の試験は、一年に一回しかないので、

逆算したスケジュールが重要と言えますね!

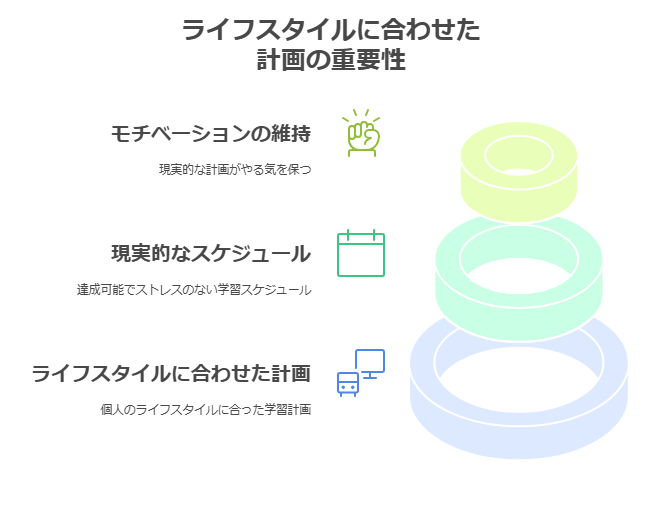

ライフスタイルに合わせた計画が挫折を防ぐ

逆算の際、自分のライフスタイルに合わせた学習計画を立てることが重要です。

無理のあるスケジュールは挫折の原因となるからです。

平日は1時間、休日は3時間勉強すると、1ヶ月では50時間程度の学習時間となります。

現実的なスケジュールがモチベーション維持につながります。

短期集中型か長期型かを最初に決める

学習計画を逆算する際、短期集中型か長期型かを最初に選ぶことが重要です。

自分に合った学習スタイルを選ぶことで、効率的に勉強を進められるからです。

例えば、1年で合格を目指す場合は、1日3時間以上の学習が必要です。

一方、2〜3年をかける場合は、1日1〜2時間のコツコツ型が現実的です。この選択が学習効率に大きな影響を与えます。

勉強スケジュールの具体例:短期間で合格を目指す方法

逆算が重要と分かっても、具体的にどうスケジュールを組めば良いのでしょうか?

そこで、短期間で合格を目指すための現実的なスケジュール例を紹介します。

平日働いている社会人や、時間を多く確保できる学生・専業受験生に分けて考えます。

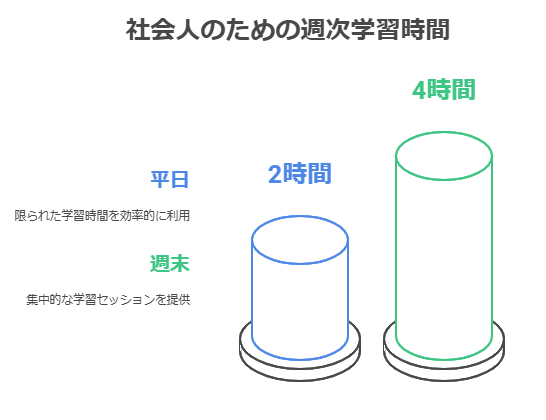

社会人向けのスケジュール例

社会人の短期合格には、平日と休日のメリハリをつけたスケジュールが効果的です。

限られた時間を効率的に活用することで、1日の学習量を最適化できるからです。

例えば、以下のようなスケジュールが考えられます:

- 平日:朝30分、通勤時間中30分、夜1時間(合計2時間)

- 休日:午前中2時間、午後2時間(合計4時間)

この方法なら、1週間に18時間確保でき、6ヶ月で約400時間を達成できます。

その結果、1年で800時間ほどは確保できるので、必要な勉強時間を概ね満たせます。

私は、1ヶ月に100時間の勉強時間を目指して勉強していました。

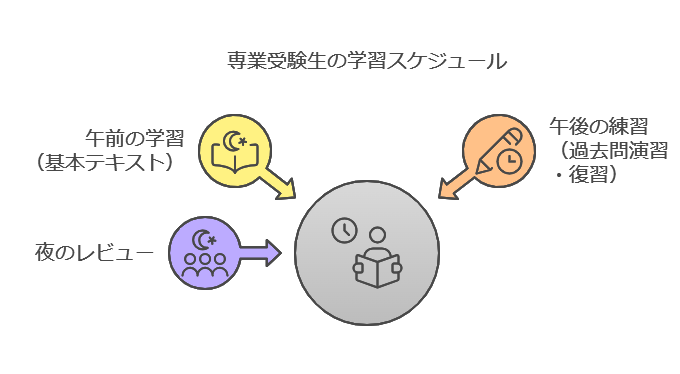

学生・専業受験生向けのスケジュール例

学生や専業受験生は1日に3〜5時間の学習で、1年以内の合格を目指せます。

まとまった時間を確保でき、1次試験と2次試験の対策を並行して進められるからです。

例えば、以下のスケジュールが効果的です:

- 午前中:基本テキストの読解と理解(2時間)

- 午後:過去問演習と復習(2時間)

- 夜:スキマ時間で暗記系科目の確認(1時間)

これにより、1ヶ月で120時間、1年で約1,400時間の学習が可能です。

但し、学生の場合は、事前知識がないことも多いので、勉強時間には余裕を持ちたいですね。

科目ごとの優先順位を設定した学習計画

短期間で成果を出すためには、得点しやすい科目を優先的に学習することが効果的です。

全科目を均等に学習すると時間が足りなくなり、合格に必要な得点に届かない可能性があるからです。

1次試験では「企業経営理論」や「財務・会計」の優先順位を高めることで、短時間で点数を稼ぎやすくなります。

その理由は、2次試験との繋がりが強く、覚えた知識を活用する範囲が広いからです。

これにより、他の科目に充てる時間を確保することが可能です。

効率的な勉強方法で勉強時間を短縮しよう

中小企業診断士試験は、ただ勉強時間を確保するだけでは合格するのは難しい試験です。

限られた時間で最大限の効果を得るためには、効率的な学習方法を取り入れることが不可欠です。

ここでは、合格者が実践している具体的なテクニックをご紹介します。

過去問を活用して試験傾向を把握する

過去問を繰り返し解くことで、出題傾向を把握し効率的な学習が可能になります。

試験での得点源となる分野を見極めることで、重要なポイントに集中できるからです。

例えば、過去5年分の問題を解き、頻出分野をリストアップすることで、優先的に取り組むべきテーマが明確になります。

私自身も、「アプリでの過去問学習を中心に据えた学習を中心に勉強することで合格できた」と考えており、これは時間を有効に使う秘訣と言えます。

過去問は、直前期だけでなく、勉強開始初期に取り組むことで、自分の現在地とゴールがわかります!

スキマ時間を活用する学習方法

通勤時間や家事の合間などのスキマ時間を活用することで、1日の学習量を増やせます。

まとまった時間が取れない場合でも、短い時間を積み重ねることで大きな成果が得られるからです。

例えば、スマホアプリを使って暗記カードを作成したり、音声教材で通勤中に学習することで、1日30〜60分の追加学習が可能です。この方法は特に忙しい社会人にとって有効です。

予備校やオンライン講座を活用するメリット

予備校やオンライン講座を活用することで、学習効率が飛躍的に向上します。

専門家が作成したカリキュラムに従うことで、独学で陥りがちな時間の浪費を防げるからです。

オンライン講座では動画を倍速で視聴できるため、短時間で必要な知識を習得できます。

また、予備校では疑問点を講師に直接質問できる環境が整っています。

これにより、学習の質とスピードを同時に向上させることが可能です。

私は、オンライン講座を使って、勉強していました。

電車や家での休憩時間に、倍速視聴することで、ライブ講義よりも効率的に勉強できました。

中小企業診断士試験の勉強時間を効率化しよう

ここまで、勉強時間の目安や具体的な学習スケジュール、効率的な勉強方法について解説してきました。

最後に、これらを踏まえた上で、時間を最大限に活用しながら合格を目指すためのポイントをまとめます。

中小企業診断士試験は簡単ではありませんが、正しい計画と効率的な学習法を実践すれば、着実に目標に近づけるはずです。

学習計画の見直しで時間を有効に使う

定期的に学習計画を見直し、無駄を省くことで、より効率的に時間を使えます。

進捗を確認しながら柔軟に計画を調整することで、効率的に目標に近づけるからです。

例えば、毎月の終わりに「予定通り進んでいるか」「優先順位に変更はないか」を確認し、スケジュールを再設定することで、常に最適な学習環境を保つことができます。

苦手分野への集中が成功の鍵

苦手分野を集中的に学習することで、合格ラインに到達しやすくなります。

試験では全体の得点バランスが重視されるため、弱点を補うことで合格率が大幅に向上するからです。

経営法務や情報システムなどの専門知識が不足している場合、予備校の講義や過去問の解説を活用して短期間で理解を深めることが重要です。

実際の試験を想定した模擬試験で最終確認

模擬試験を活用して本番をシミュレーションすることで、試験への準備が万全になります。

実際の試験時間配分や解答スピードを体感することで、実力を最大限に発揮できるからです。

2次試験の記述式では、制限時間内に全ての問題を解く練習を繰り返すことで、時間配分の感覚を身につけることができます。これにより、本番でのミスを最小限に抑えられます。

よくある質問と回答例

独学でも合格可能ですが、高い自己管理能力と計画的な学習が必要です。

幅広い試験範囲をカバーするため、効率的な学習法を取り入れることが重要です。

教材選びや過去問の活用、試験の出題傾向を研究することが、独学での成功の鍵となります。

科目ごとの優先順位は必要です。

得点しやすい科目を先に重点的に学習し、苦手科目を補う計画を立てることが効果的です。

1次試験合格後から2次試験までの期間はおよそ3ヶ月です。

この間に、記述式問題の練習を重点的に行う必要があります。

過去問や予備校の模試を利用すると効率的に対策ができます。

働きながらでも中小企業診断士試験の受験は可能です。

多くの合格者が仕事と両立して学習を進めています。

スキマ時間の活用や効率的な学習計画を立てることで、無理なく合格を目指せます。特に平日夜や休日を活用する工夫が重要です。

試験に関する最新情報は、中小企業診断協会の公式ウェブサイトで確認できます。

試験日程や申込方法、変更点などの重要な情報が掲載されています。

受験を考えている方は、定期的にチェックすることをおすすめします。

まとめ

- 中小企業診断士試験の合格には、初学者で約1,000〜1,200時間、経験者で約700〜900時間の勉強時間が必要です。

- 試験日から逆算した学習計画を立てることで、効率的かつ現実的に勉強を進めることができます。

- 短期間で合格を目指す場合は、得点しやすい科目に優先順位を付けた効率的な学習が重要です。

- 過去問やスキマ時間の活用、予備校やオンライン講座の利用で学習効率を最大化できます。

- 試験直前期には時間配分の練習と過去問の総復習を行い、本番で実力を発揮できるよう準備しましょう。