中小企業診断士として活躍の幅を広げたい!

英語は中小企業診断士としての活動に必要なのかな…?

中小企業診断士として活動をしていると、更に活動を広げるための選択肢がいくつかあることに気が付きます。

そのうちの一つに専門性や英語力がありますが、この記事では英語力による中小企業診断士の活動への影響について、お伝えします!

この記事を読んでわかること

中小企業診断士の活動における英語力の重要性やその活用方法がわかります!

中小企業診断士の活動をさらに広げるために、英語力は一定の影響力があります。どのような活用方法があるのかなども含めて、解説します!

1. 中小企業診断士に英語は必要?試験・実務・キャリアの現実

「中小企業診断士として英語は必要なのか?」これは、多くの受験生や資格取得者が抱く疑問です。

試験では英語が出題されるのか、実務ではどれくらい使うのか、英語ができるとどんなメリットがあるのか。

本記事では、試験・実務・キャリアの3つの視点から「英語の必要性」を分かりやすく解説します。

英語が苦手でも大丈夫なのか、今後のキャリアに役立つのか、答えを見つけていきましょう。

① 診断士試験に英語はほぼ不要だが、経営法務で出題あり

中小企業診断士試験では、英語が直接問われることはほぼありません。

しかし、一部の科目、特に「経営法務」では英文契約書の問題が出題されることがあります。

この問題は、契約条項の意味や単語の理解を求められるものですが、英語力よりも「契約書の仕組みを知っているか」が重要です。

過去の出題を見ると、英文を細かく読む必要はなく、キーワードを押さえるだけで解ける問題が多いです。

例えば、「termination(契約解除)」や「confidentiality(秘密保持)」など、ビジネスでよく使われる単語を理解しておけば、十分対応できます。

試験対策としては、過去問で頻出単語を押さえることが最も効率的な方法です。

試験ではほぼ必要ないと理解しておきましょう。

英語は必要に応じて、勉強する程度で合格可能です!

② 実務では「英語が必要な仕事」と「不要な仕事」がある

中小企業診断士としての実務では、英語を使うかどうかは業務内容によります。

海外展開を支援する場合や外資系企業のコンサルティングを行う場合は英語が求められますが、国内の中小企業支援が中心であれば、英語を使う機会はほとんどありません。

例えば、補助金申請の支援や事業計画の策定などは、日本語だけで完結します。

一方、輸出入ビジネスや外資系企業の支援では、英文契約書のチェックや海外取引先との交渉が発生するため、英語力が求められるケースもあります。

実際に英語を使う業務とそうでない業務を整理すると、次のようになります。

| 業務内容 | 英語の必要性 | 主な業務例 |

|---|---|---|

| 国内企業向け経営支援 | ほぼ不要 | 補助金申請支援、経営改善提案 |

| 海外進出支援 | 必要 | 海外市場調査、貿易取引アドバイス |

| 外資系企業向け支援 | 必要 | 英文契約書のレビュー、外国人経営者との面談 |

③ 英語ができるとキャリアの幅が広がる

英語ができる中小企業診断士は、仕事の選択肢が広がります。

特に、海外進出を目指す企業の支援や、外資系企業とのコンサルティング業務に携わる機会が増えます。

実際に、英語を活用できる診断士の平均年収は720万円と、非活用者より180万円高いというデータがあります。

また、TOEIC800点以上を持っている診断士は、高単価の案件を受注しやすい傾向にあります。

しかし、英語ができるだけでは十分ではなく、経営知識や業界ごとの専門スキルと組み合わせることが重要です。

例えば、「財務×英語」「マーケティング×英語」といったスキルの掛け算で、より高単価の案件を獲得できる可能性があります。

| 英語力 | 仕事の幅 |

|---|---|

| なし | 国内企業支援中心 |

| TOEIC600点 | 一部英文契約書対応可能 |

| TOEIC800点以上 | 海外進出・外資系企業支援可 |

一般的に「英語力がある」とされるTOEIC800点位を目指すのが、キャリアを広げるための1つのステップになりそうですね。

2. 中小企業診断士試験に英語は出題されるのか?

「診断士試験に英語は出るの?」という疑問を持つ人は多いですが、実際にはほとんどの科目で英語の出題はありません。

ただし、例外的に「経営法務」で英文契約書に関する問題が出題されることがあります。

この章では、過去の出題傾向と対策について詳しく解説します。

英語が苦手でも大丈夫なのか、どんな準備が必要なのかを見ていきましょう。

① 診断士試験に英語はほぼ出ないが、経営法務で例外あり

中小企業診断士試験では、英語を直接問う問題はほぼありません。

しかし、唯一「経営法務」の科目では、英文契約書に関する問題が出ることがあります。

過去の出題を見ると、契約条項の内容を理解する問題が多く、長文の英語を読む必要はありません。

ポイントとなるのは、契約書でよく使われる英単語やフレーズを押さえることです。

例えば、「Termination(契約解除)」や「Confidentiality(秘密保持)」といった単語の意味が分かれば、内容を推測できます。

また、問題文の日本語部分をしっかり読むことで、英語が苦手でも十分対応可能です。

| 出題年度 | 出題内容 | 必要な英語力 |

|---|---|---|

| 2023年 | 英文契約書の解除条件 | 単語の意味が分かればOK |

| 2021年 | 秘密保持契約の解釈 | 基本的な用語理解のみ |

| 2019年 | 債務不履行時の通知義務 | ほぼ日本語で解答可能 |

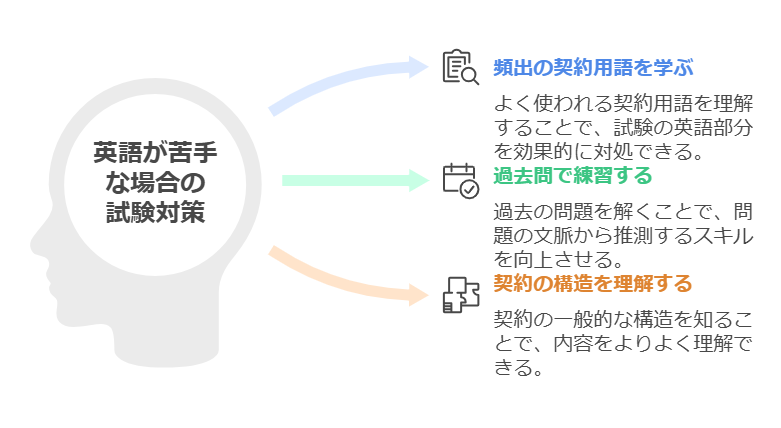

② 英語が苦手でも大丈夫!効率的な試験対策

診断士試験の英語問題は、「契約書の基本知識」と「頻出単語」を押さえれば、英語が得意でなくても十分解けます。

実際に、英文契約書の出題は年に1~3問程度であり、試験全体の得点に大きく影響するわけではありません。

対策としては、以下の3ステップを押さえましょう。

- 契約書でよく使われる単語を覚える

- 例えば、「shall(義務)」「may(権利)」「breach(違反)」など。

- 過去問を解き、日本語部分から推測する練習をする

- 問題文には必ずヒントがあるため、英文を深く読まずに解答可能。

- 契約書の構造を知っておく

- 「目的」「義務」「解除条項」などの一般的な流れを理解すると、内容を推測しやすい。

以下に、試験で役立つ英単語をまとめました。

| 英単語 | 日本語訳 | 重要度 |

|---|---|---|

| Termination | 契約解除 | ★★★★☆ |

| Confidentiality | 秘密保持 | ★★★★☆ |

| Breach | 違反 | ★★★☆☆ |

| Notice | 通知 | ★★★☆☆ |

③ 診断士試験のために英語学習は必要か?

結論として、診断士試験のために特別な英語学習をする必要はありません。

英文契約書の問題は、「英語力」よりも「契約に関する知識」が問われるため、法律の基本を押さえれば解答できます。

試験対策としては、英語の文法や長文読解を勉強するのではなく、

- 「過去問でよく出る単語を覚える」

- 「契約書の基本構造を知る」

- 「日本語部分から解答を導き出すコツを身につける」

この3点を意識すれば、十分対応できます。

英語が苦手だからといって、試験で大きく不利になることはありません。

英語に特化した勉強は試験においては不要です。

過去問などで触れるたびに暗記することを心がけましょう。

3. 診断士の実務で英語を使う場面はあるのか?

「診断士の仕事で英語を使うことはあるのか?」これは、資格取得を目指す人や、これからキャリアを考える人にとって気になるポイントです。

実際に英語を必要とする業務もありますが、ほとんどの診断士が英語を使わずに活躍しています。

本章では、どのような仕事で英語が求められるのか、また英語が不要な仕事は何かを詳しく解説します。

診断士としてのキャリアの可能性を広げるヒントにもなるはずです。

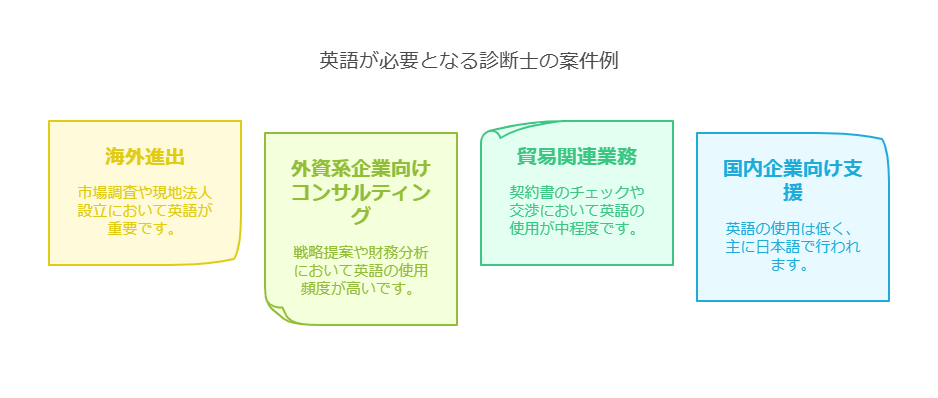

① 診断士の仕事で英語が必要な場面とは?

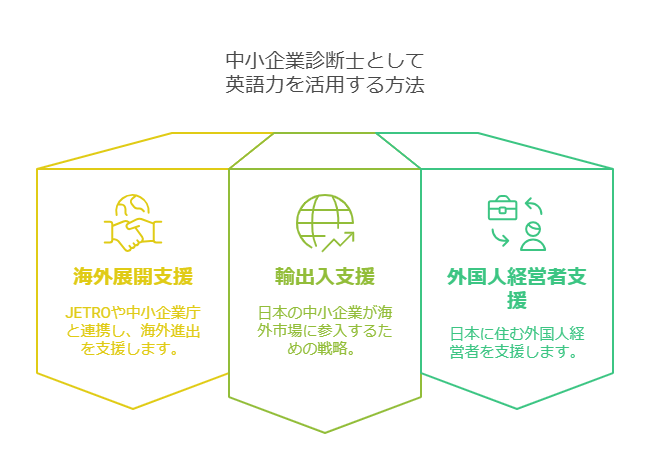

診断士として英語を使う場面は、主に「海外進出支援」「外資系企業のコンサルティング」「貿易関連業務」の3つです。

これらの仕事では、英語の書類を読んだり、海外のクライアントとやり取りする必要があります。

例えば、海外市場調査では英語のビジネスレポートを読むことが求められますし、貿易関連業務では英文契約書をチェックすることがあります。

また、外資系企業向けのコンサルティングでは、英語でのプレゼンや会議対応が発生することもあります。

以下に、英語が必要な業務を整理しました。

| 業務内容 | 英語の使用頻度 | 具体例 |

|---|---|---|

| 海外進出支援 | 高 | 海外市場調査、現地法人設立支援 |

| 外資系企業向けコンサル | 高 | 経営戦略提案、財務分析 |

| 貿易関連業務 | 中 | 契約書チェック、取引交渉 |

| 国内企業向け支援 | 低 | 日本語のみで完結する案件多数 |

このように、海外と関わる仕事では英語が必要ですが、国内向けの業務ではほぼ使わないのが現実です。

外資系企業向けの案件に従事した経験がありますが、社内でのコミュニケーションが英語であったため、英語力が求められました。

② 診断士として英語を使わなくてもできる仕事

診断士の仕事の大半は、日本国内の中小企業を対象にした経営支援です。

そのため、ほとんどの案件では英語を使う機会がありません。

特に、補助金申請のサポートや経営改善計画の策定などの業務は、すべて日本語で完結します。

また、企業のマーケティング支援や財務アドバイスも、日本国内の市場を前提にしている場合が多く、英語を使う必要はほとんどありません。

| 英語不要な業務 | 具体例 |

|---|---|

| 補助金・助成金申請 | ものづくり補助金、事業再構築補助金支援 |

| 経営改善計画策定 | 財務分析、資金調達アドバイス |

| 国内市場向けマーケティング支援 | 集客戦略、ブランド戦略 |

このように、多くの診断士が英語を使わずにキャリアを築いています。

中小企業診断士の大多数の案件では英語力は不要です。

英語力を求める顧客は少ないと理解しておいて良いでしょう。

③ 英語ができると収入や仕事の幅は広がる?

英語を活かせる診断士は、高単価の案件を獲得しやすい傾向があります。

特に、海外進出支援や外資系企業向けコンサルティングは報酬が高く、高年収を狙いやすい業務です。

例えば、TOEIC800点以上を取得していると、一般的に「英語が得意」と考えられ、英語関連の案件を取得しやすい可能性があります。

ただし、英語ができるだけではなく、経営コンサルティングの知識や業界専門スキルが求められる点にも注意が必要です。

4. 英語ができると診断士のキャリアはどう変わる?

「英語ができる診断士は、どんなキャリアの可能性があるのか?」

診断士の仕事は国内企業支援が中心ですが、英語力があることで海外案件や外資系企業の支援に関わるチャンスが広がります。

しかし、英語ができるだけでは十分ではなく、どのようなスキルと組み合わせるかが重要です。

本章では、英語を活かした診断士のキャリアと、成功するためのポイントについて解説します。

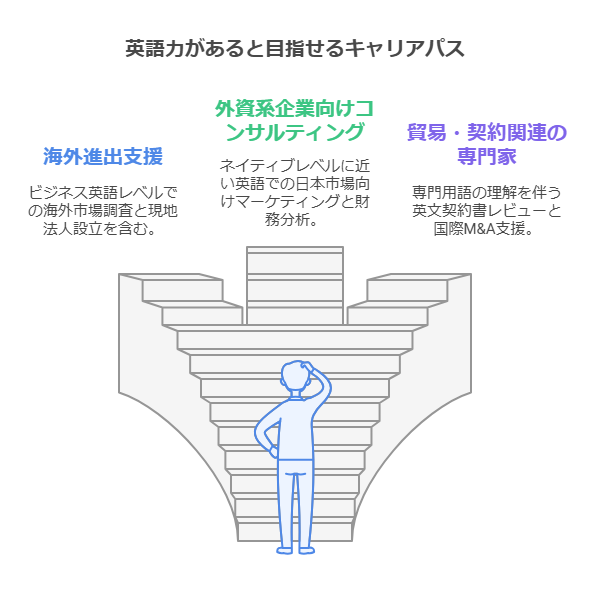

① 英語ができると広がる診断士のキャリアパス

英語力を持つ診断士は、次の3つのキャリアパスを選ぶことができます。

- 海外進出支援の専門家になる

- 日本企業の海外市場参入をサポート

- 現地法人設立・販路開拓のコンサルティング

- 外資系企業向けコンサルティングを行う

- 日本進出を目指す外資系企業の支援

- 英語でのマーケティング・財務分析業務

- 英語を活かして特定分野の専門家になる

- 英文契約書のチェック・翻訳

- 国際M&Aや貿易支援のアドバイザー

| キャリアパス | 具体的な仕事内容 | 必要な英語レベル |

|---|---|---|

| 海外進出支援 | 海外市場調査、現地法人設立 | ビジネス英語レベル |

| 外資系企業支援 | 日本市場向けマーケティング、財務分析 | ネイティブレベルに近い英語 |

| 貿易・契約関連 | 英文契約書レビュー、国際M&A支援 | 専門用語の理解が必要 |

② 英語力を活かした案件の獲得方法

英語ができるだけでは案件獲得につながりません。

英語力を武器にするためには、具体的な「売り」を明確にすることが重要です。

英語を最優先とするよりも、自身の「強み」を明確にしたうえで、英語が必要であれば、英語を勉強するとよいでしょう。

1. まずは専門スキルと組み合わせる

英語力と診断士の知識を掛け合わせることで、専門性の高い案件を獲得しやすくなります。

| 英語+専門スキル | 具体的な案件例 |

|---|---|

| 英語 × 財務 | 海外子会社の財務管理・英文決算書分析 |

| 英語 × マーケティング | 海外市場向けのブランド戦略コンサル |

| 英語 × 貿易実務 | 貿易契約・国際物流のアドバイザー |

2. 英語案件の多いプラットフォームを活用する

英語を活かした診断士向けの案件は、特定のプラットフォームに多く集まります。

| プラットフォーム | 案件の種類 | 特徴 |

|---|---|---|

| JETRO専門家バンク | 海外進出支援 | 日本企業の海外展開案件が豊富 |

| 中小機構「国際化支援専門家」 | 外資系企業の経営支援 | 診断士登録者向けの国際案件多数 |

| フリーランス向けコンサル案件サイト | 英文契約書作成・翻訳 | 高単価案件あり |

③ 英語だけではなく、実務経験や専門知識が成功のカギ

英語ができることは診断士としての大きな武器ですが、英語だけで案件を獲得するのは難しいのが現実です。

特に、外資系企業向けのコンサルティングでは、MBA取得者などと競合するため、実務経験や専門知識が重要になります。

例えば、次のようなスキルと組み合わせることで、市場価値を高められます。

| 英語+α | 必要な理由 |

|---|---|

| 海外事業戦略の知識 | 企業の海外展開支援には、単なる英語力以上の知識が必要 |

| 財務・会計スキル | 外資系企業の決算書分析や財務戦略提案に必須 |

| 貿易実務の知識 | 英語での契約交渉や国際取引のサポートに役立つ |

診断士として英語を活かすなら、単なる「英語ができる人」ではなく、「英語+専門スキルを持つ診断士」になることが重要です。

他の案件と同様、実務経験×英語力で競合との差別化が重要になります。

自分なりの「売り」を作りましょう!

5. 英語が苦手でも診断士として海外ビジネスに関わる方法

「英語ができなくても、診断士として海外ビジネスに関わることはできるのか?」

これは、英語が得意ではないけれど、国際的な案件に挑戦したい人が抱く疑問です。

実際のところ、英語が流暢でなくても、海外案件を担当することは可能です。

本章では、英語が苦手でもできる仕事や、効率的に英語を補完する方法を解説します。

① 英語ができなくても活躍できる海外関連業務とは?

診断士として英語を使わずに海外ビジネスに関わる方法はいくつかあります。

特に、以下のような業務は英語が苦手でも対応可能です。

- 海外展開を支援する日本国内業務

- JETROや中小企業庁と連携し、国内で海外進出のサポートを行う

- 企業の海外展開計画の策定(英語は専門家に依頼)

- 英語を使わない輸出入支援業務

- 日本の中小企業が海外市場に参入する際の戦略立案

- 貿易実務のコンサルティング(英語は翻訳ツールや専門スタッフが対応)

- 外国人経営者向けのコンサルティング(通訳活用)

- 日本在住の外国人経営者を支援(通訳や翻訳ツールを活用)

| 業務内容 | 英語の必要度 | 補完手段 |

|---|---|---|

| 日本国内での海外進出支援 | 低 | 企業の資料作成のみ対応 |

| 貿易・輸出入コンサル | 低~中 | 契約書や交渉は専門家に依頼 |

| 外国人経営者向け支援 | 中 | 通訳やAI翻訳ツールを活用 |

このように、英語が得意でなくても海外案件に関わる方法はいくつもあります。

② AI翻訳ツールや通訳を活用する方法

近年の技術進化により、英語を話せなくてもAI翻訳ツールを活用して仕事を進めることが可能になっています。

特に、次のようなツールを活用すると、診断士としての業務に役立ちます。

| ツール名 | 主な用途 | 特徴 |

|---|---|---|

| DeepL | 英文契約書・レポート翻訳 | 高精度な翻訳が可能 |

| Google翻訳 | 日常会話やメールの翻訳 | 無料で使いやすい |

| Mirai Translator | ビジネス向けの高精度翻訳 | 法務・財務分野に強い |

また、オンライン通訳サービスを活用すれば、外国人クライアントとの打ち合わせもスムーズに進められます。

これらのツールを上手に活用することで、英語ができなくても問題なく海外案件に対応できます。

最近は、ChatGPTなどの生成AIサービスを活用すれば、読み書きは日本語で十分ですよね。

③ 最小限の英語学習で対応力を上げる方法

英語が苦手な人でも、最低限の英語力を身につけることで、海外案件にスムーズに関われるようになります。

診断士に必要なのは、完璧な英語力ではなく「専門分野に特化した英語の理解力」です。

おすすめの学習ステップは以下の通りです。

- よく使われるビジネス英単語を覚える

- 例:「Revenue(収益)」「Liabilities(負債)」「Partnership(提携)」

- 英文契約書の基本構造を理解する

- 主要な条項(義務、権利、解除条件)を押さえる

- メールのテンプレートを活用する

- 事前に定型文を用意し、迅速に対応できるようにする

| 学習内容 | 方法 | 目安時間 |

|---|---|---|

| 重要英単語の暗記 | スマホアプリ(Anki, Quizlet) | 1日10分 |

| 英文契約書の基礎 | 書籍・オンライン講座 | 週1回1時間 |

| メールテンプレート習得 | 過去の英文メールを分析 | 必要時のみ |

このように、最低限の英語力を効率的に身につけるだけでも、海外案件に関わるハードルが大きく下がります。

英語が苦手でも海外案件に挑戦できる

英語ができなくても、診断士として海外案件に関わる方法はたくさんあります。

- 英語を使わなくてもできる業務を選ぶ(国内での海外進出支援、貿易アドバイザーなど)

- AI翻訳ツールや通訳を活用する(DeepL、Mirai Translator、オンライン通訳サービス)

- 最低限の英語力を身につける(ビジネス英単語、契約書の基礎、メールテンプレ活用)

英語に自信がなくても、これらの方法を活用すれば、診断士として海外案件に関わることは十分可能です。

大切なのは、「どのように英語の壁を乗り越えるか」を考え、実践することです。

6. 診断士にとって英語は必要か?結論

「結局のところ、中小企業診断士に英語は必要なのか?」

ここまで、試験・実務・キャリアの観点から英語の必要性について解説してきました。

本章では、その内容を整理し、英語を学ぶべきかどうかの判断基準を提示します。

英語が得意でない人でも診断士として活躍できるのか、英語を学ぶべき人の特徴とは何か、具体的に見ていきましょう。

自分が「英語をどう使いたいのか」を明確にしてみることが1stステップです!

① 診断士試験では英語はほぼ不要

診断士試験では、英語力はほとんど求められません。

唯一、「経営法務」の科目で英文契約書の問題が出題されますが、英語の長文読解は必要なく、日本語部分から推測して解答できます。

対策としては、過去問の分析と頻出単語の暗記で十分対応可能です。

| 英語の必要度 | 試験科目 | 具体的な影響 |

|---|---|---|

| 低 | 経営法務 | 一部で英文契約書問題が出題 |

| なし | 他の科目 | 英語の出題なし |

つまり、診断士試験に合格するために英語を特別に勉強する必要はありません。

② 診断士の実務では英語が必要な仕事と不要な仕事がある

診断士の仕事の大半は、日本国内の中小企業を支援する業務であり、英語を使う場面は限られています。

しかし、一部の業務では英語が求められます。

| 業務内容 | 英語の必要度 | 具体例 |

|---|---|---|

| 国内企業向け支援 | ほぼ不要 | 補助金申請、経営改善計画策定 |

| 海外進出支援 | 必要 | 海外市場調査、貿易契約書作成 |

| 外資系企業向けコンサル | 必要 | 日本進出戦略、財務分析 |

英語ができなくても診断士として活躍することは十分可能ですが、英語力があると海外案件や外資系企業の支援に携わる機会が増え、仕事の幅が広がります。

③ 診断士として英語を学ぶべき人の特徴

診断士にとって、英語を学ぶメリットは大きいですが、必須ではありません。

では、どのような人が英語を学ぶべきなのか? 以下のような特徴がある人は、英語を強化することでキャリアの可能性が広がります。

| 英語を学ぶべき人 | 理由 |

|---|---|

| 海外ビジネス支援をしたい人 | 日本企業の海外進出サポートで役立つ |

| 外資系企業向けのコンサルをしたい人 | 英語での財務分析や戦略提案が求められる |

| 高単価の案件を獲得したい人 | 英語案件は報酬が高い傾向にある |

一方で、日本国内の中小企業向け支援に特化したい人は、英語を学ばなくても問題ありません。

④ 英語が苦手でも海外案件に関われる方法

英語ができなくても、診断士として海外案件に関わることは可能です。

そのための方法として、次の3つが挙げられます。

- 英語を使わない海外進出支援業務を担当する

- 海外進出企業の戦略策定を日本語で支援する

- JETROや中小機構の専門家として活動する

- AI翻訳ツールや通訳を活用する

- DeepLやGoogle翻訳を使い、英文契約書をチェック

- 通訳を活用し、外国人経営者の支援を行う

- 最小限のビジネス英語を学ぶ

- 契約書の基本用語やビジネス英単語を押さえる

| 方法 | メリット | 具体例 |

|---|---|---|

| 海外進出支援に関わる | 英語が不要でも海外案件に携われる | JETROの専門家登録 |

| AI翻訳・通訳の活用 | 英語力がなくても対応可能 | DeepLで契約書翻訳 |

| 最小限の英語学習 | 時間をかけずに対応力アップ | 重要単語を暗記 |

英語が苦手でも、工夫次第で国際的な案件に関わることは十分可能です。

⑤ 診断士にとって英語は「武器にはなるが、必須ではない」

最終的な結論として、中小企業診断士に英語は必須ではありませんが、武器として活用できるスキルです。

- 診断士試験では英語の出題はほぼなし(経営法務の一部のみ)

- 実務では国内企業支援なら英語不要、海外案件なら英語が役立つ

- 英語力があるとキャリアの幅が広がり、高単価案件を獲得しやすい

- 英語が苦手でもAI翻訳や通訳を活用すれば海外案件に関われる

英語を学ぶべきかどうかは、どんな診断士になりたいかによる

海外案件や外資系企業の支援に興味があるなら英語を学ぶべきですが、国内向けの支援に特化するなら、無理に英語を勉強する必要はありません。

診断士としてのキャリア設計を考え、自分にとって必要なスキルを選びましょう。

よくある質問とその回答

Q1. 診断士の仕事で英語が必要な業種はありますか?

診断士の仕事の中でも、特に英語が求められるのは、海外進出支援や外資系企業向けのコンサルティング業務です。

例えば、海外市場調査や現地法人設立の支援では、英語での資料作成や海外企業との交渉が必要になります。

また、外資系企業向けの支援では、日本市場向けのマーケティング戦略や財務分析を英語で行う場面もあります。

そのため、診断士として国際的な業務に携わるなら、英語スキルがあると非常に有利です。

Q2. 診断士試験の勉強中に英語を学ぶべきですか?

診断士試験の合格を優先するなら、英語の勉強は後回しにするのが賢明です。

試験で英語の知識が問われるのは「経営法務」の一部だけで、特別な英語力は必要ありません。

試験対策としては、契約書に出てくる基本的な単語を押さえるだけで十分対応できます。

一方で、合格後に海外案件や外資系企業の支援を視野に入れるなら、診断士の知識を身につけた後で英語を学ぶのが効率的な方法と言えるでしょう。

Q3. 英語が苦手でも診断士のキャリアに影響はありますか?

英語ができなくても、診断士として活躍することに問題はありません。

実際、国内企業を対象とした補助金申請支援や経営改善コンサルティングでは、英語を使う機会はほぼありません。

しかし、海外進出支援や外資系企業向けの案件では、英語ができると業務の幅が広がります。

そのため、英語が苦手でも診断士としてのキャリアには影響は少ないですが、グローバル案件に関わりたいなら学習しておくと有利です。

Q4. 診断士の仕事で英文契約書を読めると役に立ちますか?

英文契約書を読めるスキルは、診断士としての業務において役立つ場面が多くあります。

特に、海外進出を支援する際には、取引契約や業務提携の際に英文契約書を確認する必要があります。

ただし、契約の詳細な法的解釈は弁護士の専門領域になるため、診断士がすべてを理解する必要はありません。

基本的な契約の流れや重要な条項を把握し、リスク管理の視点でアドバイスできるレベルの知識があれば十分対応できます。

Q5. 英語ができる診断士はどのような案件を受けられますか?

英語ができる診断士は、海外進出を目指す日本企業のサポートや、外資系企業の日本市場参入支援といった案件に関わる機会が増えます。

例えば、現地市場の調査レポートを英語で作成したり、外国人経営者とのミーティングを行うなど、英語を活かせる場面は多いです。

また、貿易関連業務や国際的なM&A支援など、専門性の高い業務にも挑戦しやすくなるため、収入アップにもつながる可能性が高いです。

Q6. 診断士の仕事で英語のスピーキング力はどれくらい必要ですか?

英語のスピーキング力が求められるかどうかは、担当する業務によります。

海外企業との交渉や外資系企業向けのコンサルティングでは、英語でのプレゼンやミーティングが必要になるため、一定のスピーキングスキルが求められます。

一方、海外進出支援でも、主に資料作成や契約書の確認がメインであれば、スピーキング力はそれほど必要ありません。

英語の読み書きができるだけでも対応できる業務は多いため、まずはリーディングやライティングスキルを強化するのが効率的です。

Q7. 英語を活かせる診断士の案件はどこで探せますか?

英語を活かせる診断士向けの案件は、JETROや中小機構の「国際化支援専門家バンク」などに登録することで探すことができます。

また、外資系企業の経営支援を行うコンサルティングファームでは、診断士の知識と英語スキルを活かせる案件が多くあります。

加えて、フリーランス向けのコンサル案件サイトや海外ビジネス関連の企業とのネットワークを活用することで、英語を必要とする案件に出会う機会が増えます。

Q8. 診断士が海外で働くことは可能ですか?

診断士資格自体は日本国内の制度ですが、海外進出支援を行う日本企業や、海外に拠点を持つ日系コンサルティング会社で働くことは可能です。

特に、JETROやJICAの国際協力プロジェクトに参加することで、海外で診断士の知識を活かした業務に携わるチャンスがあります。

また、MBAや海外の資格を取得することで、より幅広い国際的なキャリアを築くことも可能です。

Q9. 英語を学ぶ場合、どのレベルを目指せばよいですか?

診断士の仕事で求められる英語レベルは、担当する業務によります。

海外企業と直接交渉する場合は、TOEIC800点以上の英語力が求められることが多いですが、英文契約書を読むだけなら600点程度でも対応可能です。

また、メール対応や資料作成が主な業務であれば、TOEIC500〜600点程度の基礎力があれば十分です。

重要なのは、完璧な英語力ではなく、業務に必要な範囲の英語を的確に理解できるスキルを身につけることです。

Q10. 英語が苦手でも診断士として成功できますか?

英語が苦手でも、診断士として十分成功することは可能です。

実際、多くの診断士は国内企業の支援を中心に活動しており、英語を使う機会がほとんどありません。

また、海外案件に関わる場合でも、翻訳ツールや通訳を活用することで対応できます。

大切なのは、英語力の有無よりも、診断士としての専門スキルを高めることです。

補助金申請や経営戦略立案など、日本国内で需要の高い業務に特化すれば、英語ができなくても高い評価を得ることができます。

最後に

- 中小企業診断士試験では英語の出題はほぼなく、経営法務の一部で英文契約書の問題が出るが、日本語部分の理解で対応できるため特別な英語学習は不要である。

- 診断士の実務では国内企業支援なら英語は不要だが、海外進出支援や外資系企業向けのコンサル業務では英語が求められる場面が多く、業務の幅が広がる。

- 英語ができると、海外案件や高単価のコンサルティング業務を担当できる可能性が高まり、特に財務分析や貿易支援など専門スキルとの組み合わせが重要になる。

- 英語が苦手でも、翻訳ツールや通訳サービスを活用することで海外案件に関わることは可能であり、日本国内の海外進出支援業務なら英語を使わずに対応できる。

- 診断士にとって英語は必須ではないが、キャリアの選択肢を広げる有力なスキルとなるため、興味があるなら業務に直結する形で学ぶのが効率的である。