民間企業ではない公務員でも中小企業診断士の資格は活かせるのかな?

取ることのメリットは具体的になんだろう?

中小企業診断士は、その名の通り、中小企業を支援するための国家資格です。

ただし、直接的に企業をコンサルティングする人だけでなく、様々な人にとって、有益な学習でもあります。

この記事では、中小企業診断士の資格を公務員が取得するメリットを、解説します!

この記事を読んでわかること

公務員が、中小企業診断士を取得するメリットがわかります!

実際に中小企業診断士として、活動している私が、実感も含めてお話します!

- 1. はじめに|公務員が中小企業診断士を取得するメリットとは?

- 2. 公務員が中小企業診断士を取得する3つの理由(安定×スキルアップの両立)

- 3. 中小企業診断士の資格取得が公務員のキャリアにどう活きるか?

- 4. 公務員が中小企業診断士を取得する際の注意点と対策

- 5. まとめ|診断士資格でキャリアの選択肢を広げよう

- よくある質問とその回答

- 1. 公務員が中小企業診断士を取得することで、具体的にどんな業務に活かせますか?

- 2. 資格を取得しただけでは評価されないこともありますか?

- 3. 公務員の副業規制がある中で、診断士の資格を活かせる方法はありますか?

- 4. 中小企業診断士の資格を取得すると、どのような人脈を広げられますか?

- 5. 公務員試験と診断士試験の勉強方法は似ていますか?

- 6. 中小企業診断士の資格を取得すると、どのような形で企業と関わることができますか?

- 7. 診断士試験の合格後、公務員のキャリアにどう影響を与えますか?

- 8. 診断士資格を取得することで、どのような専門性が身につきますか?

- 9. 診断士試験の勉強を続けるモチベーションを保つ方法はありますか?

- 10. 公務員のまま診断士のスキルを最大限活かすにはどうすればいいですか?

- 最後に

- 1. はじめに|公務員が中小企業診断士を取得するメリットとは?

- 2. 公務員が中小企業診断士を取得する3つの理由(安定×スキルアップの両立)

- 3. 中小企業診断士の資格取得が公務員のキャリアにどう活きるか?

- 4. 公務員が中小企業診断士を取得する際の注意点と対策

- 5. まとめ|診断士資格でキャリアの選択肢を広げよう

- よくある質問とその回答

- 1. 公務員が中小企業診断士を取得することで、具体的にどんな業務に活かせますか?

- 2. 資格を取得しただけでは評価されないこともありますか?

- 3. 公務員の副業規制がある中で、診断士の資格を活かせる方法はありますか?

- 4. 中小企業診断士の資格を取得すると、どのような人脈を広げられますか?

- 5. 公務員試験と診断士試験の勉強方法は似ていますか?

- 6. 中小企業診断士の資格を取得すると、どのような形で企業と関わることができますか?

- 7. 診断士試験の合格後、公務員のキャリアにどう影響を与えますか?

- 8. 診断士資格を取得することで、どのような専門性が身につきますか?

- 9. 診断士試験の勉強を続けるモチベーションを保つ方法はありますか?

- 10. 公務員のまま診断士のスキルを最大限活かすにはどうすればいいですか?

- 最後に

1. はじめに|公務員が中小企業診断士を取得するメリットとは?

公務員として安定したキャリアを築いている一方で、「もっとスキルアップしたい」「将来の選択肢を増やしたい」と考えたことはありませんか?

中小企業診断士の資格は、公務員の業務に活かせるだけでなく、転職や独立の選択肢も広がる魅力的な資格です。

本記事では、公務員が診断士を取得することで得られるメリットを詳しく解説します。

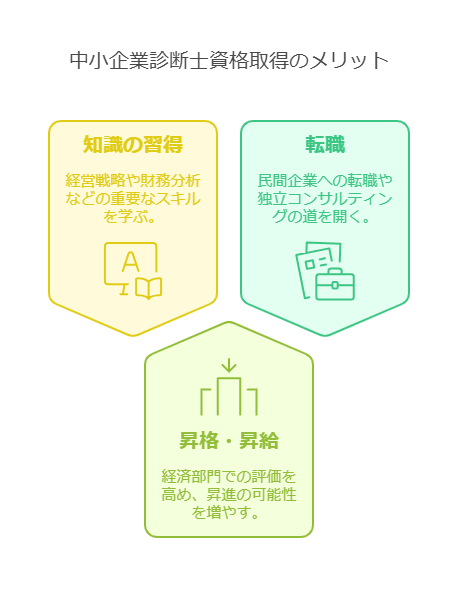

専門知識の向上で業務の幅が広がる

中小企業診断士の学習を通じて、経営戦略、財務分析、マーケティングなどの知識を習得できます。

これらの知識は、特に中小企業支援や地域振興を担当する部署で役立ちます。

たとえば、補助金審査業務では、企業の経営状況を判断するスキルが求められます。

診断士の知識は、企業の課題をより的確に分析でき、実効性の高い支援につながります。

診断士の約13%が公的機関の勤務というデータもあります。(出所:中小企業季報)

昇進や異動に有利になる可能性がある

診断士資格は、公務員の中でも経済部門や産業振興の部署での評価を高めます。

特に、中小企業支援を担う部署では、専門性の高い業務を任される可能性が高まります。

例えば、自治体によっては診断士の資格を持つ職員が地域経済政策の企画や企業支援プロジェクトのリーダーに抜擢されるケースもあります。

結果として、キャリアアップや給与アップにつながる可能性があります。

転職や独立の選択肢が広がる

診断士資格を取得することで、民間企業への転職や独立開業の道も開けます。

特に、コンサルタント業務を副業として始めることで、公務員の収入にプラスアルファの収益を得ることも可能です。

また、診断士は経営のプロフェッショナルとして、企業からの信頼を得やすい資格です。

転職市場でも評価されやすく、企業の経営企画部門や金融機関への転職に活かせます。

副業や働き方についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

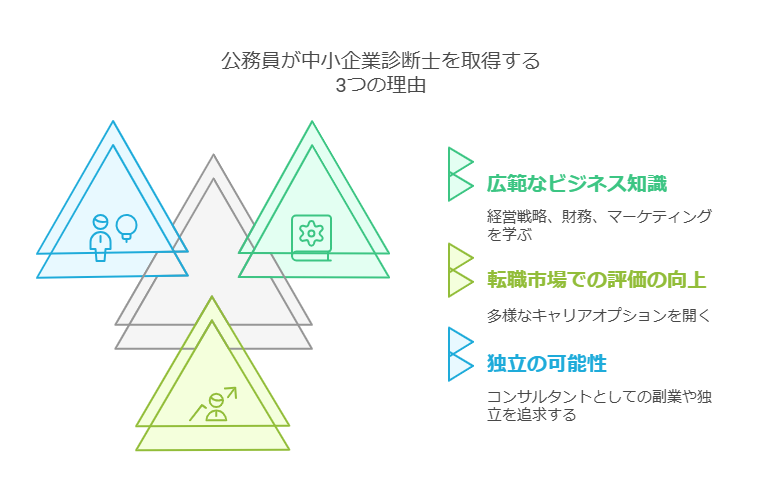

2. 公務員が中小企業診断士を取得する3つの理由(安定×スキルアップの両立)

公務員として安定したキャリアを歩みながら、「より専門性を高めたい」「転職や独立の可能性も持っておきたい」と考える人は少なくありません。

そんな中、中小企業診断士は、安定を維持しつつスキルアップできる貴重な資格です。

ここでは、公務員が中小企業診断士を取得するべき3つの理由を詳しく解説します。

理由①:普段の業務に直結するスキルが身につく

中小企業診断士の勉強では、経営戦略・財務・法務など、幅広い経営知識を学べます。

特に、自治体の産業振興や補助金審査、地域活性化プロジェクトに関わる公務員にとって、業務の質を向上させる強力なスキルとなります。

例えば、企業支援を担当する公務員であれば、診断士の知識を活かして、より実効性の高い支援策を提案できるようになります。

企業の経営課題を正確に把握し、適切な支援策を打ち出すことができるため、行政の施策がより効果的になります。

民間企業でもそうですが、ビジネス全体の知識がつくのが中小企業診断士を勉強する大きなメリットですね。

理由②:転職市場での評価が高まり、選択肢が広がる

中小企業診断士は、企業の経営コンサルティングや経営企画に役立つ国家資格です。

公務員としての職歴と組み合わせることで、民間企業や金融機関、コンサルティング業界など、多様な転職先の選択肢が生まれます。

以下は、公務員が診断士資格を活かせる転職先の一例です。

| 転職先の業界 | 診断士資格が活かせる理由 |

|---|---|

| コンサルティング会社 | 公務員時代の行政経験×経営支援の知識が評価される |

| 金融機関(銀行・信用金庫) | 企業支援のスキルを活かし、融資業務やコンサル業務が可能 |

| 地方自治体の外郭団体 | 地域振興や中小企業支援の専門職として活躍できる |

| 企業の経営企画部門 | 事業戦略の立案やマーケティング戦略の策定に貢献できる |

診断士資格があることで、専門性を活かしたキャリアチェンジが可能になります。

私は公務員ではありませんでしたが、実際にコンサルティング会社に転職することができました。

理由③:将来的な独立・副業の可能性が広がる

公務員の立場を活かしながら、診断士資格で収入源を増やせる

診断士資格を取得すると、コンサルタントとして副業や独立の道が開けます。

公務員の立場を活かし、非常勤のアドバイザーや企業研修の講師、ビジネスコンサルティングなどの仕事が可能です。

例えば、自治体の創業支援センターなどでは、中小企業診断士の有資格者を外部アドバイザーとして雇うケースがあります。

公務員の業務経験があると、地域企業との信頼関係を築きやすく、企業支援の仕事をスムーズに進めることができます。

また、定年後のキャリアとしても、中小企業診断士は有力な選択肢です。

公務員としての行政経験と診断士の専門性を掛け合わせることで、地域企業の経営支援や政策提言を行う独立コンサルタントとして活動できます。

独立について、事務所設立といった観点で解説した記事はこちら!

3. 中小企業診断士の資格取得が公務員のキャリアにどう活きるか?

中小企業診断士の資格を取得すると、公務員としての業務の幅が広がるだけでなく、キャリアアップや新たな選択肢も増えます。

「資格を取ることで具体的にどんな変化があるのか?」

この疑問の解決に、資格が公務員のキャリアに活きるのかを詳しく解説します。

① 公務員の昇進や昇給に有利になるケース

中小企業診断士の資格は、公務員の昇進や昇給に有利に働くケースがあります。

特に、経済産業系や産業振興系の部署では、診断士資格を持つことで高い専門性が認められ、キャリアアップにつながりやすいです。

例えば、以下のようなケースで資格が評価される可能性があります。

| 資格取得が評価されるケース | 期待できるメリット |

|---|---|

| 経済・産業系の部署に所属 | 専門性を認められ、重要な案件を任されやすい |

| 中小企業支援や商工振興の仕事 | 企業経営の知識が活かせるため、業務の質が向上する |

| キャリアアップを目指す | 専門職や管理職への昇進時に評価される場合がある |

自治体によっては、資格手当の対象になったり、昇進試験で加点されることもあります。

資格手当の対象になっているか、や、資格取得についての補助があるかは、確認してみると良いと思います!

② 診断士資格を活かして異動やキャリアチェンジの可能性

公務員は定期的な異動がありますが、中小企業診断士の資格を持っていることで、希望する部署への異動がしやすくなる可能性があります。

特に、以下のような部署では、診断士資格が役立ちます。

| 資格が活かせる部署 | 診断士資格の活用方法 |

|---|---|

| 商工振興課 | 企業支援、補助金審査、起業支援 |

| 経済産業関連の部門 | 地域経済政策の立案、事業支援策の企画 |

| 外郭団体(商工会・産業振興機構) | 中小企業支援、経営相談、企業マッチング |

資格を活かして異動を希望することで、専門性を活かせるチャンスが増えます。

③ 退職後のセカンドキャリアとしても有効

定年後、公務員を退職した後も、中小企業診断士の資格を持っていることで、多様なセカンドキャリアの道が開けます。

特に、以下のような選択肢が考えられます。

| セカンドキャリアの選択肢 | 活かせるスキル |

|---|---|

| 独立コンサルタント | 公務員時代の行政経験+経営支援の知識 |

| NPO・自治体関連団体 | 企業支援や地域経済活性化に貢献 |

| 企業顧問 | 民間企業の経営戦略や組織改革をサポート |

また、公務員時代に培った人脈を活かし、地域の中小企業支援に携わることも可能です。

安定した公務員としてのキャリアを築きつつ、将来の選択肢を増やせるのは診断士資格の大きな魅力です。

一つの収入源としての補助金支援については、こちらで詳しく解説しています。

4. 公務員が中小企業診断士を取得する際の注意点と対策

中小企業診断士の資格は、公務員にとってキャリアアップやスキル向上の大きな武器になります。

しかし、取得する際にはいくつかの注意点があり、それを理解しておかないと「思っていたより活かせなかった…」という事態になる可能性も。

公務員が診断士を取得する際に気をつけるべきポイントと、対策を解説します。

① 勉強時間の確保(仕事と両立する効率的な学習方法)

公務員は業務が多忙であり、試験勉強の時間を確保するのが難しいケースが多いです。

診断士は、1次試験・2次試験ともにボリュームが多く、計画的な学習が求められます。

効果的な学習方法として、以下のような工夫が考えられます。

| 学習の工夫 | 具体的な方法 |

|---|---|

| スキマ時間の活用 | 通勤時間や昼休みにスマホで動画学習 |

| 重要科目の優先 | 財務・経済・経営戦略を重点的に学習 |

| 過去問中心の学習 | 合格者の多くが、過去問演習を徹底している |

仕事との両立を考えると、短期集中型の学習が合格への近道になります。

勉強法については、以下のような記事で詳しく解説しています。

② 資格取得のための費用(補助制度の有無)

費用を抑えながら効率的に資格取得する方法を知る

中小企業診断士の受験には、教材費や講座受講料、試験料など、合計で10〜20万円程度のコストがかかります。

公務員の収入は安定しているものの、費用を抑えたいという人も多いでしょう。

自治体によっては、資格取得のための補助制度がある場合があります。例えば、以下のような支援が受けられる可能性があります。

| 補助制度の種類 | 内容 |

|---|---|

| 資格取得支援制度 | 受験料や講座費用の一部を補助 |

| 研修受講制度 | 診断士関連の研修を勤務時間内に受講可能 |

| 書籍購入補助 | 資格取得に必要な書籍の費用を補助 |

資格支援制度があるか事前に確認し、可能な範囲で活用するとコストを抑えられます。

③ 取得後の活用方法(実務補習や副業との関係)

診断士の資格を取得しても、「実務補習」または「実務従事」をこなさなければ、正式な登録ができません。

しかし、公務員は実務経験を積む機会が少ないため、計画的に対応する必要があります。

公務員が実務要件を満たす方法として、以下の選択肢があります。

| 方法 | メリット |

|---|---|

| 実務補習を受講 | 5日間×3回の研修で実務経験をクリア |

| 公的機関の支援業務に参加 | 自治体の企業支援業務を活用 |

| 副業としてコンサル活動(要確認) | 許可が下りれば、実際の企業支援が可能 |

公務員は副業制限があるため、所属自治体のルールを確認しながら、適切な方法で実務経験を積むことが大切です。

実務補習についてはこちらの記事で解説しています。

5. まとめ|診断士資格でキャリアの選択肢を広げよう

中小企業診断士の資格は、公務員にとって 「安定」×「スキルアップ」 の両立を可能にする強力な武器です。

業務に直結する知識を習得し、昇進や異動に有利になるだけでなく、将来の転職や独立の選択肢も広がります。

本記事を通じて、公務員が診断士資格を取得するメリットや活用方法について詳しく解説しました。

最後に、診断士資格を取るべき理由と今後のアクションプランを整理します。

① 診断士資格がもたらす3つの大きなメリット

本記事で解説したように、中小企業診断士の資格は、公務員にとって 「安定を保ちつつキャリアを伸ばせる資格」 です。

以下の3つのメリットを改めて確認しましょう。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 業務の専門性向上 | 経営・財務・マーケティングの知識が業務に活かせる |

| 昇進・異動に有利 | 経済・産業振興系の部署で評価されやすい |

| 転職・独立の選択肢 | 企業支援、コンサル、副業など可能性が広がる |

資格を取得することで、公務員の業務だけでなく、将来的なキャリアの自由度が大きく向上します。

② 公務員が診断士資格を取得する際のポイント

資格取得を目指す公務員が意識すべきポイントをまとめました。

| 項目 | 具体的なポイント |

|---|---|

| 学習計画 | スキマ時間を活用し、過去問中心に学習 |

| 費用対策 | 資格取得補助制度が使えないか確認 |

| 実務経験 | 副業ルールを確認し、実務補習や企業支援活動を検討 |

資格を取るだけでなく、どう活かすかを考えながら学習を進めることが成功の鍵となります。

③ 診断士資格で未来のキャリアを切り拓こう!

今すぐ行動を起こして、キャリアの可能性を広げる

公務員として安定したキャリアを築きながら、診断士資格を取得することで、新たな可能性が生まれます。

「今の仕事を活かしつつ、スキルアップしたい」

「将来的に転職や独立の選択肢を持っておきたい」

このように考えるなら、診断士資格の取得は 今すぐ始める価値がある と言えます。

まずは、学習計画を立て、効率的な勉強方法で合格を目指しましょう!

よくある質問とその回答

1. 公務員が中小企業診断士を取得することで、具体的にどんな業務に活かせますか?

中小企業診断士の資格を持つことで、企業支援や経済政策の企画立案に関わる業務で専門性を発揮できます。

例えば、地域の商工業振興を担当する部署では、診断士の知識を活かして効果的な支援策を策定できます。

また、企業の経営状況を正確に分析できるようになるため、補助金の審査や政策提案の精度を高めることが可能です。

2. 資格を取得しただけでは評価されないこともありますか?

はい、資格を取得するだけでは評価されにくいケースもあります。

特に、公務員の職場では資格よりも実務経験が重視されることが多く、診断士の知識を業務でどのように活用したかが重要になります。

そのため、資格取得後は積極的に業務に知識を取り入れたり、研修やプロジェクトに参加することで、評価につなげる努力が必要です。

3. 公務員の副業規制がある中で、診断士の資格を活かせる方法はありますか?

公務員には原則として副業規制がありますが、ボランティア活動や自治体の許可を得た公的機関でのアドバイザー業務であれば問題なく活動できる場合があります。

例えば、地方自治体が運営する創業支援センターで相談員として活動することは可能なケースが多いです。

事前に所属機関の規定を確認し、適切な形で資格を活用することが重要です。

4. 中小企業診断士の資格を取得すると、どのような人脈を広げられますか?

診断士の資格を取得すると、他の診断士や企業経営者、金融機関の担当者とのつながりが生まれます。

特に、診断士の実務補習や勉強会に参加することで、異業種の専門家やビジネスパーソンと交流できる機会が増えます。

これらの人脈は、将来的に転職や独立を考える際の貴重な財産となるでしょう。

5. 公務員試験と診断士試験の勉強方法は似ていますか?

どちらも論理的思考力が求められる点では共通していますが、内容や学習方法は大きく異なります。

公務員試験は法律や一般教養が中心ですが、診断士試験では経営や財務などの専門知識が必要です。

そのため、財務・会計に馴染みのない公務員にとっては、診断士試験の学習が新しい挑戦となることも多いです。

6. 中小企業診断士の資格を取得すると、どのような形で企業と関わることができますか?

資格を取得すると、企業の経営相談や事業計画の策定支援に携わる機会が増えます。

特に、地方自治体の支援事業や商工会議所の経営相談員として企業と直接関わることができます。

また、民間企業が実施する経営改善プログラムやビジネスコンテストの審査員として活動するケースもあります。

7. 診断士試験の合格後、公務員のキャリアにどう影響を与えますか?

合格後すぐに昇進や異動が決まるわけではありませんが、専門知識を持つ職員として評価される可能性が高まります。

特に、地域振興や経済政策の部署で働く場合は、診断士の知識が業務に直結するため、キャリアアップにつながることが期待されます。

また、診断士を取得していることが将来の管理職登用の判断材料になることもあります。

8. 診断士資格を取得することで、どのような専門性が身につきますか?

中小企業診断士の資格を取得することで、経営戦略の策定能力、財務分析スキル、マーケティング戦略の理解など、多岐にわたるビジネススキルが身につきます。

これらのスキルは、公務員として地域経済の活性化に貢献する際にも有効に活用できます。

特に、企業との協働事業や産業支援策の企画立案時に強みとなるでしょう。

9. 診断士試験の勉強を続けるモチベーションを保つ方法はありますか?

診断士試験は長期戦になるため、モチベーション維持が重要です。

具体的には、合格後のキャリアビジョンを明確にし、「資格取得後にどのような仕事をしたいか」をイメージすることが効果的です。

また、SNSやオンラインコミュニティで同じ目標を持つ仲間と交流し、進捗を共有することも励みになります。

10. 公務員のまま診断士のスキルを最大限活かすにはどうすればいいですか?

診断士資格を取得した後は、自治体内で専門知識を活かせる業務に積極的に関わることが重要です。

例えば、地域企業向けの補助金制度の設計に携わったり、経営支援セミナーの企画に参加することで、診断士の知識を実務に反映できます。

また、商工会議所のイベントや異業種交流会に参加し、地域企業とのネットワークを広げるのも有効な方法です。

最後に

- 中小企業診断士の資格は、公務員にとって業務の専門性向上や昇進・異動に有利となるだけでなく、転職や独立の選択肢を広げる大きなメリットがある。

- 診断士試験の学習は、スキマ時間を活用しながら計画的に進めることが重要であり、特に財務・経営戦略などの科目に重点を置くと効果的である。

- 資格取得後は、公務員の業務に直接活かすだけでなく、実務補習や公的機関でのアドバイザー活動などを通じて、実務経験を積むことが求められる。

- 自治体によっては資格取得のための補助制度が利用できる場合があるため、事前に確認し、費用を抑えながら効率的に取得することが推奨される。

- 診断士資格を最大限に活かすには、地域企業とのネットワークを広げたり、経済政策の立案に関わるなど、積極的に業務の中で専門性を発揮することが大切である。