中小企業診断士は難関資格とは言うけど、どのくらいの人数がいるんだろう?

希少価値や持っていることによる市場価値はあるのかな。

中小企業診断士は国家資格ですが、一般的には有名とは言えない資格です。

しかし、中小企業診断士は他の士業と同様、独立して活動している人や、副業で活躍している人が多くいます。

この記事では、中小企業診断士の人数を他の士業と比較したり、希少価値を考察することで、あなたが受験するかどうかを判断するための情報を提供します!

この記事を読んでわかること

中小企業診断士の人数や希少価値、今後の活かし方がわかります!

実際に中小企業診断士として、活動している私が、実感も含めてお話します!

- 現在の中小企業診断士の登録者数・合格者数(最新データ)

- 中小企業診断士の資格保持者の推移と増加傾向

- 中小企業診断士の希少価値は下がっているのか?

- 今後の診断士の市場価値とキャリアの可能性

- まとめ:中小企業診断士の希少価値はまだある!今こそ目指すべき理由

- よくある質問とその回答

- Q1. 中小企業診断士の資格を取れば、すぐに独立して稼げますか?

- Q2. 診断士の仕事はAIに取って代わられることはありますか?

- Q3. 中小企業診断士の資格を持っていると転職に有利になりますか?

- Q4. 診断士として活動するには登録が必要ですか?

- Q5. 診断士の資格を取得するのにどれくらいの費用がかかりますか?

- Q6. 診断士試験の勉強を始めるのに適した時期はありますか?

- Q7. 診断士試験の勉強にはどんな教材がオススメですか?

- Q8. 中小企業診断士の資格を持っているとどんな仕事ができるのですか?

- Q9. 診断士のネットワークを広げるにはどうすればいいですか?

- Q10. これから診断士を目指すべきか迷っていますが、どう判断すればいいですか?

- 最後に

現在の中小企業診断士の登録者数・合格者数(最新データ)

中小企業診断士の資格は、経営コンサルタントとしての信頼を高める重要な資格です。

しかし、実際にどのくらいの人がこの資格を取得し、活動しているのでしょうか?

また、毎年どのくらいの人が試験に合格しているのでしょうか?

ここでは、最新の登録者数・合格者数のデータをもとに、中小企業診断士の現状を詳しく解説します。

中小企業診断士の登録者数は何人いるのか?

現在、日本全国の中小企業診断士の登録者数は約30,000人です。

この数は年々増加傾向にあり、特に直近10年間での伸びが顕著です。

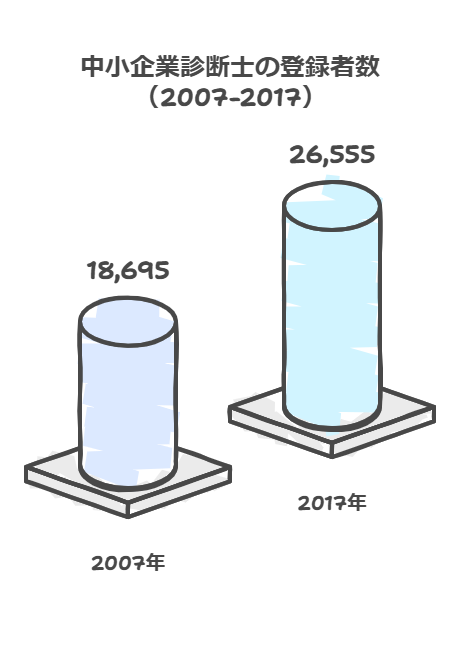

登録者数の推移を見ると、2007年には約18,695人でしたが、2017年には26,555人を突破。

その後も増加を続け、現在では30,000人を超えていると考えられます。

この増加の背景には、以下のような要因が考えられます。

| 年度 | 登録者数 |

|---|---|

| 2007年 | 18,695人 |

| 2017年 | 26,555人 |

出所:日本経営診断学会論集

- 企業内診断士の増加

中小企業診断士を取得しながら企業に勤める「企業内診断士」が増えている。資格を活かして社内コンサルタントや経営戦略担当としてのキャリアを築く動きが広がっている。 - 副業・独立志向の高まり

副業の解禁やフリーランス需要の増加により、中小企業診断士として独立を目指す人が増加。特に、40代・50代を中心にキャリアチェンジの手段として選ばれている。

毎年の合格者数はどれくらい?

中小企業診断士試験は年々人気が高まっており、合格者数も増加傾向にあります。

最新の2024年度の試験結果では、1次試験の合格者数は5,560人、2次試験の合格者数は1,516人でした。(出所:中小企業庁)

過去数年間の合格者数の推移は以下の通りです。

| 年度 | 1次試験合格者数 | 2次試験合格者数 |

|---|---|---|

| 2020年 | 5,005人 | 1,088人 |

| 2021年 | 5,839人 | 1,174人 |

| 2022年 | 5,019人 | 1,600人 |

| 2023年 | 5,560人 | 1,555人 |

| 2024年 | 5,560人 | 1,516人 |

1次試験の合格者数は増加傾向にありますが、2次試験の合格者数は一定の範囲に収まっています。

これは、1次試験の受験者数が増えたことに加え、難易度の調整によって合格者数が毎年一定数に抑えられているためです。

特に2次試験の合格率は大きく変動せず、安定した競争率が続いています。

合格率の推移と受験者数の変化

中小企業診断士試験の合格率は、1次試験が約27.5%、2次試験が約18.7%となっています。(出所:中小企業庁)

過去5年間の合格率の推移を表にまとめると、以下のようになります。

| 年度 | 1次試験合格率 | 2次試験合格率 |

|---|---|---|

| 2020年 | 42.5% | 18.3% |

| 2021年 | 36.4% | 18.4% |

| 2022年 | 28.9% | 18.3% |

| 2023年 | 29.6% | 18.9% |

| 2024年 | 27.5% | 18.7% |

1次試験は受験者数の増加に伴い、合格率が低下しています。一方で、2次試験は合格率は年々ほぼ一定で推移しています。

1次試験の合格率はここ数年で低下傾向にありますが、これは受験者数が増えていることが主な要因です。

また、2次試験の合格率はほぼ一定であるため、「1次試験に合格しても、2次試験を突破するのは容易ではない」という現実が見えてきます。

受験者数の変化も重要なポイントです。2024年の1次試験の受験者数は18,209人で、前年と比べて増加しています。

中小企業診断士の資格保持者の推移と増加傾向

中小企業診断士の登録者数は増加傾向にあるといわれていますが、実際のデータはどうなのでしょうか?

資格の価値を考える上で、「過去から現在にかけてどのくらいの人が資格を取得しているのか」を知ることは重要です。

ここでは、過去10年間の登録者数の推移や、年代・業界別の診断士の割合を詳しく見ていきます。

過去10年間の登録者数の推移

中小企業診断士の登録者数は、過去10年間で着実に増加しています。

| 年度 | 登録者数 | 増加率 |

|---|---|---|

| 2007年 | 18,695人 | – |

| 2018年 | 27,000人 | +44% |

このデータからも分かるように、資格保有者は年々増加しており、特に2010年代後半から増加ペースが加速しています。

その理由として、以下の点が挙げられます。

- ビジネスパーソンのスキルアップ需要

近年、企業内診断士として資格を活かす人が増えている。特に大企業では、社内コンサルティングや経営企画部門での活躍が期待されている。 - 副業・独立志向の高まり

副業解禁の流れやフリーランス市場の拡大により、資格を取得して独立する人が増えている。特に40代・50代のキャリアチェンジ組が多い。

年代・業界別の診断士の人数は?

中小企業診断士の資格保持者は、年代や業界によって分布が異なります。

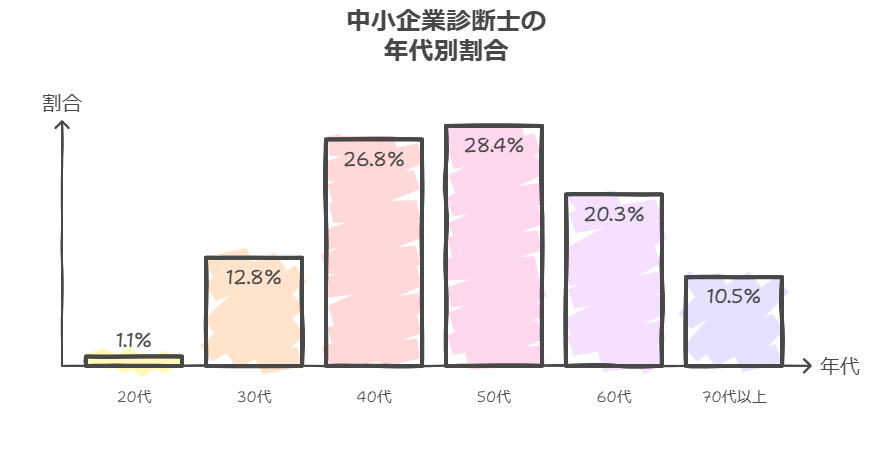

年代別割合(2022年度データ)

| 年代 | 割合 | 人数(推定) |

|---|---|---|

| 20代 | 1.1% | 約362人 |

| 30代 | 12.8% | 約4,068人 |

| 40代 | 26.8% | 約8,521人 |

| 50代 | 28.4% | 約9,032人 |

| 60代 | 20.3% | 約6,438人 |

| 70代以上 | 10.5% | 約3,347人 |

(出所:中小企業季報)

40代・50代が全体の半数以上を占めており、社会人経験を積んだ人が取得するケースが多いことが分かります。

特に50代以上の割合が高いのは、定年後のセカンドキャリアとして中小企業診断士を活用する人が多いためです。

受験者層も、30代・40代が多く、一定の社会人経験の後に取得する人が多いことを物語っていますね。

業界別割合(2022年度データ)

| 業界 | 割合 |

|---|---|

| 民間企業勤務 | 42.5% |

| 金融機関勤務 | 15.0% |

| 公的機関 | 12.6% |

| 独立診断士 | 21.3% |

(出所:中小企業季報)

企業勤務者の割合が圧倒的に多く、約6割が企業内診断士として活動しています。

また、金融機関勤務の人が一定数存在し、融資や事業再生のアドバイス業務で資格を活かしていることが分かります。

他の士業(税理士・社労士など)と比較した資格の増加率

他の士業と比較すると、中小企業診断士の登録者数は増加傾向にあります。

| 資格 | 増減率(2011年から2021年) |

|---|---|

| 中小企業診断士 | +42.0%(※2007年から2017年) |

| 税理士 | +10.2% |

| 社会保険労務士 | +20.0% |

| 弁護士 | +41.7% |

| 司法書士 | +11.8% |

| 行政書士 | +19.0% |

(出所:スタディング)

このように、他の士業と同様、中小企業診断士は増加している資格となっています。

これは、中小企業支援の需要が高まっていることや、AIによる代替が難しい職業であることが背景にあると考えられます。

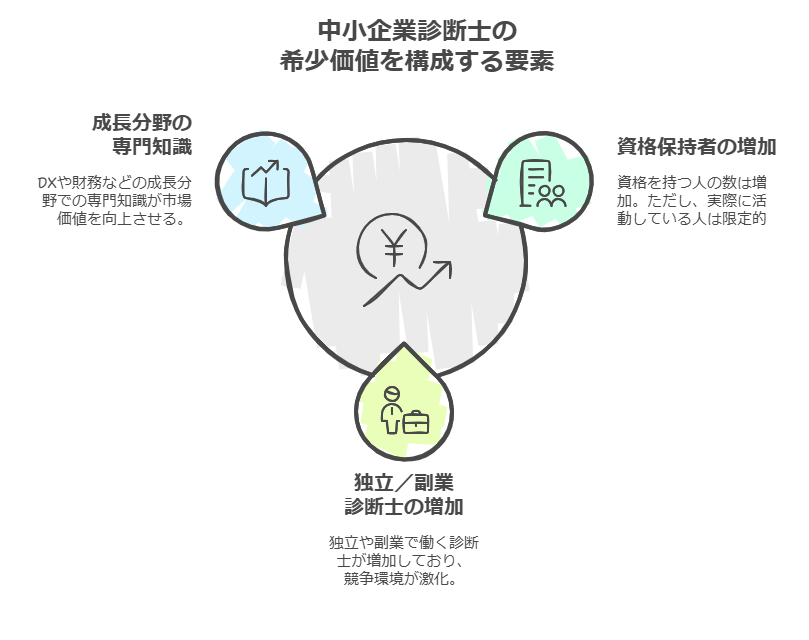

中小企業診断士の希少価値は下がっているのか?

「中小企業診断士の資格取得者は年々増えている」と聞くと、「資格の希少価値が下がってしまうのでは?」と不安になる人もいるかもしれません。

しかし、資格を取得した人のすべてが実際に診断士として活躍しているわけではありません。

また、資格者数が増えても、専門性やスキルによって市場価値には大きな差が生まれます。

本当に希少価値は下がっているのか?データと市場動向から考察します。

資格保持者は増えているが、実際に活動しているのは何人?

中小企業診断士の資格保持者は年々増えていますが、全員が診断士として活動しているわけではありません。

実際に経営コンサルタントとして業務を行っている人は、資格保持者全体の約48.3%(出所)とされています。

| 項目 | 割合 |

|---|---|

| 診断士として本業で活動 | 48.3% |

| 企業内診断士(資格を活かして業務を行う) | 46.4% |

| 診断士業務をほとんど行わない | 約5.3% |

約半数は企業内診断士として活動しており、独立してコンサルティングを行っている人は全体の半数未満です。

これにより、「資格者数が増えても、実際に市場で競争する人数は限定的である」ことがわかります。

独立・副業診断士はどのくらいいる?

中小企業診断士には、独立診断士として活動する人と、本業を持ちながら副業診断士として活躍する人がいます。

近年、副業ブームの影響で、副業診断士の割合が増加傾向にあります。

| 診断士の働き方 | 割合 |

|---|---|

| 独立診断士 | 21.3% |

独立診断士は全体の約2割を占めていますが、副業診断士の数も増えており、特に30代・40代の会社員が資格を活かして副業を始めるケースが目立ちます。

企業内診断士も多く、資格を取得しながら企業のコンサルティング部門や経営企画部門でスキルを活かす形が定着しています。

このデータからも、資格を持っていても「本業として診断士業務に専念している人」は意外と少ないことがわかります。

独占業務のない中小企業診断士は、税理士や弁護士と異なり、独立するハードルが高いのも特徴ですね。

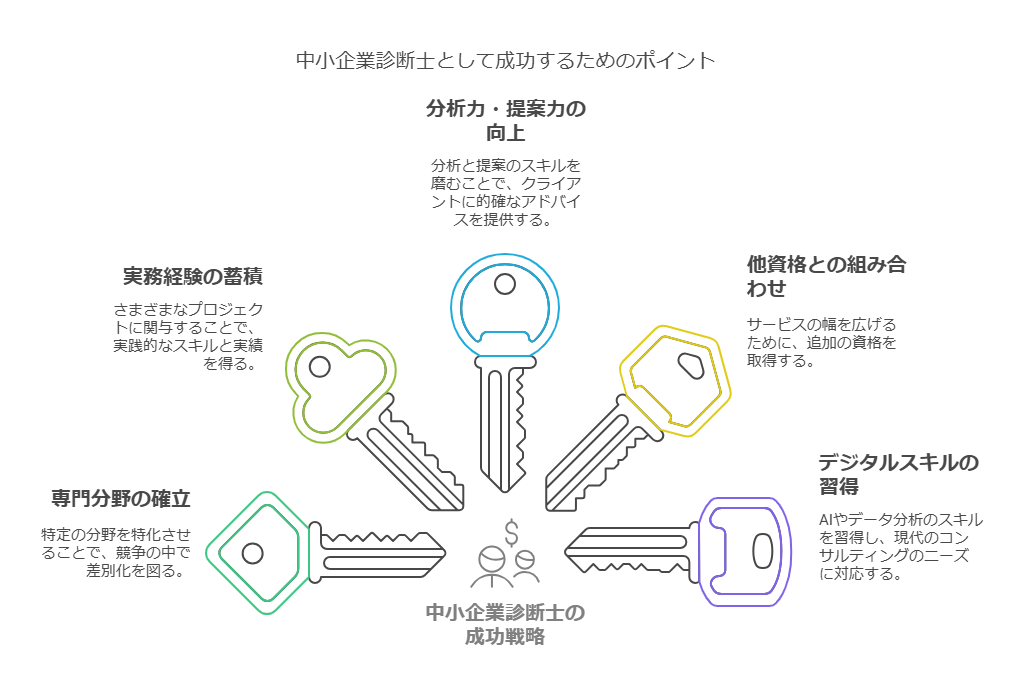

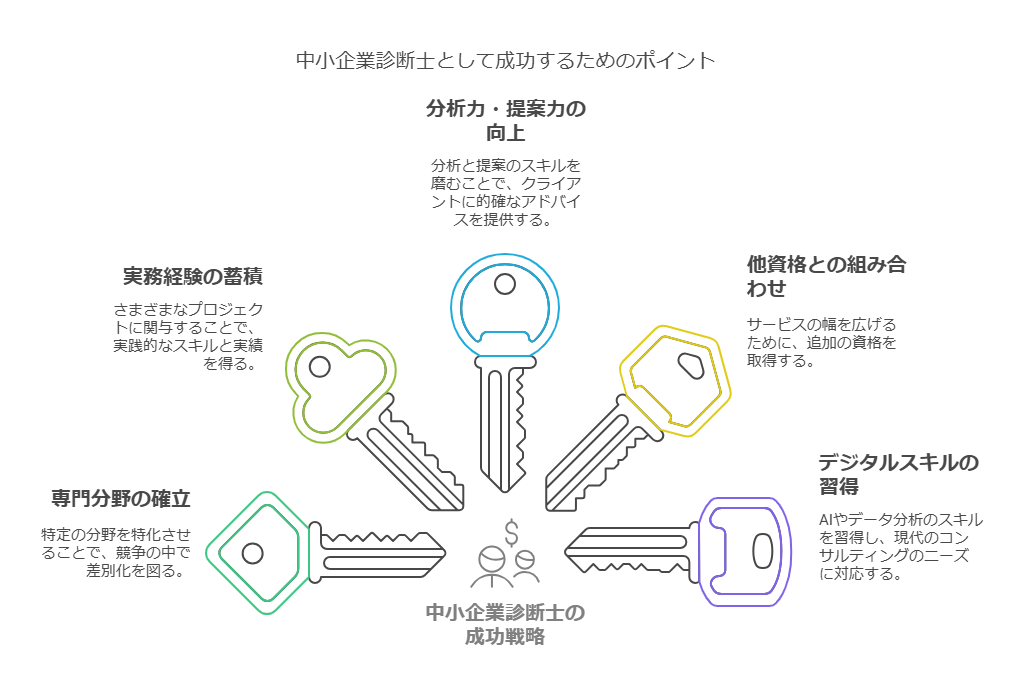

資格の価値を高めるために必要なスキルや差別化ポイント

資格取得者が増えている中で、希少価値を維持し、高単価の仕事を得るには差別化が必要です。

以下のスキルを身につけることで、中小企業診断士としての市場価値を高めることができます。

| スキル | 重要性 |

|---|---|

| 専門分野の確立 | 競争を避けるため、補助金・財務・DX支援など特定の分野に強みを持つ。 |

| 実務経験の蓄積 | 実際の企業支援の経験を増やし、診断士としての実績を築く。 |

| 分析力・提案力 | 企業の課題を的確に捉え、実行可能なアドバイスを提供できる力を養う。 |

| 他資格との組み合わせ | 税理士・社労士など他の資格と併用し、より広範なサービスを提供する。 |

| デジタルスキル | AI・データ分析・デジタルマーケティングなどの知識を活かして競争力を高める。 |

特に、中小企業支援においてDX(デジタルトランスフォーメーション)や財務コンサルティングの需要が高まっているため、こうした分野での専門性を高めると、より有利に仕事を獲得できるでしょう。

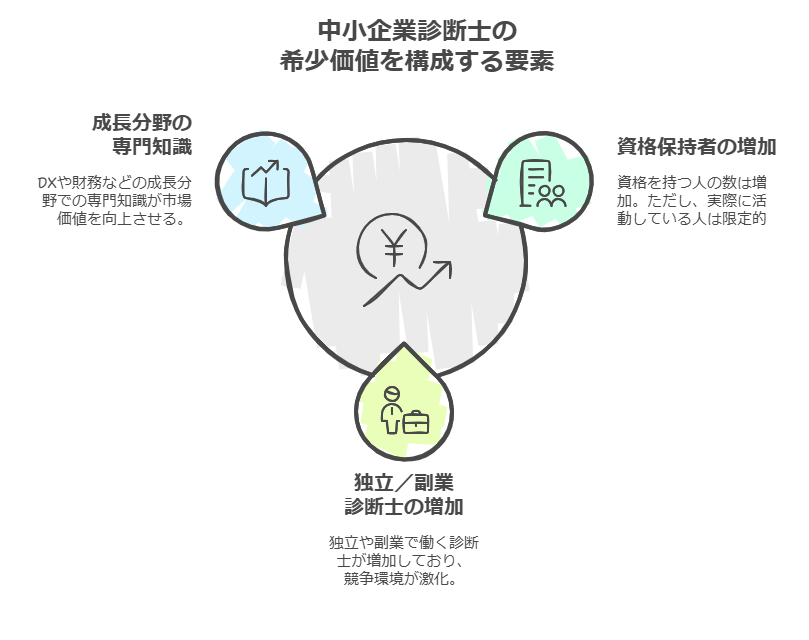

診断士の希少価値は維持される?

- 資格保持者は増えているが、実際に活動している人は限られている。

- 独立診断士や副業診断士の増加により、競争環境は変化しているが、専門性を持つことで差別化が可能。

- DXや財務分野など、成長が見込まれる分野の知識を深めることで、市場価値を維持・向上できる。

資格取得者が増えているからといって、そのまま市場価値が下がるわけではありません。

むしろ、専門性を持ち、市場のニーズに応じたスキルを磨くことで、診断士としての希少価値を維持・向上させることが可能です。

今後の診断士の市場価値とキャリアの可能性

中小企業診断士の資格を取得した後、本当に市場で活躍できるのか不安に思う人も多いでしょう。

資格保持者が増えている一方で、「診断士としての市場価値は今後どう変化するのか?」「今から目指しても遅くないのか?」といった疑問を抱えている方も少なくありません。

ここでは、今後の市場価値の動向や、診断士としてのキャリアの可能性について詳しく解説します。

中小企業支援の需要と診断士の活躍の場

近年、中小企業診断士の市場価値はますます高まっています。

その理由のひとつが、中小企業の経営課題が多様化し、専門的な支援を求める企業が増えていることです。

特に、デジタル化の遅れや事業承継問題、人材不足など、多くの企業が抱える悩みを解決するため、診断士の役割が重要になっています。

| 主な支援分野 | 診断士の活躍の場 |

|---|---|

| 事業承継・M&A | 高齢化が進む中、後継者問題を抱える中小企業が増加。M&Aや事業承継の支援ニーズが拡大。 |

| 補助金・助成金支援 | 各種補助金・助成金の活用支援が求められており、専門知識を持つ診断士が活躍。 |

| デジタルトランスフォーメーション(DX) | IT導入補助金などの施策を活用し、中小企業のデジタル化を支援する役割が増加。 |

| 財務コンサルティング | 企業の資金繰りや資金調達をサポートする診断士の需要が高まっている。 |

これらの分野で診断士が活躍する機会は増えており、特に補助金・DX支援に関するコンサルティングの依頼が増加傾向にあります。

資格を活かして成功するためのポイント

診断士の市場価値を高め、安定したキャリアを築くためには、資格取得後のスキルアップが重要です。

特に、以下のポイントを意識することで、競争が激化する中でも活躍できる可能性が高まります。

| 成功するためのポイント | 具体的な行動例 |

|---|---|

| 専門分野の確立 | 補助金・DX・財務など、自分の得意分野を特化させる。 |

| 実務経験の蓄積 | 企業支援の案件を増やし、実績を積む。 |

| 分析力・提案力の向上 | クライアントに的確なアドバイスができるよう、実践的なスキルを磨く。 |

| 他資格との組み合わせ | 社労士・税理士など、他の資格と併せ持つことで、提供できるサービスの幅を広げる。 |

| デジタルスキルの習得 | AIやデータ分析の知識を身につけ、DX支援ができる診断士になる。 |

特に「専門分野の確立」が成功の鍵です。

単に「経営コンサルタント」として活動するのではなく、「補助金支援に強い診断士」「事業承継の専門家」など、自分の強みを明確にすることが、今後の市場で生き残るためには不可欠です。

今から目指すべきか?将来性のある分野とは

中小企業診断士の資格は、今後も将来性のある資格といえます。その理由は、中小企業支援の需要が拡大し続けているからです。

特に、以下の分野で診断士の活躍の場が増えています。

| 分野 | 今後の市場価値 |

|---|---|

| デジタルトランスフォーメーション(DX) | 中小企業のIT導入支援ニーズが高まり、DXコンサルティングが急成長。 |

| 事業承継・M&A | 高齢化による後継者問題の深刻化で、専門的な支援が求められる。 |

| 補助金・助成金サポート | 国や自治体の中小企業向け施策が拡充され、申請支援の需要が拡大。 |

| 人材育成・組織開発 | 人手不足の中、組織改革や人材マネジメントの支援ニーズが増加。 |

特に「DX」「事業承継」「補助金支援」は、今後も成長が期待される分野であり、これらのスキルを持つ診断士は市場価値が高まると考えられます。

DXや事業承継などは、不可逆的な市場の変化であるため、継続的な需要の拡大が見込めます。

診断士の市場価値は今後も高い?

- 中小企業の経営課題が複雑化し、診断士の需要は増えている。

- 特にDX・事業承継・補助金支援の分野での活躍が期待されている。

- 専門性を高めることで、今後も市場価値を維持し、競争力を高めることが可能。

「今から診断士を目指しても遅いのでは?」と不安を感じる人もいるかもしれませんが、むしろこれからの時代にこそ必要とされる資格です。

資格を取得するだけでなく、専門性を深めることで、長く活躍できるキャリアを築くことができます。

まとめ:中小企業診断士の希少価値はまだある!今こそ目指すべき理由

中小企業診断士の資格保持者は増えているものの、実際に市場で活躍している人数は限られています。

「資格の価値は下がるのでは?」という不安を持つ方も多いですが、データを基に考えると、中小企業診断士の市場価値は今後も高いことがわかります。

ここでは、最新のデータから市場価値を分析し、今こそ診断士を目指すべき理由を解説します。

データから見た診断士の市場価値

中小企業診断士の資格は取得者数が増えているものの、市場価値が低下しているわけではありません。

実際のデータを見ても、診断士の需要は今後も拡大していくと考えられます。

登録者数の推移と実際の活動者数

2024年時点での登録者数は約31,768人と増加傾向にありますが、全員が診断士として活動しているわけではありません。

実際に診断士として本業で活躍しているのは、資格保持者の約48.3%にとどまります。

つまり、資格を保有しているだけの人も多く、経験やスキルを磨けば差別化が可能です。

診断士の需要が拡大する理由

近年、中小企業支援の分野では、補助金・助成金の活用支援、デジタル化の推進(DX支援)、事業承継・M&Aといった課題に対応できる専門家が求められています。

特にDX支援や財務アドバイザーとしての役割が重要視されており、診断士の知識とスキルを活かせる場面が増えています。

また、公的機関や商工会議所などでも診断士の活躍が広がっており、資格取得によって新たなキャリアの選択肢を得ることが可能です。

診断士の市場価値は今後も高まり、適切なスキルを身につけることで希少価値を維持し続けることができるでしょう。

キャリアプランの選択肢として資格取得を考えよう

中小企業診断士の資格を取得することで、働き方の幅が大きく広がります。

診断士のキャリアプランには、企業内診断士、副業診断士、独立診断士、公的機関での活躍など、さまざまな選択肢があります。

企業内診断士としての活躍

企業に勤めながら診断士の知識を活かす「企業内診断士」は、社内コンサルタントや経営企画部門で活躍するケースが多く見られます。

経営戦略の立案や業務改善の推進など、経営全般に関わるスキルを磨くことで、社内での評価向上やキャリアアップの機会を得られるでしょう。

副業診断士としての働き方

近年、副業を解禁する企業が増え、診断士としての副業が現実的な選択肢になっています。

週末や仕事終わりにコンサルティング業務を行い、経験を積みながら収入を増やすことが可能です。

副業で診断士の仕事を始め、将来的に独立を目指すルートを選ぶ人も増えています。

独立診断士としての可能性

独立診断士として活躍すれば、クライアントとの直接契約で自由な働き方ができます。

独立後の成功には実務経験や専門知識の強化が必要ですが、補助金活用支援やDXコンサルティングなど、特定の分野に特化することで安定した案件獲得が可能です。

診断士の人脈を活かして、共同案件を受注するなど、仕事の幅を広げる工夫も重要です。

公的機関や支援機関での活躍

商工会議所や自治体の経営支援機関では、中小企業診断士の資格が重宝されます。

経営相談員や補助金審査員、講師業などの仕事があります。

安定した働き方を求める人にとって魅力的なキャリアの選択肢となります。

診断士の資格は今後も価値がある!キャリアの選択肢を広げよう

- 中小企業支援の需要は今後も高まるため、診断士の市場価値は維持される。

- 資格を持っているだけでなく、専門性を磨くことで差別化が可能。

- 企業内診断士、副業、独立、公的機関など、多様なキャリアの選択肢が広がる。

「中小企業診断士の価値は下がるのでは?」と考えるのではなく、「どうすれば市場価値を高められるか?」という視点を持つことが重要です。

自分の強みを活かし、診断士資格を最大限に活用することで、将来のキャリアを大きく広げることができるでしょう。

よくある質問とその回答

Q1. 中小企業診断士の資格を取れば、すぐに独立して稼げますか?

中小企業診断士の資格を取得すれば独立の道は開けますが、すぐに安定した収入を得るのは難しいのが現実です。

独立後の成功には、実務経験や人脈構築、マーケティング能力が必要不可欠です。

まずは企業内診断士として経験を積んだり、副業で診断士業務を始めたりすることで、安定した収益基盤を築くことが望ましいでしょう。

Q2. 診断士の仕事はAIに取って代わられることはありますか?

一部の業務、例えば財務分析や市場調査の自動化は進んでいますが、診断士の本質的な役割である「企業の課題を発見し、最適な解決策を提案する力」はAIでは代替しにくいものです。

特に、経営者との対話を通じたコンサルティングや、現場のリアルな状況を踏まえたアドバイスは、人間ならではの強みとなり続けるでしょう。

Q3. 中小企業診断士の資格を持っていると転職に有利になりますか?

資格を持っているだけで転職が決まるわけではありませんが、特に経営企画やコンサルティング関連の職種では評価されることが多いです。

企業によっては、診断士の資格を持っていることで年収アップの可能性もあります。

転職の際は、資格だけでなく、これまでの経験やスキルと組み合わせてアピールすることが重要です。

Q4. 診断士として活動するには登録が必要ですか?

2次試験に合格しただけでは診断士として名乗ることはできず、実務補習や実務従事を経て正式に登録する必要があります。

登録をしなくても得た知識を活かして仕事をすることは可能ですが、「中小企業診断士」と名乗って活動できるのは、正式に登録を完了した人だけです。

Q5. 診断士の資格を取得するのにどれくらいの費用がかかりますか?

試験の受験料自体は比較的安価ですが、通信講座やスクールを利用する場合は数十万円の費用がかかることもあります。

独学で進める場合はコストを抑えられますが、効率的に学ぶためには教材や講座への投資も視野に入れたほうが良いでしょう。

Q6. 診断士試験の勉強を始めるのに適した時期はありますか?

1次試験は例年8月に実施されるため、半年前の1月〜2月頃から本格的に勉強を始める人が多いです。

ただし、知識ゼロからのスタートであれば、1年以上かけて計画的に学習するのが理想です。

社会人の場合は、仕事との両立を考慮しながら、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。

Q7. 診断士試験の勉強にはどんな教材がオススメですか?

市販のテキストや過去問は必須ですが、それだけでは不十分なこともあります。

特に2次試験対策では、ケーススタディ形式の問題に慣れる必要があるため、予備校の講座や通信講座の添削サービスを利用するのも有効です。

実際に合格者が使用した教材や勉強法を参考にするのも良い方法です。

Q8. 中小企業診断士の資格を持っているとどんな仕事ができるのですか?

診断士の仕事は多岐にわたりますが、主なものとして経営コンサルティング、補助金・助成金申請支援、マーケティング戦略の立案、財務分析などがあります。

また、公的機関のアドバイザーや講師業など、診断士の知識を活かして活躍する道もあります。

Q9. 診断士のネットワークを広げるにはどうすればいいですか?

診断士同士のネットワークを広げるには、協会の勉強会やセミナーに参加するのが有効です。

また、SNSやオンラインコミュニティを活用して、情報交換や共同案件の機会を増やすこともできます。

特に独立を考えている場合、人脈の広さが案件獲得の鍵となるため、積極的に交流の場を持つことが重要です。

Q10. これから診断士を目指すべきか迷っていますが、どう判断すればいいですか?

診断士を目指すかどうかは、あなたのキャリア目標や興味のある分野によります。

経営やコンサルティングに興味があるなら、知識の習得だけでも大きな価値があります。

また、副業として収入を得たい、将来的に独立を考えている場合にも有益な資格です。

自分がこの資格をどう活かしたいのかを明確にし、長期的な視点で判断するのが良いでしょう。

最後に

- 中小企業診断士の登録者数は年々増加しており、2024年時点で約30,000人に達していると考えられるが、実際に診断士として本業で活動しているのは約21.3%にとどまり、資格保持者全員が競争相手になるわけではない。

- 診断士の市場価値は依然として高く、事業承継・補助金支援・DXなどの分野での需要が拡大しており、これらの専門分野を持つことで差別化が可能となる。

- 独立診断士は全体の47.8%を占めているが、副業診断士の割合も増加しており、企業内診断士として活動しながら徐々に診断士業務を拡大するキャリアパスも有効な選択肢である。

- 診断士の希少価値を維持するためには、資格取得後も実務経験を積み、財務・補助金・DXなどの専門スキルを磨くことで、企業のニーズに応じた付加価値を提供できるようになることが重要である。

- 今後も中小企業の支援需要が高まる中、診断士資格は経営スキルを証明する強力な武器となり、企業勤務・副業・独立など多様なキャリアの選択肢を広げるための有益な資格である。