中小企業診断士に合格して、本格的に活動するために登録したい!

登録には手続きが必要みたいだけど誰か簡単に教えてくれないかな…。

中小企業診断士に合格したら、ついに、「中小企業診断士として登録し、活躍できる」土台が整いました。

中小企業診断士としての活躍に向けた最後のステップは、「登録手続き」です。

この記事では、中小企業診断士の登録手続きについて、実際の登録手続きを経験した体験も踏まえて、お伝えします!

この記事を読んでわかること

中小企業診断士の登録手続きについて、手続の内容とポイントがわかります。

中小企業診断士の登録手続きはそれほど難しくありません!

早く手続きを済ませて、中小企業診断士として活躍しましょう!

はじめに:中小企業診断士の登録とは?

中小企業診断士試験に合格したら、次に考えるのが「登録」です。

登録しないと資格が無効になってしまうのか? どんなメリットがあるのか? そもそも登録しなくても活動できるのか? こうした疑問を持つ方も多いでしょう。

本章では、登録の基本をわかりやすく解説します。

① 中小企業診断士試験に合格=すぐに名乗れるわけではない

中小企業診断士試験に合格しただけでは、「中小企業診断士」と名乗ることはできません。

正式に名乗るためには、登録手続きを完了させる必要があります。

登録制度があるのは、診断士が公的な資格として信頼性を担保するためです。

一定の手続きを経ることで、適切な知識・スキルを持つ専門家であることが証明されます。

経済産業省の規定でも「登録を受けた者のみが中小企業診断士を称することができる」と明記されています。

つまり、登録なしで診断士を名乗ることは違反となるため、注意が必要です。

② 登録しないとどうなる?(登録しない場合の影響)

中小企業診断士の資格を取得しても、登録しなければ資格を活用することが難しくなります。

登録しない場合の主な影響は以下の通りです。

| 項目 | 登録する場合 | 登録しない場合 |

|---|---|---|

| 名刺・肩書き | 「中小企業診断士」と名乗れる | 「合格者」としか表記できない |

| 診断業務 | 公式なコンサルタントとして活動可能 | 診断士資格を活かした業務が制限される |

| 協会加入 | 診断士協会(J-SMECA)に加入できる | 加入資格なし |

名刺やホームページで「中小企業診断士」と表記するには、登録が必要です。

さらに、登録することで診断士協会に加入でき、専門家としての信頼度が向上します。

③ 登録が必要な人と、不要なケース

中小企業診断士の登録は、全員が必ずしも必要とは限りません。

状況によっては登録せずに済む場合もあります。

以下に、登録すべき人・不要なケースをまとめました。

【登録が必要な人】

✅ 中小企業診断士として独立・開業を考えている人

✅ 企業内診断士として、公式に診断士資格を活かしたい人

✅ 診断士協会に加入し、ネットワークを広げたい人

【登録が不要なケース】

✔ 会社員として資格を活かす予定がない人

✔ 診断士資格を持っているだけで満足な人

✔ 「中小企業診断士」という肩書きを使わなくても問題ない人

将来的に独立や転職で資格を活かす可能性があるなら、早めに登録しておくとスムーズです。

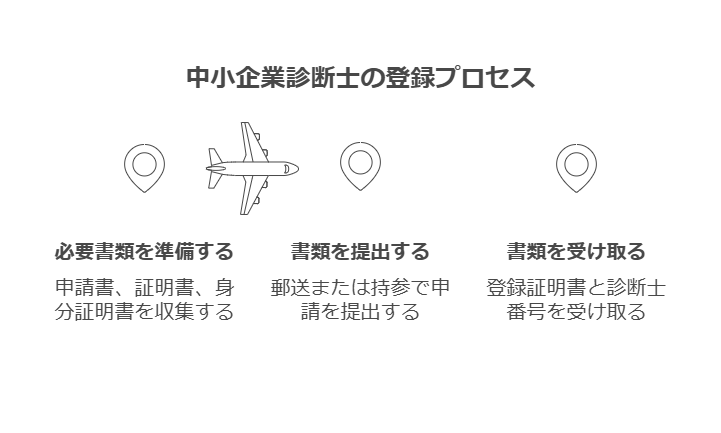

【最短ルート】診断士登録の3ステップ

中小企業診断士の登録手続きは、一見複雑に感じるかもしれません。

しかし、実際には「必要書類を準備する」「申請する」「登録完了を待つ」の3ステップで完了します。

本章では、最短ルートでスムーズに登録を進めるための方法を詳しく解説します。

STEP 1:必要書類を準備する

中小企業診断士の登録には、いくつかの書類を用意する必要があります。

事前に準備を済ませておけば、スムーズに手続きを進められます。

必要な書類一覧

| 書類名 | 内容 | 取得先 |

|---|---|---|

| 登録申請書 | 所定のフォーマットに記入 | 公式サイトからダウンロード |

| 合格証明書 | 診断士試験の合格を証明 | 経済産業省または試験実施機関 |

| 実務補習修了証明書 | 実務補習または実務従事を証明 | 実務補習機関または企業 |

| 住民票(または身分証明書) | 本人確認用 | 市区町村の役所 |

(出所:中小企業庁)

書類の準備に時間がかかることがあるため、早めの対応がおすすめです。

特に合格証明書や実務補習修了証は再発行に時間がかかる場合があるので注意しましょう。

STEP 2:申請手続きを行う

必要書類がそろったら、次は申請手続きです。

申請は「郵送」「持参」の3つの方法で受け付けています。それぞれの特徴を比較して、最適な方法を選びましょう。

申請方法の比較

| 方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 郵送 | 自宅から手続き可能 | 配達遅延や書類不備のリスクあり |

| 窓口持参 | その場で書類確認してもらえる | 平日の日中に時間を確保する必要あり |

手続きのスムーズさを考えると、窓口持参がベストですが、郵送が基本的には楽です。

不備があると申請が遅れるため、できるだけその場で確認してもらえる方法を選ぶと安心です。

ちなみに、「公認会計士などの登録手続きがデジタル化される」とのニュースもあり、オンライン登録ができるようになるかも知れません。

STEP 3:登録完了!診断士として活動を開始

申請が完了すると、経済産業省の審査を経て正式に登録が完了します。

登録完了後には、以下のものが送付されます。

✅ 登録証明書(正式に診断士であることの証明)

✅ 診断士番号(公式な診断士としての識別番号)

✅ 診断士協会への案内(希望者のみ)

登録が完了すれば、名刺やホームページで「中小企業診断士」と名乗ることができます。

さらに、診断士協会への入会手続きを進めることで、専門家ネットワークへの参加や研修の受講も可能になります。

【要注意】登録手続きでつまずきやすいポイント

中小企業診断士の登録手続きはシンプルですが、細かいミスや思わぬ落とし穴で手続きが遅れるケースがあります。

「書類不備でやり直しになった」「申請先を間違えていた」などの失敗を防ぐため、本章では特につまずきやすいポイントを解説します。

事前にチェックして、スムーズに登録を進めましょう。

① 書類不備で申請が却下されるケース

登録書類に不備があると、再提出が必要になり、手続きが大幅に遅れる可能性があります。よくあるミスを確認し、確実に対策をしておきましょう。

【よくある書類ミス】

| ミスの内容 | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 記入漏れ・誤字脱字 | 書類のチェック不足 | 提出前にダブルチェック |

| 合格証明書の未添付 | 必要書類の確認ミス | 事前にリストを作成 |

| 署名・押印の不足 | 書類の見落とし | 最終確認で再チェック |

提出前に「チェックリスト」を作成し、1つずつ確認することで、ミスを防げます。

特に、書類のコピーを取っておくと、不備があった際にスムーズに対応できます。

② 申請先の送付ミス

登録申請は、経済産業大臣または都道府県知事のいずれかに行います。

申請先を間違えると、書類が受理されず手続きが遅れるため、しっかり確認しておきましょう。

【どこに申請すべき?】

| 申請先 | 該当者 | 申請方法 |

|---|---|---|

| 経済産業大臣(全国登録) | 全国どこでも活動したい人 | 郵送または窓口持参 |

全国的に活動する可能性があるなら、経済産業大臣への登録が基本です。

③ 手続きが遅れるとどうなる?(登録期限や追加対応)

診断士試験に合格したら、できるだけ早めに登録を済ませるのがベストです。

長期間放置すると、登録に関するトラブルが発生する可能性があります。

【登録が遅れると発生するリスク】

✅ 必要書類の紛失や取得手間が増える → すぐに申請しないと、証明書の再発行が必要になる場合あり

✅ 「中小企業診断士」と名乗れない期間が発生 → 仕事に活かす予定があるなら早めの登録が必須

✅ 登録費用が変更される可能性あり → 将来的に制度変更があった場合、費用や条件が変わるリスク

また、2次試験合格後、3年以内に実務要件を満たして、申請することが必要です。

【新規登録の申請期限】

中小企業診断士試験第一次試験および、第二次試験合格者

第二次試験合格日以降3年以内に実務要件を満たして、申請することが必要です。

(出所:中小企業庁)

試験合格から1年以内を目安に、できるだけ早めに登録を完了させるのが理想です。

【Q&A】中小企業診断士の登録に関するよくある質問

中小企業診断士の登録手続きについては、多くの人が共通の疑問を持っています。

「登録しないと違法?」「会社員でも登録が必要?」「登録費用はどれくらい?」など、よくある質問をまとめました。

これらの疑問を解消し、不安なく手続きを進めましょう。

① 登録しないまま仕事をすると違法?

中小企業診断士として活動する場合、登録は必須です。

登録しないまま「中小企業診断士」と名乗ると、資格制度に違反することになります。

中小企業診断士法では「登録を受けた者のみが診断士を称することができる」と規定されています。

そのため、登録せずに名刺やプロフィールに「中小企業診断士」と記載することはNGです。

ただし、「診断士試験合格者」や「経営コンサルタント」といった肩書きなら問題ありません。

ただし、企業やクライアントからの信用を得るためには、正式登録しておくのがベストです。

国家資格としての「中小企業診断士」を名乗るには登録が必須です!

② 会社員でも登録は必要?

会社員でも「中小企業診断士」として活動する場合は、登録が必要です。

ただし、企業によっては登録不要なケースもあるため、勤務先の方針を確認しましょう。

✅ 登録が必要なケース

- 診断士の資格を活かして副業・社外活動をしたい場合

- 企業内で正式に「中小企業診断士」として業務を担当する場合

- 社内研修や社外コンサルとして活動予定がある場合

✔ 登録しなくてもよいケース

- 診断士資格を取得したが、今の業務で活用しない場合

- 資格は自己研鑽のためで、社内外で名乗る予定がない場合

社内で資格を活かす予定があるなら、登録しておくとキャリアの選択肢が広がります。

③ 登録費用はどれくらいかかる?

登録には一定の費用がかかります。主な費用は以下の通りです。

| 項目 | 費用(目安) | 支払いタイミング |

|---|---|---|

| 登録手数料 | ー | ー |

| 診断協会への入会金(東京都中小企業診断協会の場合) | 30,000円 | 入会時 |

| 年会費(東京都中小企業診断協会の場合) | 50,000円 | 登録後、年1回 |

(出所:東京都中小企業診断士協会)

登録手数料は申請時に必要ですが、診断士協会への入会は任意です。

協会に加入すると、研修・ネットワーク構築の機会が得られますが、年会費が発生するため、自身の活動スタイルに合わせて選択しましょう。

将来的に独立を考えている人や、副業での案件獲得を狙う方には、

診断士協会への入会がおすすめです!

④ 登録後にやるべきことは?

登録が完了すると、中小企業診断士として正式に活動できます。ただし、登録後にいくつかの手続きを済ませておくとスムーズです。

✅ 名刺やプロフィールを更新

- 「中小企業診断士」と正式に名乗れるようになるため、名刺・SNS・Webサイトを更新

✅ 診断士協会への入会検討

- 各地域の診断士協会に加入すると、研修・ネットワーク構築の機会が増える

✅ 副業・独立を考えているなら開業準備

- 事業登録や税務申請などを済ませておくと、スムーズに活動開始できる

登録したら終わりではなく、その後の準備もしっかり進めることで、資格を最大限に活かせます。

最近では、登録後すぐに開業する方もいるようです!

開業する場合は、そちらの手続きも必要ですね。

まとめ:診断士登録は早めに進めよう!

ここまで、中小企業診断士の登録手続きについて詳しく解説しました。

登録しないと「中小企業診断士」と名乗ることはできず、資格を活かす機会を逃してしまいます。

一方で、登録自体は3ステップで完了するシンプルな手続きです。

本章では、記事の要点を振り返り、スムーズに登録を進めるためのポイントをまとめます。

① 3ステップでスムーズに登録しよう

中小企業診断士の登録は、次の3ステップを押さえればスムーズに完了します。

| ステップ | やること | ポイント |

|---|---|---|

| STEP 1 | 必要書類を準備 | 事前にリストを作成し、記入ミスを防ぐ |

| STEP 2 | 申請手続きを行う | 最適な申請方法を選び、不備なく提出 |

| STEP 3 | 登録完了・活動開始 | 名刺やプロフィールを更新し、活用準備 |

特に重要なのは「書類の準備」です。合格証明書や実務補習修了証は取得に時間がかかることもあるため、早めに準備しましょう。

② 登録を済ませることで得られるメリット

中小企業診断士としての登録が完了すると、次のようなメリットがあります。

✅ 「中小企業診断士」と正式に名乗れる

✅ 診断士協会に加入し、ネットワークを広げられる

✅ 企業支援やコンサル活動の幅が広がる

特に、登録が完了すると診断士としての信用が高まり、独立や副業のチャンスも増えます。診断士の肩書きを活かしたいなら、早めの登録がおすすめです。

③ 迷ったら本記事のチェックリストを活用!

最後に、登録手続きをスムーズに進めるためのチェックリストを用意しました。申請前に確認し、ミスなく手続きを進めましょう。

✅ 必要書類はすべて揃っているか?

✅ 申請方法(郵送・窓口・オンライン)を選んだか?

✅ 登録手数料の支払いを済ませたか?

✅ 登録後の名刺・プロフィール更新を考えているか?

これらをチェックしながら進めれば、スムーズに登録を完了できます。

最後に

- 中小企業診断士として正式に名乗るには、試験合格後に登録手続きを完了する必要があり、未登録のまま活動すると資格制度に違反する可能性がある。

- 診断士登録は「①必要書類の準備」「②申請手続き」「③登録完了」の3ステップで進められ、事前に必要書類を揃えておくことでスムーズに進められる。

- 申請は「郵送」「窓口持参」「オンライン」の3つの方法があり、手続きの速さやミスのリスクを考慮すると、オンラインまたは窓口持参が最も確実な方法となる。

- よくある登録のミスとして、書類の記入漏れや提出先の選択ミスがあり、チェックリストを活用してミスを防ぐことで、手続きの遅延を回避できる。

- 登録を済ませると、名刺やWebサイトで「中小企業診断士」と正式に名乗れるようになり、診断士協会への加入やコンサル活動の幅を広げることが可能になる。