中小企業診断士の受験を決意した!

でも、効率的な勉強法ってどうすればいいんだろう…。

社会人は忙しくてなかなか勉強できないな…。

この記事では、中小企業診断士を取得したいと考えている読者の方に、実際に中小企業診断士試験を合格した私の実体験も含めて、勉強法をお伝えします。

仕事や家事等との両立では、効率的な勉強法が合格の鍵となります。

この記事を読むことで、自分なりの勉強スタイルがわかるようになるはずです。

この記事を読んでわかること

中小企業診断士の勉強法がわかり、自分なりの勉強スタイルを把握できます。

実際に私が合格した際の勉強法も紹介するので、是非参考にしてください!

忙しい社会人でもできる!中小企業診断士試験の効率的な勉強法とは

中小企業診断士試験を目指す社会人の多くが抱える課題。

それは、仕事や家庭の両立をしながら、効率的に学習を進める方法です。

本記事では、忙しい毎日でも結果を出せる勉強法を詳しく解説します。

この方法を実践すれば、限られた時間でも合格に一歩近づけるはずです。

ぜひ最後までお読みください!

忙しい社会人には「優先順位」が鍵!

最初にやるべきは、学習の優先順位を明確にすることです。

中小企業診断士試験は7科目ありますが、全てを完璧に網羅するのは現実的ではありません。

重要度の高い科目に時間を割き、合格に必要な最低点を目指すことが効果的です。

財務会計や企業経営理論などは、2次試験に直結するため優先すべき科目です。

一方、暗記系科目は短期間で得点を稼げるため、後半に集中的に学ぶと効率が良いでしょう。

このように、科目ごとの特性を理解し、配分を工夫することが合格への近道です。

以下は、科目の優先度を簡単にまとめた表です:

| 優先度 | 科目 | 理由 |

|---|---|---|

| 高 | 財務・会計、企業経営理論 | 2次試験でも問われる |

| 中 | 運営管理、経済学・経済政策 | 試験全体の得点バランスを保てる |

| 低 | 経営法務、情報システム | 暗記系で短期間学習が可能 |

2次試験でも問われる科目は最重要に勉強しましょう。

暗記系の科目は比較的短い時間で対策可能なので、優先順位は低いと考えます。

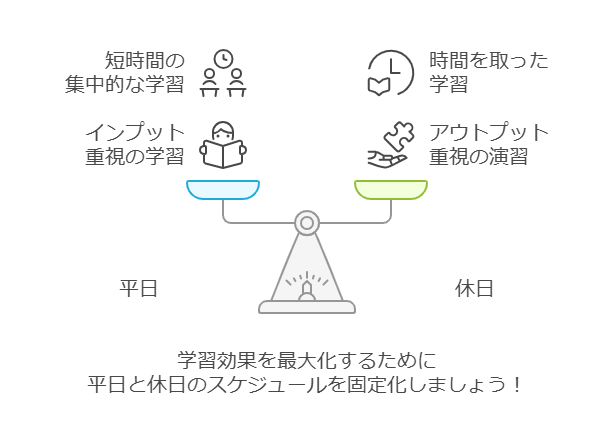

1日のスケジュールを固定化し、効率化する

効率的に学習を進めるには、1日のスケジュールを固定することが大切です。

決まった時間に決まった勉強をすることで、習慣化が進み、学習効率が向上します。

平日は短時間でも集中し、休日に多めの学習時間を確保するのがポイントです。

例えば、平日は通勤時間や寝る前の1時間を活用してインプット学習を。

休日はアウトプット重視で問題演習に取り組むと良いでしょう。

この「平日=インプット、休日=アウトプット」のサイクルが、効率よく知識を定着させます。

以下にサンプルスケジュールを示します:

| 時間帯 | 平日 (例) | 休日 (例) |

|---|---|---|

| 朝 | 通勤中に講義動画を視聴 | テキストを1章進める |

| 昼休み | 暗記系科目の復習 | 問題集で過去問演習 |

| 夜 | テキストの復習と軽い演習 | 複数科目のまとめ学習と復習 |

学習の成果を左右する「過去問の活用法」

過去問は、試験対策で最も重要なツールです。

ただ解くだけではなく、解説を読み込むことが合格に直結します。

正解・不正解にかかわらず、出題の意図を把握することが大切です。

過去問は、1回で終わらせず繰り返し取り組むことが必要です。

直近5年分の問題を少なくとも3回解くと、出題パターンが見えてきます。

また、正答率の低い問題は特に注意し、理解できるまで解説を確認しましょう。

こうした過去問演習が、本番での安定した得点を生み出します。

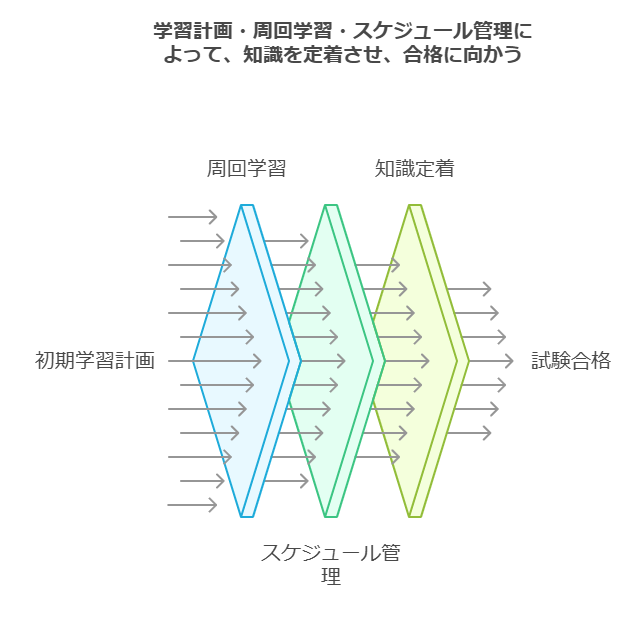

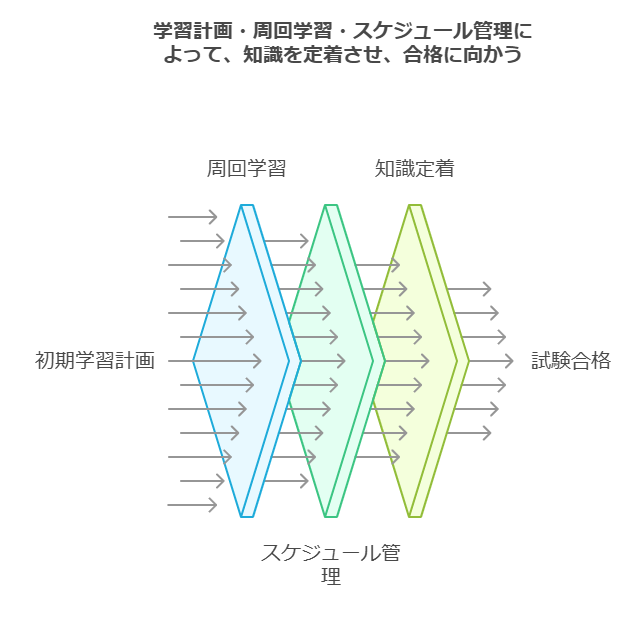

スケジュール管理が鍵!合格するための学習計画の立て方

忙しい社会人にとって、スケジュール管理は学習の成否を分ける重要なポイントです。

ただ何となく勉強を始めても、目標を達成するのは難しいでしょう。

ここでは、1日の時間を最大限活用し、効果的なスケジュールを立てる方法を具体的に解説します。

これを実践すれば、限られた時間で最大限の成果を上げられるはずです!

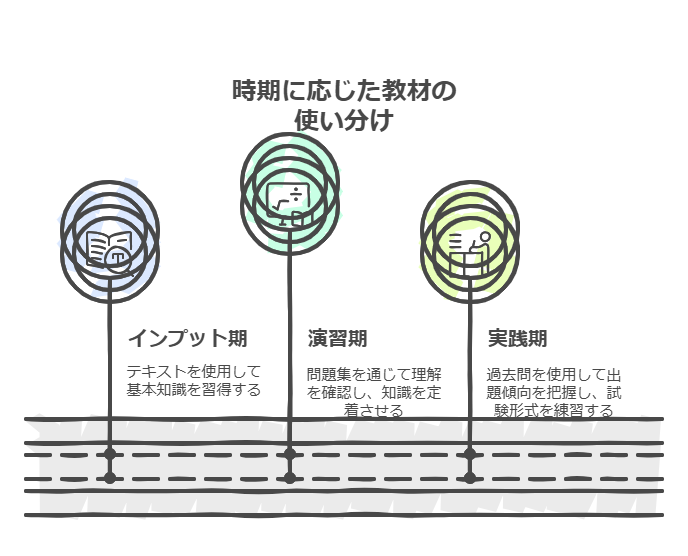

試験日から逆算した「全体計画」を立てる

まず重要なのは、試験日から逆算した全体的な学習計画を立てることです。

これにより、必要な勉強量を把握し、無理のないスケジュールを作成できます。

試験日までの残り期間を「インプット期」「アウトプット期」「直前期」の3つに分けるのがポイントです。

例えば、6か月のスケジュールでは、最初の3か月をインプット、次の2か月をアウトプット、最後の1か月を総復習に充てる形が効率的です。

この方法で計画を立てれば、全科目をバランスよく学習できます。

以下は6か月計画のサンプルです:

| 期間 | 主な学習内容 |

|---|---|

| 1〜3か月目 | テキストを中心にインプット |

| 4〜5か月目 | 過去問と問題集でアウトプット |

| 試験直前1か月 | 模擬試験と総復習 |

半年で合格を狙うパターンはなかなかないと思いますが、

受験日からの逆算が重要です!

平日と休日の「週間スケジュール」を固定化する

次に、平日と休日の週間スケジュールを固定化することが大切です。

決まったリズムで学習することで、習慣化が進み、勉強を継続しやすくなります。

平日は短時間でも集中して学習し、休日にはまとまった時間を確保して効率的に進めましょう。

例えば、平日は1日2時間、休日は1日5時間を目標にすると良いです。

この計画に基づき、1週間で合計15〜20時間の学習時間を確保できます。

事前に具体的なスケジュールを立て、無理のない範囲で実行することが成功の鍵です。

以下は平日と休日の学習サンプルです:

| 曜日 | 勉強時間 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 平日 | 2時間 | テキスト読解+問題演習 |

| 土曜日 | 5時間 | 過去問演習+間違えた箇所の復習 |

| 日曜日 | 5時間 | 模擬試験形式での問題練習 |

1日の「細かいタイムスケジュール」を設計する

さらに、1日の学習時間を具体的に細分化してスケジュールを設計します。

これにより、どの時間に何をすべきかが明確になり、時間を無駄にしません。

平日はスキマ時間を活用し、休日は長時間学習に適した集中環境を整えることがポイントです。

例えば、平日は通勤時間に講義動画を視聴し、夜はテキストの復習に充てます。

一方、休日は午前中に集中力を要する学習を行い、午後は演習や復習を中心に進めます。

このように、1日の中で学習の種類を分けることで、効率よく学べます。

以下に1日のタイムスケジュール例を示します:

| 時間帯 | 内容 |

|---|---|

| 7:00〜7:30 | 通勤中に講義動画を視聴 |

| 20:00〜21:00 | テキスト読解と要点まとめ |

| 21:00〜22:00 | 過去問演習と間違えた箇所の復習 |

自分の一日を書き出してみましょう!

具体的には、仕事や家事を除いて、自分が理想では何時間勉強できるか、を可視化することが大事です。

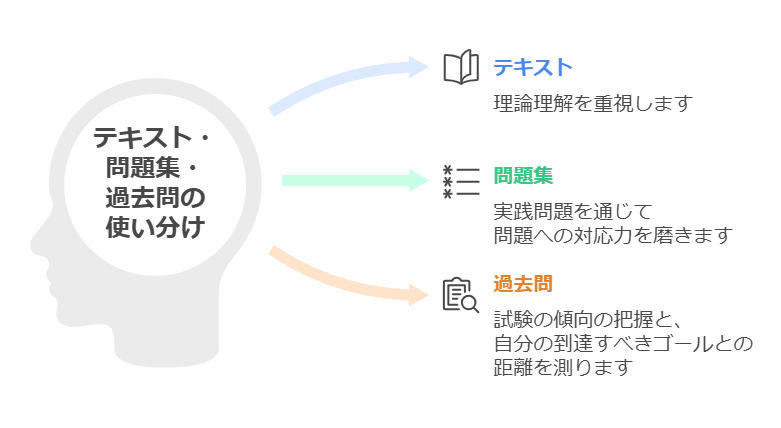

テキスト・問題集・過去問の使い分けで学習効果を最大化

中小企業診断士試験の学習では、テキスト、問題集、過去問という3つの教材を使い分けることが鍵となります。

しかし、それぞれの教材の役割を理解し、適切に活用しないと、時間ばかりかかり成果が出ません。

ここでは、これら3つの教材の使い方を具体的に解説し、効率よく学習を進める方法をお伝えします。

テキストは「インプット」と「辞書的利用」に活用

テキストは学習の出発点であり、基礎知識を習得するために使用します。

ただし、初めから全てを覚えようとするのではなく、概要を理解することを目指しましょう。

初回の学習では細かい部分にこだわらず、大まかな流れや重要なポイントを押さえることが大切です。

テキストは何度も繰り返し周回し、知識を定着させる役割も果たします。

また、問題演習中に理解できなかった箇所を調べる辞書的な使い方も効果的です。

過去問や問題集で分からない部分が出てきたら、テキストに戻って確認する習慣をつけましょう。

問題集で「知識の定着」と「演習力」を磨く

問題集は、学んだ知識を実践に応用し、定着させるためのツールです。

特に、理解系科目ではテキストで学んだ理論を実際に使えるようになることが重要です。

一問一答形式の問題集を使うことで、短時間で効果的に復習できます。

初めはテキストを見ながら解いても構いません。

重要なのは、「なぜその答えになるのか」を理解することです。

解説を読み込んで理解を深め、徐々にテキストを見ずに解けるよう練習しましょう。

また、暗記系科目では繰り返し解くことで、自然と知識が身につきます。

過去問は「出題傾向把握」と「実践力向上」に必須

過去問は、学習の仕上げとして最も重要な教材です。

試験でどのような問題が出るのかを知り、時間配分や問題形式に慣れるために使用します。

少なくとも直近5年分の過去問を繰り返し解くことが推奨されます。

過去問を解く際には、単に正解・不正解を確認するだけでなく、出題の意図や背景を理解することが重要です。

解説をしっかり読み、どのような考え方で解くべきかを学びましょう。

また、繰り返し解くことで、問題のパターンをつかむことができます。

過去問は「自分が到達すべきゴール」を示してくれます。

どのレベルまで到達できればよいかを知るには過去問を活用しましょう。

テキスト・問題集・過去問のバランスを取る

テキスト・問題集・過去問の3つの教材は、それぞれの役割を補完し合う関係にあります。

学習の初期段階ではテキストを中心に据え、中期には問題集で知識を深め、後期には過去問で実践力を磨く形が理想的です。

どれか1つに偏るのではなく、段階ごとに使い分けることで効率的な学習が可能になります。

以下は各教材の活用タイミングの目安です:

| 時期 | 主な教材 | 活用方法 |

|---|---|---|

| インプット期 | テキスト | 基本知識の習得、辞書的利用 |

| 演習期 | 問題集 | 理解の確認、知識の定着 |

| 実践期 | 過去問 | 出題傾向の把握、試験形式の練習 |

インプットとアウトプットの黄金バランス!学習ステージごとの重点ポイント

中小企業診断士試験に合格するには、インプットとアウトプットのバランスが鍵となります。

知識をただ覚えるだけではなく、実践的な演習を通じて定着させることが重要です。

このセクションでは、学習ステージごとの重点ポイントと具体的な取り組み方を解説します。

この方法を押さえることで、合格への道がより明確になるはずです。

インプット期の目標は「基礎固め」

学習の最初のステージでは、テキストや講座を使い、基礎知識を徹底的に習得することが目的です。

この段階では、細かい暗記よりも全体像を理解することを重視しましょう。

特に、財務・会計や企業経営理論といった理解系科目を中心に学ぶと効率的です。

テキストは1~2周では不十分なため、5~7周を目安に繰り返します。

その際、1周目はざっくり読み進め、2周目以降で重要なポイントを押さえるようにするとスムーズです。

このように、テキストを繰り返し学ぶことで、試験範囲の広さに圧倒されることなく基礎を固められます。

インプットは「周回」を意識しましょう。

最初から効率は求めず、数をこなすことで、身につけることに集中しましょう。

アウトプット期は「応用力の養成」がポイント

インプットで得た知識を実践に活かすのがアウトプット期です。

この段階では、問題集や過去問を活用して、解答スキルと実践力を磨きます。

重要なのは、ただ問題を解くだけでなく、間違えた問題の原因を分析し、理解を深めることです。

問題集は1冊を完璧にすることを目指し、解説を読み込みながら進めます。

また、過去問は少なくとも3回繰り返すことで、出題傾向やパターンを把握できます。

アウトプットを重ねることで、自信を持って試験に臨めるようになります。

直前期は「知識の総仕上げ」と「試験慣れ」に集中

試験直前の1か月は、これまでの学習を総復習し、得点力を高める時期です。

特に重点を置くべきは、自分の苦手分野の克服と、模擬試験形式での演習です。

本番と同じ条件で時間を測り、試験形式に慣れることで、緊張感への対策にもなります。

また、暗記系科目の復習や、過去問の見直しも効果的です。

すでに学んだ内容の確認に集中し、新しいことに手を出すのは避けましょう。

この時期に余計な負担を増やさず、効率よく知識を定着させることが、合格への近道です。

インプットとアウトプットの最適な割合とは?

インプットとアウトプットのバランスは、学習の進捗状況や試験日までの期間によって異なります。

一般的には、初期段階ではインプットが7割、アウトプットが3割の比率が理想です。

中盤以降はアウトプットを増やし、試験直前にはアウトプット8割、インプット2割に切り替えると効果的です。

以下は、時期ごとの目安となるバランスの例です:

| 時期 | インプット割合 | アウトプット割合 |

|---|---|---|

| インプット期 | 70% | 30% |

| アウトプット期 | 40% | 60% |

| 直前期 | 20% | 80% |

インプット期は正答率は気にせず、ガンガン問題を解いていきましょう!

直前期は、時間をかけて正答率を挙げていくことを意識します。

忙しい社会人の味方!スキマ時間の効果的な活用法

社会人の学習時間は限られていますが、スキマ時間を活用すれば大きな差を生み出せます。

通勤時間や昼休みなど、短い時間でも積み重ねれば合格に近づきます。

このセクションでは、スキマ時間を最大限活用するための具体的な方法を解説します。

忙しい日々の中でも効率的に学習を進めるヒントを得てください!

通勤時間を「インプット学習」に活用

通勤時間は、音声教材や講義動画を活用したインプットに最適です。

特に電車やバス移動中は、スマートフォンやタブレットを使って効率よく学習できます。

片手が空くイヤホン学習なら、満員電車でも問題ありません。

音声教材では、中小企業診断士の暗記系科目が適しています。

例えば、経営情報システムや中小企業政策など、聴きながら覚えられる内容を重点的に取り組むと効果的です。

通勤時間を「移動時間」から「学習時間」に変えることで、1日1〜2時間の時間を生み出せることがあります。

私は当時、往復で2時間かけて通勤していました。

そこで、2倍速で講座を見たりと、有効活用することで合格につながったと考えています。

昼休みは「復習」に充てる

昼休みの時間は、軽い復習にぴったりです。

テキストや一問一答形式の問題集を携帯し、短時間で取り組める内容を選びましょう。

1回10分程度の復習でも、学習した内容を思い出しやすくなります。

この時間帯は、集中力があまり高くない場合もあります。

そのため、新しい内容を覚えるよりも、過去に学習した箇所を復習するのが効果的です。

昼休みを有効活用することで、午後の仕事もスムーズに進められるようになるでしょう。

就寝前の30分で「アウトプット」を強化

寝る前の時間を使って、アウトプット学習を行うのもおすすめです。

問題集を使い、1日学んだ内容を振り返りながら解答を進めます。

特に、試験直前期にはこの時間を有効に活用することが重要です。

人間の脳は、睡眠中に記憶を整理します。

寝る前に勉強した内容は記憶に定着しやすいため、重要なポイントや苦手分野を復習するのに最適です。

寝る前の短時間を活用することで、効率よく知識を増やせます。

スキマ時間の学習におすすめのツール

スキマ時間を最大限活用するためには、便利なツールを取り入れることが重要です。

以下におすすめのツールと活用方法をまとめました:

| ツール | 活用方法 |

|---|---|

| 音声教材 | 通勤中や移動中に聴きながら学習する |

| スマホ学習アプリ | 過去問や一問一答の演習に使う |

| 電子書籍リーダー | テキストの軽い復習や要点確認に便利 |

| タスク管理アプリ | 学習計画や進捗管理を効率化 |

通信講座を活用している方は、スマホで学習を完結できる仕組みを作ることができるので、通信講座の活用も検討してみると良いでしょう。

これらのツールを日常に取り入れることで、スキマ時間を有効活用し、学習を効率化できます。

成功者に学ぶ!私の実践した勉強法と合格までの道のり

中小企業診断士試験を短期間で効率的に突破するには、成功者の勉強法を参考にするのが最善です。

ここでは、私が実際に実践した具体的な学習計画や工夫を紹介します。

この方法は、忙しい社会人にも応用できるポイントが満載です。ぜひ、自分の学習スタイルに取り入れてみてください。

独学と通信講座の組み合わせが鍵

私は、独学と通信講座を組み合わせて効率よく学習しました。

通信講座では、プロの講義を倍速で視聴し、短期間でインプットを完了。

一方、独学では問題集や過去問を繰り返し解き、知識を定着させました。

通信講座を使うことで、最新の試験傾向や難解なポイントを効率よく理解できます。

また、独学の時間を確保することで、実践的な力を磨けます。

この両立は、時間のない社会人でも無理なく取り組める方法です。

どうしても社会人は時間が限られます。なので、最大の時間効率を出すために、複数の勉強方法を併用することもおすすめです!

周回学習で「覚える」より「慣れる」

私が実践した勉強法のポイントは、何度も学習内容を周回することです。

1回や2回で覚えようとせず、5〜7周を目標にテキストや問題集を繰り返しました。

これにより、自然と知識が定着し、応用力も向上しました。

周回する際には、スケジュール管理が重要です。

1週間単位で計画を立て、1ヶ月の学習時間を算出。

その上で、各科目に割り当てる時間を決めることで、効率的に学習を進めました。

この方法は、試験範囲が広い中小企業診断士試験で特に効果的です。

スケジュール管理で短期間合格を実現

私は、1日の勉強可能時間を算出し、それをもとに1週間・1ヶ月の計画を立てました。

例えば、平日は3時間、休日は5時間といった形で学習時間を固定化。

この計画をベースに、試験日までの総勉強時間を割り出しました。

さらに、テキスト・問題集・過去問の配分を細かくブレイクダウンしました。

例えば、テキストに40%、問題集に30%、過去問に30%といった割合を設定。各科目ごとの時間を調整しながら、全体の進捗を常に把握しました。

この緻密なスケジュール管理が、短期間での合格につながりました。

1週間レベル/1日レベルまで勉強計画をブレイクダウンしましょう。

そして、1週間ごとに振り返りを設けることで、計画が維持できます。

私の学習法の3つのポイント

ブログ著者の勉強法を取り入れる際の重要なポイントを以下にまとめます:

- 通信講座で効率的にインプットを完了する

- 講義動画を倍速で視聴し、時間を短縮。

- 周回学習で知識を定着させる

- 1回で覚えようとせず、繰り返し学ぶことで理解を深める。

- 緻密なスケジュール管理で進捗を把握する

- 学習時間を割り出し、各科目に適切に時間を配分。

よくある質問に答える!中小企業診断士の勉強法Q&A

中小企業診断士試験の学習を進める中で、多くの受験生が抱える疑問や悩み。

ここでは、よくある質問をピックアップし、具体的かつ実践的な回答をお届けします。

このセクションを参考にすることで、自分に合った勉強法が見つかるはずです。

合格に必要な勉強時間は、一般的に約1,000時間と言われています。

社会人の場合、1日平均2〜3時間の学習時間を確保し、1年から1年半を目安に計画を立てると良いでしょう。

ただし、学習の質を高めることで、短期間でも合格を目指せます。

学習計画が続かない場合は、以下の対策を試してみてください:

・小さな目標を設定する 1週間で1科目を1章終わらせるなど、達成しやすい目標を立てましょう。

・進捗を記録する 学習時間や内容を記録し、目に見える形で達成感を得ることが大切です。

・環境を整える 集中できる時間帯や場所を見つけ、勉強の習慣化を目指しましょう。

・休憩を適切に取る 疲れたときは無理せず休むことも重要です。

2次試験の対策は、1次試験の学習と並行して進めるのが理想的です。

特に、企業経営理論や財務・会計は2次試験に直結するため、早い段階から2次試験を意識した学習を心がけましょう。

まとめ:効率的な勉強法で中小企業診断士試験に最短合格を目指そう

中小企業診断士試験に合格するためには、効率的な勉強法を実践することが欠かせません。

これまでの記事で紹介した方法やポイントを振り返り、改めて重要な内容をまとめます。

このまとめを参考に、最短で合格を目指す計画を立ててみてください。

効率的な勉強法の鍵は「スケジュール管理」

試験合格には、学習計画の立案と進捗管理が重要です。

まず、試験日から逆算してインプット期、アウトプット期、直前期に分けた全体計画を作成しましょう。

その後、1日や1週間のスケジュールを具体的に決めることで、勉強を習慣化できます。

特に、平日と休日の学習時間を固定化し、テキスト・問題集・過去問をバランスよく活用することがポイントです。

スケジュールを管理することで、忙しい社会人でも無理なく合格に近づけます。

何と言っても勉強計画とその維持が重要です。

早めに勉強法を確立することが、合格への近道になります。

テキスト・問題集・過去問の使い分けが合格の決め手

学習の初期段階では、テキストを使って基礎を固めましょう。

その後、問題集で知識の定着を図り、アウトプットの時期には過去問を繰り返し解いて出題傾向を把握します。

これらの教材を適切なタイミングで使い分けることで、効率的に学習を進めることができます。

また、過去問を最低でも3回は繰り返すことで、実践力が身につき、本番での得点力が向上します。

インプットとアウトプットのバランスを取る

合格のためには、インプットとアウトプットのバランスを意識することが重要です。

学習初期ではインプットを中心に進め、中盤以降はアウトプットを増やしていきます。

直前期には模擬試験や問題演習を中心に、実践的な準備を行いましょう。

特に、暗記系科目はインプットに時間をかけすぎず、繰り返し演習することで効率よく得点できます。

この黄金バランスを守ることで、無駄のない学習が可能になります。

成功するための3つのポイント

最後に、試験合格のために押さえておきたい重要なポイントを3つ挙げます:

- 計画的なスケジュールを立てる

- 全体の計画から1日ごとの学習内容まで細かく設計。

- 教材を徹底的に活用する

- テキスト、問題集、過去問を周回し、知識を深める。

- スキマ時間を有効活用する

- 通勤時間や昼休みを学習に充て、効率を最大化。

忙しい社会人でも合格できる!

中小企業診断士試験は範囲が広く、難易度が高い試験ですが、効率的な勉強法を実践することで合格は十分可能です。

限られた時間を有効に活用し、自分に合った学習方法を見つけることで、最短での合格を目指しましょう。

- 中小企業診断士試験合格には、試験日から逆算してインプット・アウトプット・直前期に分けた学習計画を立て、スケジュール管理を徹底することが重要です。

- テキストで基礎を固めた後、問題集で知識を定着させ、過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や問題形式に慣れることが効果的です。

- インプットとアウトプットのバランスを取り、学習初期はインプット中心、学習後期はアウトプットを重視した実践的な準備を進めましょう。

- 通勤時間や昼休みなどのスキマ時間を活用し、音声教材やスマホアプリを使って暗記や復習を進めることで、時間を有効に使えます。

- 成功例に学び、周回学習や通信講座の活用、目標を細分化した計画作りで、忙しい社会人でも短期間で効率よく合格を目指しましょう。