【はじめに】独学でも中小企業診断士試験に合格できるのか?

中小企業診断士試験は、ビジネスパーソンが挑戦しやすい国家資格として人気が高い反面、出題範囲が広く学習量が膨大なことで知られています。

独学でも合格できるのかと不安に思う方は多いでしょう。

しかし、独学合格者は数多く、共通点として「効率の良い学習法」の徹底があります。

この記事では、そんな効率的な学習法や体験談を詳しく紹介します。

中小企業診断士 独学合格は可能:正しい学習法と計画があれば目指せる

正しい学習法と計画で、独学でも中小企業診断士試験に合格することは十分可能です。

試験範囲は広大ですが、内容は定型化されており、過去問も一定のパターンがあります。

そのため、適切な教材選びや効果的な時間管理を行えば、通信講座を受講しつつ独学のメリットを組み合わせることで合格に近づけます。

例えば、独学合格者の多くは、限られた勉強時間の中で「過去問演習の反復」「通信講座などでの基礎固め」を効率的に組み合わせています。

独学でも不足しがちな理解度や情報量を補い、短期間合格を成し遂げる人は多くいます。

私は、通信講座と独学のハイブリッドで合格することができました。

私の経験から、独学でも十分合格を狙えると考えています!

独学で合格する人が陥りがちな失敗:自己流だけに頼る

ただし、完全に自己流の独学にこだわると、取りこぼしや誤った勉強方法に陥ります。

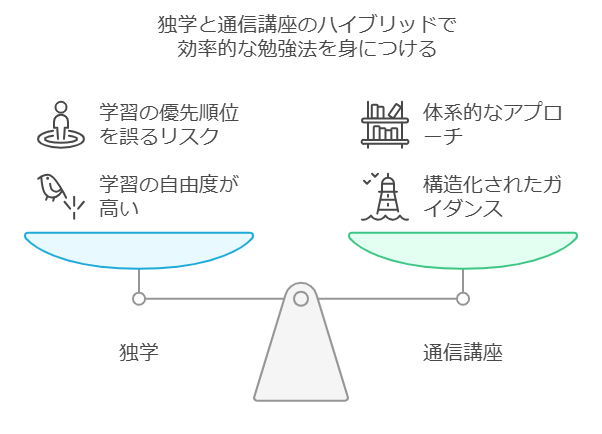

独学は自由度が高い反面、学習の優先度を見誤るリスクがあります。

出題頻度の高い分野の軽視や、苦手分野に時間を割きすぎるからです。

実際には、独学だけではどうしても理解が追いつかず、通信講座のテキストや講義動画を取り入れたことでスピードと正確性が向上します。

正しい学習バランスを保つには、信頼できる講座や書籍を参考にすることが大切です。

中小企業診断士試験に短期合格を実現する鍵:自分に合った学習スタイルの確立

短期合格には、生活リズムと得意・苦手科目に合わせた学習スタイルの確立が重要です。

人によって集中できる時間帯や学習効率の高いメディアが異なります。

忙しい社会人であれば、移動中などのスキマ時間を活用できるかが合否を左右します。

例えば、著者が実践した「講義の2倍速視聴」「7回以上の反復」「アプリを使った問題演習」といった工夫は、限られた時間を最大限に活かす代表的な手法です。

あくまで参考にしながら、自分なりの学習ペースに落とし込んでください。

自分にあった勉強法はどうしたら見つかるかな?

まずは、おすすめされている勉強法を試してみることから始めてみよう!

1-2週間続けてみると、自分にあうかは自然とわかってくるよ。

中小企業診断士に短期間で合格するために必要な勉強時間とスケジュール感

中小企業診断士試験は、1次試験と2次試験に分かれ、それぞれに対策が求められます。

ちなみに、一般的には1次試験に800〜1000時間ほどの学習が必要と言われ、社会人が限られた時間で合格を目指すには効率の良い勉強計画が不可欠です。

中小企業診断士の資格取得に必要な勉強時間は、約800~1,000時間です。

毎日2時間程度の勉強時間を確保できたとしても、1年の準備期間が必要です。

幅広いジャンルの知識が求められる中小企業診断士は、短期間で知識を暗記する方法では対応できません。

多角的な視点を養うために、コツコツと計画的に知識を積み上げていくようにしましょう。

ここからは、短期合格に向けて押さえておきたい学習時間とスケジュールの立て方について詳しく見ていきます。

– TAC「中小企業診断士は独学でも合格可能?難易度や必要な勉強時間を徹底解説」

1次試験を意識した学習時間の目安:800〜1000時間

1次試験の合格を狙うには、最低でも800〜1000時間程度の学習が必要です。

なぜなら、科目数が多く、企業経営理論や財務会計など、2次試験でも重要となる範囲が凝縮されているためです

また、苦手科目の克服には特に時間を要します。

実際に、資格スクールや通信講座などが提示している合格者の平均学習時間を参考にすると、多くの受験生が上記の時間を確保していることが分かっています。

十分な学習時間を確保しつつ、いかに効率的に学ぶかが短期合格のカギです。

中小企業診断士 2次試験に向けた並行学習:論理構成と事例分析

2次試験対策は、1次試験をベースに、早い段階から並行して練習すると安心です。

2次試験は筆記形式であり、単なる暗記ではなく応用力と論理的思考力が試されます。

1次試験とまったく違う内容を後から取り入れるより、早めに慣れるほうが効率的です。

例えば、合格者の中には、1次試験と2次試験を別々に考えず、序盤から過去問やケーススタディを繰り返し、回答プロセスの練習を行っている人が多くいます。

この習慣が短期合格を後押しします。

私は、1次試験後に2次試験対策を始めました。

問題形式への慣れが大変だったので、理想は早めに取り掛かっておくことですね。

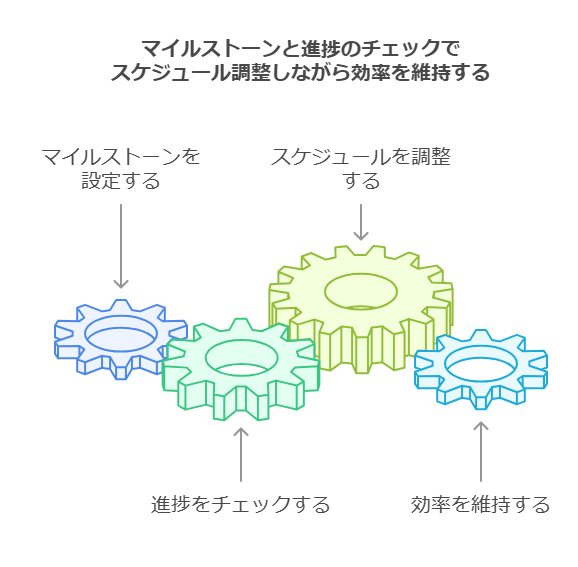

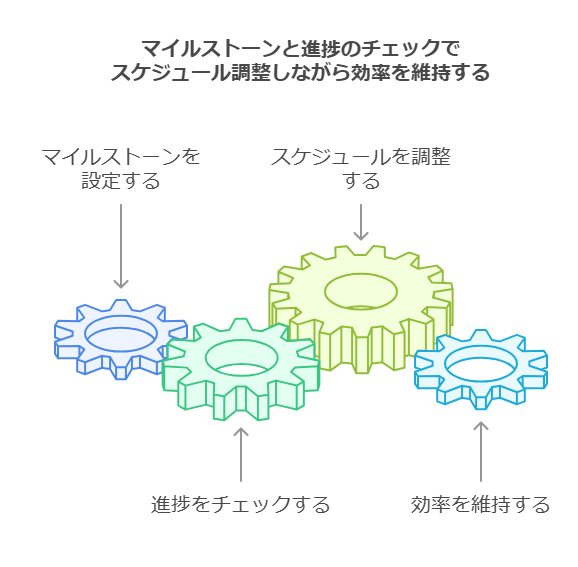

目標とマイルストーンの設定:計画倒れを防ぐ

学習計画を守るためには、マイルストーンを設定し、達成度のチェックが必須です。

つまり、「1日何時間」「この月までにどこを終わらせる」という具体的な目標がないと、学習進捗が遅れた際に軌道修正が困難になります。

月ごとや科目ごとの小目標を設定し、達成状況からスケジュールを変更しましょう。

このように、計画倒れを防ぐ仕組みが学習効率を維持するうえで重要です。

重要なポイントは、「測れる」目標にすることです。

勉強時間やページ数などを1ヶ月単位で目標設定することで、

進捗確認と振り返りが容易になります。

【体験記】実際に取り組んだ著者の勉強法を大公開

ここからは、実際に短期間で中小企業診断士試験に合格した著者が、どのような学習スタイルを実践したのかを紹介します。

「通信講座を2倍速で視聴し、7回以上の反復視聴」「問題集も7回繰り返す」など、普通では考えにくい徹底した方法です。

しかし、地道な努力と工夫があったからこそ、短期合格を勝ち取ることができました。

著者が実践した通信講座を活用した独学でのハイブリッド勉強法

- 通信講座を2倍速で視聴:圧倒的なインプット効率

- スキマ時間フル活用:通勤・休憩・寝る前を逃さない

- 7回以上の反復学習:インプットとアウトプットを徹底

通信講座を2倍速で視聴:圧倒的なインプット効率

2倍速視聴は、膨大な講義内容を短時間でインプットする非常に効果的な方法です。

通常だと時間がかかる講義も、2倍速でスキマ時間でもスムーズに視聴できます。

特に慣れた講師の話し方や理解がある部分は2倍速でも聞き取れ、疑問点だけメモして後から復習すればよいからです。

具体的には、著者は2倍速視聴を徹底し、全講義を7回以上聴き直すことで、短期間のうちに主要科目の基礎を固めることができました。

視聴回数を重ねるごとに理解の度合いが深まり、復習時間の節約にもつながります。

当時、通勤時間は往復2時間。実質約4時間分の講義を1日の通勤時間だけで、学習できていました。

これを続けると1ヶ月で講座を何周もできますよね!

スキマ時間フル活用:通勤・休憩・寝る前を逃さない

仕事や日常生活と両立しながら合格するためには、通勤中や休憩時間などの短い時間を積み重ねることが重要です。

1回数分から数十分でも、問題集やアプリの演習をすれば学習効果を高められます。

トータルするとかなりの学習量になり、まとまった時間が取りにくい社会人でも効率よく学習を進められます。

例えば、著者は通勤電車内での講義視聴、昼休みに短い問題演習、就寝前に振り返り動画を見るなど、徹底的にスキマ時間を活用しました。

毎日コンスタントに勉強を続けられた結果、学習ペースを落とさずに継続できました。

スキマ時間ってよく聞くけど、実際そんなにスキマ時間ってあるかな…?

1日の生活を見直してみるとたくさんのスキマ時間に気づくよ。

例えば、歯磨き中、エレベーターを待つ時間、信号の待ち時間などなど。

これだけでも、1日に15分でも30分でも積み上げると大きな勉強時間になるよね。

7回以上の反復学習:インプットとアウトプットを徹底

同じ教材・問題集を7回以上繰り返すことで、知識が定着しやすくなり、試験本番での応用力が身につきます。

1〜2回では、どうしても記憶が曖昧だったり、問題のパターンがわかりません。

しかし反復により、苦手分野の再確認や理解不足の解消を繰り返し、精度が上がります。

例えば、著者は通信講座の動画と問題集を繰り返すことで、序盤で曖昧だった論点を後半で確実に理解し、本番の試験でも落ち着いて対応できました。

徹底したアウトプットと復習が、短期合格を支えました。

数はあくまでも目安で考えましょう!

自分が、1冊の参考書を完璧にするのに必要な回数を周回することが重要です。

参考書は”広く”、ではなく、”深く”、を優先しましょう。

仕事と両立しながらモチベーションを維持するコツ

長期間にわたる学習では、モチベーションの維持が大きな課題です。

特に社会人の場合、仕事や家庭の用事など、学習以外の優先事項が多く存在します。

忙しいなかでも学習を続けるための方法と、気持ちを切らさない工夫を紹介します。

モチベーションを維持するコツ

- 目標を具体化:いつまでに、どの科目をどの程度仕上げるか

- 仲間との情報共有:SNSやオンラインコミュニティを活用

- メリハリ学習:オン・オフの区別をはっきり

目標を具体化:いつまでに、どの科目をどの程度仕上げるか

「いつまでに、どの科目を、どこまで仕上げるか」という具体的な目標を定めることで、やる気を維持しやすくなります。

曖昧な目標設定は、学習の優先度や、勉強意欲の低下に繋がります。

反対に、「企業経営理論を今月末までに7割完成させる」など目標を明確化すれば、達成に向けた行動を起こしやすくなります。

モチベーションが落ちがちな人ほど、学習計画を視覚化し、小目標をクリアするごとに達成感を得る手法を取り入れることが大事です。

つまり、学習が単なる“作業”ではなく、“クリアすべきミッション”に変わります。

目標は、試験日から逆算した目標にすることが大事です。

例えば、試験1ヶ月前に過去問に着手するなら、それまでに全教科を終わらせる。このように、逆算したスケジュールと目標を立てて、クリアしていきます。

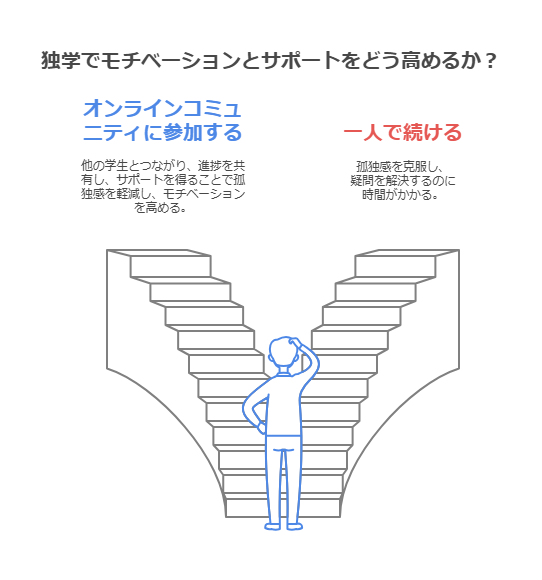

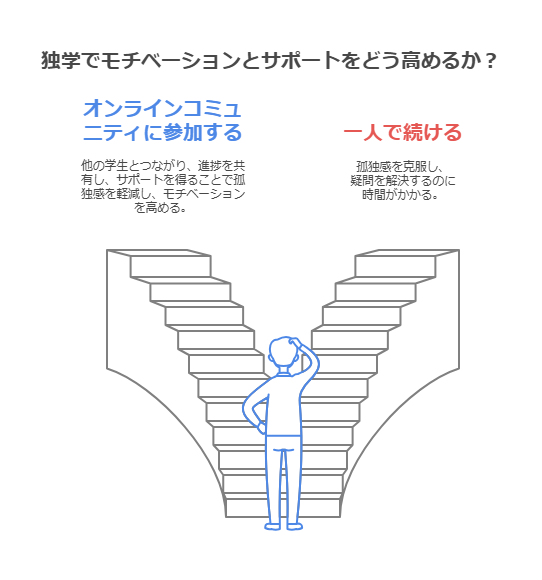

仲間との情報共有:SNSやオンラインコミュニティを活用

同じ目標を持つ仲間と学習進捗や悩みを共有すると、モチベーションが高まります。

独学だとどうしても孤独感が強く、疑問点の解消にも時間がかかります。

一方で、オンライン上での勉強記録の共有や、情報交換ができる場を持つことは、悩みを相談し合いながらモチベーションを保つことに繋がります。

多くの資格受験者向けコミュニティやSNSグループがあり、そこで質問や学習報告をすることで「自分だけが大変なわけじゃない」と感じられます。

著者もSNSで他の受験生と進捗を確認し合うことで長期学習の不安を軽減しました。

SNSでの情報共有は長居は厳禁だけど、

貴重な情報源にもなるからうまく付き合っていくといいよね。

メリハリ学習:オン・オフの区別をはっきり

仕事や学習ばかりでは疲れてしまうので、休む時はしっかり休むメリハリが必要です。

なぜなら、人間の集中力には限界があり、ただ長時間勉強を続けても効率が下がり、モチベーションを損なう。

リラックスする時間を設けることが頭をリフレッシュさせ、学習効率が高まります。

著者は週末に家族との時間や趣味の時間を大切にしつつ、その分、平日のスキマ時間をフル活用するスタイルを確立しました。

オン・オフの切り替えを明確にすることで、学習意欲を長期にわたり保てます。

最低でも、日曜日の午後は、自分の趣味の時間にするようにしていました。

長期間の学習になるので、長く続けられるペースでやっていきましょう。

通信講座×独学のハイブリッドで効率アップする理由

独学と通信講座、どちらを選ぶべきか迷う人は多いでしょう。

私は両者のいいとこ取りをする「ハイブリッド学習」が、時間のない社会人にとって最も効率的な方法と考えています。

メリットを組み合わせることで、短期間合格に向けた強力な学習環境を築けるのです。

通信講座で得られる体系的知識:効率的なインプット

通信講座は、合格に必要なポイントを体系立てて示してくれるため、インプット作業の効率が飛躍的に向上します。

なぜなら、講義動画やテキストに沿って学習すれば、独学で発生しがちな「勉強範囲の抜け漏れ」や「優先度の誤り」を大幅に減らせるからです。

著者が利用した通信講座でも、2倍速視聴による効率的な学習が可能であり、必要とされる知識を余すことなく習得できました。

その後、独学での過去問演習につなげることで知識を自分のものにできたのです。

独学で陥りがちな「全体像がわからない」という悩みには通信講座が有用です。

その他に、参考書だとわかりづらい内容も通信講座だとわかりやすかったりします。

独学の自由度:自分のペースや得意科目を活かす

独学の強みは、理解度やスケジュールに合わせて柔軟に学習計画を変えられる点です。

理由は、通信講座だけに頼ると、カリキュラムに合わせる必要があり、得意な分野を短縮したり苦手分野に時間をかけたりする調整が難しい場合があるからです。

しかし独学では、気分や学習進捗に応じて教材を選び、必要な個所を深掘りできます。

例えば、著者は通信講座の講義を中心にしつつ、独学で財務会計の過去問を重点的に繰り返し、苦手意識を払拭しました。

「通信講座×独学」の組み合わせで補完し合うことで、学習の無駄を減らしたのです。

あくまで重要なのは、自分の作った勉強計画。

通信講座は、自分の勉強の補助役として活用することが重要です。

カリキュラムや進度は、自分の計画通りに進めましょう。

質問サポートと自己流アレンジの両立:最強の組み合わせ

通信講座の質問サポートを活用しつつ、独学ならではの自由なアレンジを行うことで、合格への最短ルートを作ることができます。

疑問点をすぐに解消できる環境があると、理解不足で勉強が滞るリスクが減ります。

独学での効率的な反復やスキマ時間学習が加われば、学習効率が飛躍的に上がります。

具体的には、「通信講座を受けながら独学も並行する」合格者は多く、ネット上の合格体験談でも多数報告があります。

例えば、著者の場合も、疑問が生じた際は通信講座のサポートを活用し、普段は自分のペースで学習するハイブリッド方式で成功を収めました。

質問する相手がいると、とても心強いものです。

SNSでは正否が怪しかったりするので、講師に聞ける環境がベターですね。

【まとめ】短期間合格を目指すなら“やり方”を真似して継続しよう

最後に、これまで紹介した学習法や体験談を整理します。

もちろん、中小企業診断士試験は、一筋縄では合格できない試験ですが、実際に独学やハイブリッド方式で結果を出した人は少なくありません。

大切なのは、「正しいやり方を継続すること」です。

ここでは、総括として大事なポイントをお伝えします。

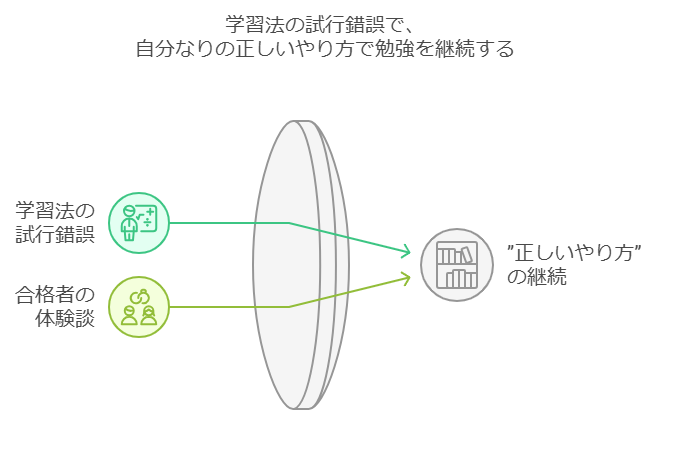

最適な学習法のヒント:他人の成功体験を積極的に取り入れる

独学合格者や短期合格者の体験談から得られるヒントを、自分の学習計画に積極的に取り入れることが重要です。

自分だけのやり方に固執すると、効率が悪い可能性が高いです。

一方、実際に合格した人の経験を真似すれば、成功確率を高められます。

例えば、著者が行った「通信講座を2倍速視聴で7回以上」「スキマ時間の徹底活用」「問題集反復」などは、他の合格者の成功体験とも重なる部分が多くあります。

これらは、すでに効果が証明された学習法とも言えます。

「学ぶ」は「真似る」です。

まずは、効率的なやり方を取り入れてみる。その後に自分なりに進化させていくことが近道です。

継続こそが合格への最短ルート:習慣化の工夫を惜しまない

短期間でも継続が難しくなることがありますが、習慣化の仕組みを作り上げることが合格への最短ルートです。

短期間であっても学習量は膨大です。

継続のコツとして、「毎日同じ時間帯に学習する」「スケジュール表を見える化する」などの習慣化が欠かせません。

著者は通勤時間や休憩時間など、必ず決まったタイミングで講座や問題演習に取り組むルールを徹底しました。

この習慣こそが、忙しい日々でも学習を投げ出さずにやり切れる秘訣となっています。

大事なのはマイルールだね。

ぼくも、「勉強したらお菓子を食べて良い」ことにするよ!

【6-3】合格後のビジョンを明確に:短期集中を後押しするモチベーション

「合格後にどう活かすのか」というビジョンを明確に持つことが、短期合格を実現するための強力なモチベーションになります。

ただ「資格を取得する」だけではなく、その先にあるキャリアアップや独立支援など、具体的な目標があるほど学習への意欲が高まります。

合格者の中には、「試験に合格したら転職に活かす」「経営コンサルとして独立する」などの具体的なゴールを設定して、学習の手を緩めずに走り続けた例が数多くあります。

著者も合格後をイメージして学習に没頭し、最終的に短期間での合格を達成しました。

本記事のポイントをもう一度振り返ると、

- 効率的なインプットとして、通信講座を2倍速で視聴し、短期集中で学ぶ

- 徹底的なアウトプットとして、問題集や過去問を7回以上反復

- スキマ時間を最大活用し、独学ならではの自由度を活かす

- モチベーション維持の工夫を欠かさず、学習を継続する仕組みを整える

これらを実践すれば、独学やハイブリッド学習でも十分に短期合格が狙えます。

多忙な社会人ほど、時間の使い方と学習の質が合否を左右します。

ぜひ本記事の情報を参考にしながら、自分の生活スタイルに合った“やり方”を見つけて、合格へ一歩ずつ近づいてください。

よくある質問

繰り返し学習は、毎回同じ手順にならないよう変化を加えましょう。

例えば問題を解く順番を変えたり、学習記録を見返すと、新鮮な気持ちを保ちやすいです。

まずは試行錯誤を重ね、集中しやすい時間帯や学習方法を探すことです。

人によっては早朝学習が適している場合もあれば、夜の落ち着いた時間にじっくり取り組むほうが捗ることもあります。

最初に高すぎる目標を設定している可能性があります。

一度に多くを詰め込もうとせず、小さな目標を設けて少しずつ達成感を積み重ねましょう。

また、予備日の設定も定期的に行うと計画倒れを防ぎやすくなります。

アプリ学習は、限られた時間を効率よく使える点で大いに役立ちます。

問題演習の進捗管理や解説表示を通じて理解を深める仕組みがあるものも多いので、忙しい社会人にとっては心強いサポートとなるでしょう。

一日の中で「ここだけは絶対に学習に充てる」という時間帯を決めることが大事です。

タイミングを固定化することで、予定が変わっても学習ペースを維持しやすくなり、過度なストレスも軽減されるはずです。

まとめ

- 独学による学習でも合格は十分に狙えるものの、試験範囲の広さを考慮して計画的な時間配分と通信講座の積極活用を組み合わせることで、短期合格への道がより明確になり、実践に踏み切るハードルも大きく下がります。

- 通信講座の動画を倍速視聴し、問題集を繰り返し解く学習法では、理解度が浅い部分を何度も補強できるため、短期間でも確実に知識を定着させる高い学習効率が大いに期待でき、社会人の限られた時間を有効活用できます。

- 資格取得を目指す社会人には、アプリを活用した問題演習や過去問対策が場所を選ばず即座に学習へ取りかかれる利点が大きく、通勤時間や休憩中などの細切れ時間に反復練習を積み重ねることで着実に得点力を高められます。

- 長期にわたる試験勉強では、学習リズムを固定化しながら週末や休息日を確保し、仲間との情報共有や達成度の可視化を行うことでモチベーションを維持し、計画倒れを防ぐことができ、結果的に学習ペースを最後まで安定させられます。

- 合格後のキャリアを明確に描いておくと、学習中に感じる苦労や迷いを乗り越えやすくなり、資格取得の目的意識が高まることで短期間合格への推進力が生まれ、自分に合った最終目標へとスムーズに到達できるはずです。