中小企業診断士の一次試験に合格できたけど、二次試験はどんな試験なのかな…?

二次試験を見据えて今のうちに勉強しておくべきことはないかな?

合格者の勉強法を知りたい!

このような疑問を持つ方へ、実際に中小企業診断士の二次試験に合格した私が、実体験を含めお伝えします。

この記事を読んでわかること

中小企業診断士の二次試験の内容がわかり、実際の合格者の勉強法がわかります。

中小企業診断士の二次試験は難しく、不合格となってしまう人が多くいます。

特に、二次試験は2度不合格になってしまうと、もう一度一次試験から受け直す必要があり、とても負担の大きな試験になっています。

だからこそ、実際の合格者の勉強法を知り、自分なりの戦略を立てることが重要です。

私は中小企業診断士の二次試験を、独学で合格することができました。

一次試験合格後からでもできる対策方法をお伝えします!

得点公開!実際の私の点数を開示!

実際に私が中小企業診断士の二次試験を受けた結果は以下でした。

| 事例Ⅰ | 事例Ⅱ | 事例Ⅲ | 事例Ⅳ | 合計 |

| 48 | 81 | 74 | 62 | 265/400(66%) |

事例Ⅰについては、少し低めでしたが、全体的に合格水準を上回る得点となりました。

私は一次試験合格後に、対策を始めたので、時間は少なく、独学で進めましたが、余裕を持って合格することができました。

この勉強法を皆さんにお伝えできればと考えています!

私の得点は決して、”高得点”とは言えませんが、短期間で目指す水準としては十分です。

この記事を読んで、”合格できる”勉強法をお伝えします!

中小企業診断士 二次試験とは?概要と特徴

中小企業診断士の二次試験は、一次試験を突破した受験者が直面する最終ステージです。

例えば、限られた時間内で問題文を的確に読み解き、企業の課題に対する実践的な解答を導く必要があります。

この試験は、多くの受験者にとって大きな挑戦ですが、その分達成感も格別です。

ここでは、その概要と特徴を詳しく解説し、試験対策をスムーズにスタートするための基本事項をお伝えします。

二次試験の試験内容とは?

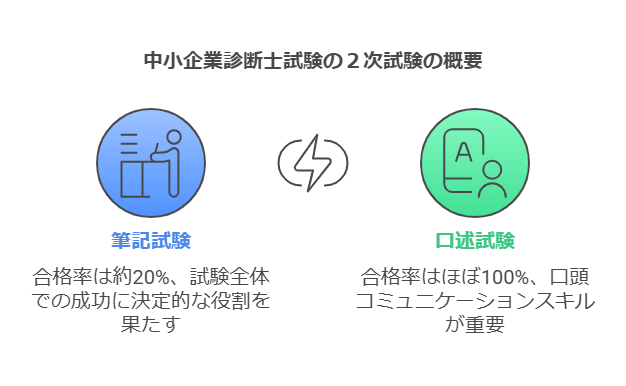

中小企業診断士の二次試験は、筆記試験と口述試験の2段階で構成されています。

特に筆記試験は、合否を大きく左右する重要なステップです。

筆記試験では、80分×4科目(事例I〜IV)の試験が課され、出題される問題に対し、自分の意見を論理的に記述する力が求められます。

一方、口述試験は筆記試験合格者のみが受験でき、10分程度の面接形式で行われます。

筆記試験の内容について問われるため、十分に復習しておくことがポイントです。

一般社団法人 中小企業診断協会が公開する合格率を見ると、筆記試験が約20%と厳しい一方で、口述試験はほぼ全員が合格します。

そのため、筆記試験が二次試験の最大の関門と言えます。

中小企業診断士 二次試験で問われる4つの事例とは?

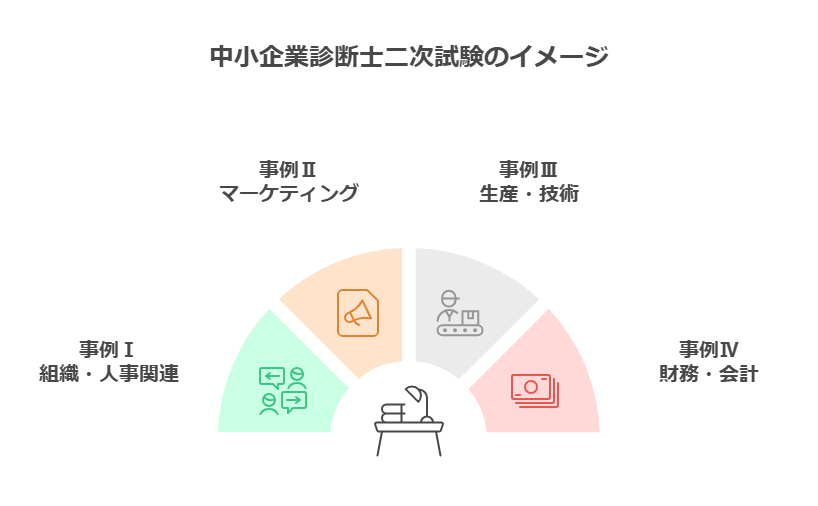

二次試験の筆記試験では、「事例I〜IV」の4つのテーマが出題されます。

それぞれ異なる企業課題がテーマとなり、多様な知識と分析力が求められます。

中小企業診断士の二次試験で問われる4つの事例

- 事例I:組織・人事関連の課題

- 事例II:マーケティング・流通に関する課題

- 事例III:生産・技術に関する課題

- 事例IV:財務・会計に関する課題

問題文には企業の概要が詳細に記載され、それに基づいて分析や提案を行います。

特に事例IVでは計算問題も含まれるため、他の事例とは異なる対策が必要です。

この幅広いテーマに対応するための学習が合格への鍵となります。

口述試験で問われる内容とは?

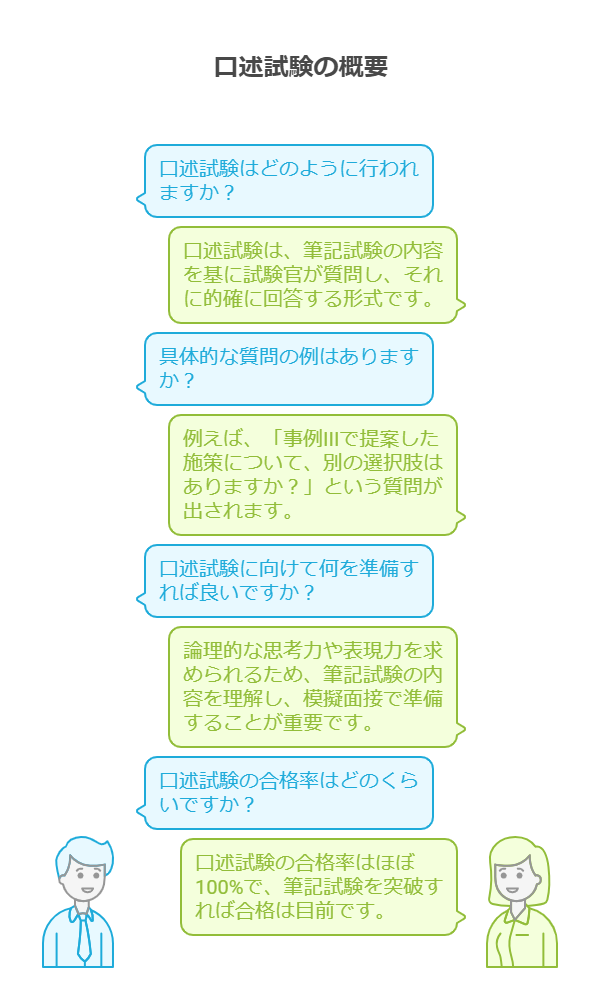

口述試験は、筆記試験で扱われた内容を基に試験官が質問を行い、それに対して的確に回答する形式で行われます。

例えば、「事例IIIで提案した施策について、別の選択肢はありますか?」といった具体的な質問が出されます。

この試験では、論理的な思考力や表現力が求められるため、筆記試験の内容をしっかり理解し、模擬面接などで準備を重ねておくことが重要です。

なお、口述試験の合格率はほぼ100%であり、筆記試験を突破すれば合格は目前と言えるでしょう。

中小企業診断士の二次試験は、その内容から「応用力の試験」と言われます。

筆記試験と口述試験、それぞれの特徴をしっかり押さえて対策を進めましょう!

ちなみにこちらでは、中小企業診断士試験全体の勉強時間を解説しています。合わせてお読みください!

二次試験合格者の勉強法とは?成功する人の共通点

二次試験の合格を目指す多くの人が感じるのは、「自分の勉強法が正しいのか不安」という気持ちです。

しかし、実際に合格した人たちの勉強法には、いくつか共通する特徴があります。

このセクションでは、合格者が実践した具体的な勉強法を紹介し、成功するためのヒントをお届けします。

効率的な学習には、実際の合格者の勉強法を真似し、自分のものとすることが重要です。

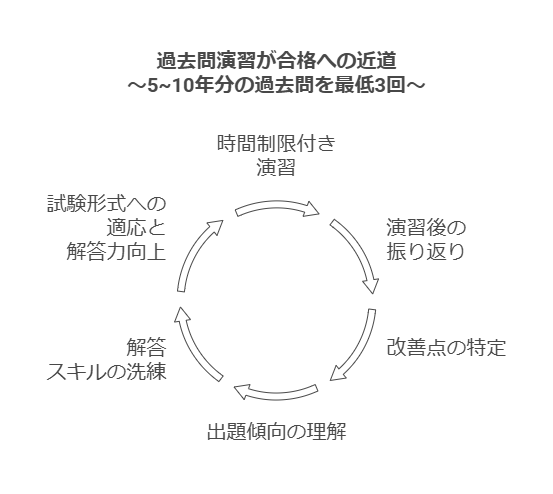

過去問演習が合格への近道

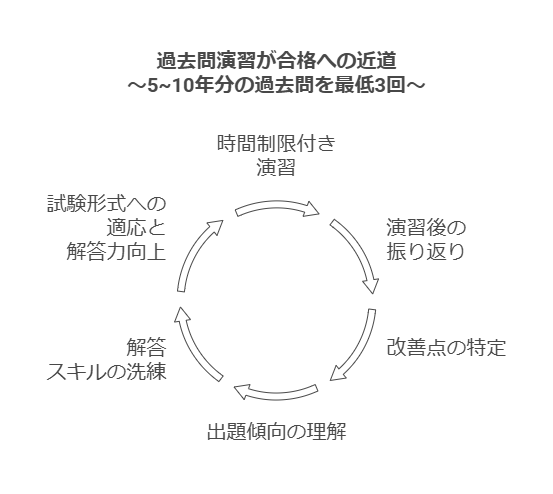

合格者の多くが「過去問演習」を二次試験対策の中心に据えています。

過去問を解く際には、まず全体の時間を計測し、本番を意識した環境で取り組むことが重要です。

週に2回以上の頻度で演習を行い、解答後には必ず振り返りを実施してください。

間違えた箇所や曖昧だった部分を確認するだけでなく、模範解答と比較して具体的な改善点を明確にすることがポイントです。

また、問題文の意図を深く理解し、解答にどのように反映させるかを考えることで、次の演習に繋がる学びを得られます。

過去問を繰り返し解くことで、試験の出題傾向を把握できるだけでなく、問題文から解答のヒントを見つけるスキルが磨かれます。

また、実際の試験形式に慣れることで、時間配分の感覚も身につきます。

特に、5〜10年分の過去問を最低3回繰り返し解くことが推奨されています。

繰り返す中で「どの問題を優先すべきか」や「自分に足りない部分」が見えてくるため、効果的な学習が可能になります。

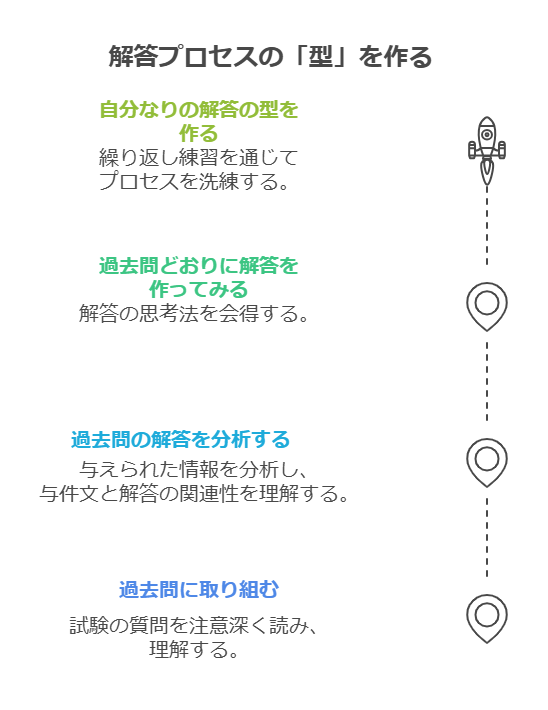

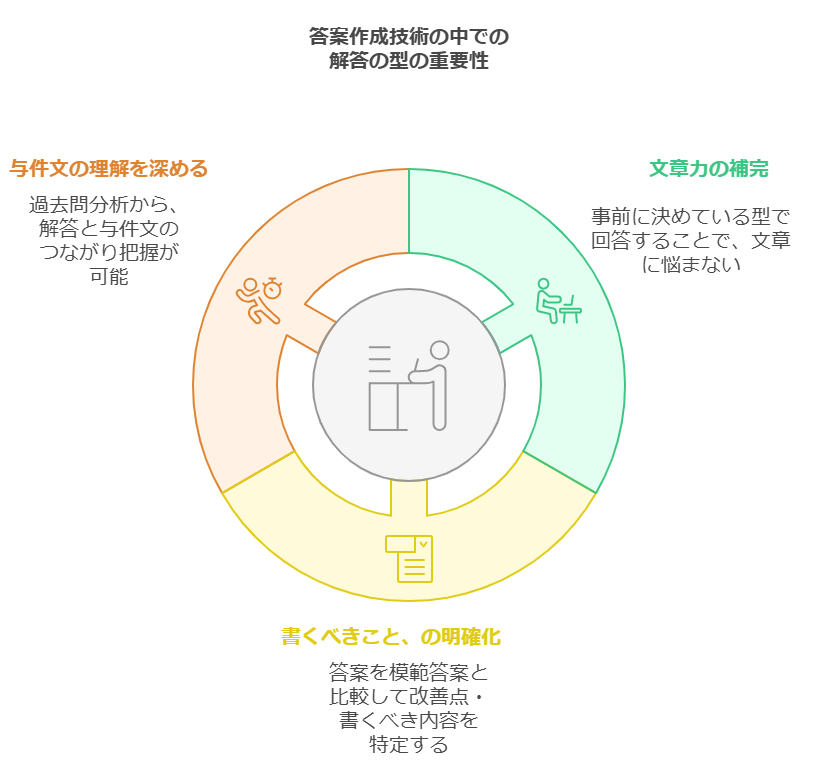

「型」を作る重要性

二次試験の解答では、「型」を作ることが非常に重要です。

合格者の多くは、過去問を解きながら自分なりの解答パターンを確立しています。

型を作ることで、どんな問題に対しても一定の手順で解答を作成できるようになります。

例えば、「設問を読み、与件文を分析し、解答の骨子を作る」という一連の流れを型にしておけば、本番でも焦ることなく取り組めます。

この型は、繰り返し演習を重ねることで徐々に洗練されていきます。

参考書や教材の効果的な活用

「ふぞろいな合格答案」シリーズは、合格者の間で高い評価を受けている教材です。

この教材には、実際の合格者の解答例が収録されており、合格基準を具体的に理解するのに役立ちます。

中小企業診断士の二次試験は模範解答が公開されないので、合格者の解答例を活用するのが、最も近い攻略法だと言えます。

例えば、1週間に1〜2時間を使って模範解答と自身の解答を比較し、改善ポイントを明確にする作業を行うと効果的です。

また、このシリーズには合格者の答案がどのように採点されたかの分析も含まれており、採点基準の理解にもつながります。

さらに、事例ごとの傾向も把握しやすいため、苦手分野の克服や時間配分の見直しにも役立ちます。

こうした具体的な活用法を取り入れることで、効率的な学習が可能になります。

合格者が実践したこれらの勉強法は、いずれも試験本番で実力を発揮するために効果的です。

次のセクションでは、「今の努力を確信に変える」具体的な学習の質を高める方法について詳しく解説していきます!

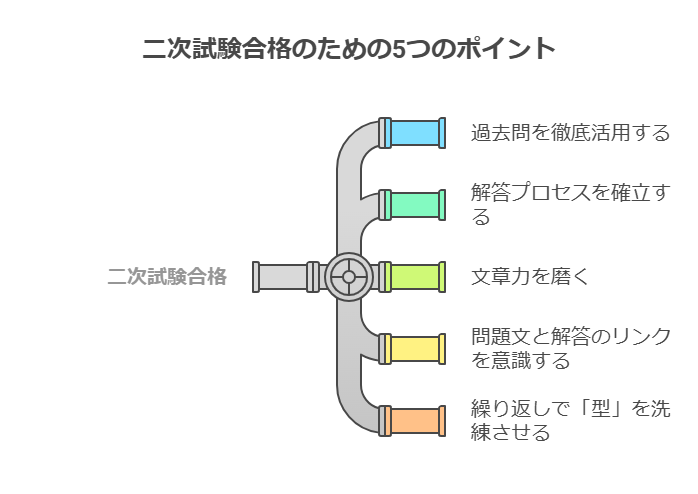

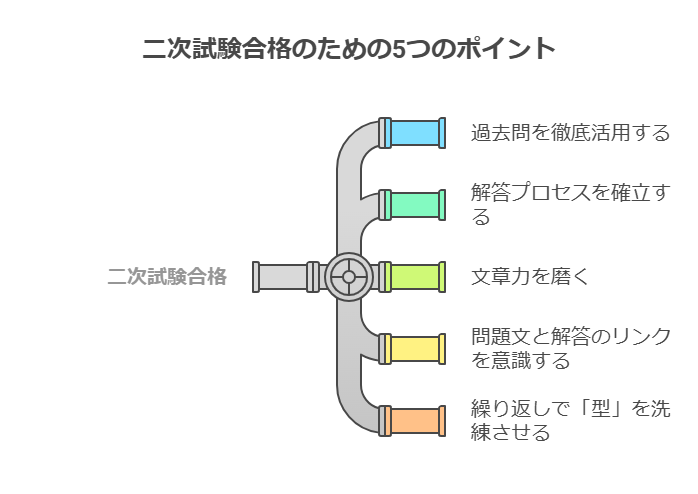

今の努力を確信に変える!学習の質を高める5つのポイント

「この勉強法で本当に合格できるのか?」と不安に思う人は少なくありません。

しかし、努力を成果につなげるためには、ただ時間をかけるだけではなく、学習の質を高める工夫が必要です。

このセクションでは、学習の質を高めるための5つの具体的なポイントを解説します。

ポイント①過去問を徹底活用する

二次試験対策の最も効果的な方法は、過去問を徹底的に解くことです。

過去問を解くことで、出題傾向や解答の方向性が明確になり、試験に対する不安が徐々に減少します。

また、何度も繰り返し解くことで、問題文の中に隠れたヒントを見抜くスキルが身につきます。

特に重要なのは、ただ解くだけで終わらせず、「どのように解答が導き出されたのか」をしっかり分析することです。

解答のプロセスを振り返り、自分の弱点や改善点を明確にすることで、次回の演習に活かせます。

「ふぞろい」は過去問をベースにした問題集だから、一石二鳥の必携問題集だね!

ポイント②解答プロセスを確立する

「型」を作ることが学習の質を大きく向上させます。

解答プロセスの例としては、以下の手順があります:

- 設問の意図を正確に把握する

- 与件文から必要な情報を抽出する

- 抽出した情報を基に、論理的な解答を組み立てる

このプロセスを何度も繰り返すことで、本番でも迷わずに取り組めるようになります。

解答の型を持つことで、どんな問題にも一貫した方法で対応できるようになり、自信を持って試験に臨むことができます。

二次試験当日は、解凍方法を悩む時間はないので、

自分なりの解答プロセスを持つことが大事なんだね!

ポイント③文章力を磨く

二次試験では、説得力のある解答を記述するための「文章力」が重要です。

設問に対して適切に答えるためには、簡潔で分かりやすい文章を書く力が求められます。

これを向上させるために、解答を音読したり、模範解答と比較して修正を繰り返すことが効果的です。

また、「与件文に含まれるキーワードを活用する」ことを意識すると、採点者に伝わりやすい解答が作りやすくなります。

やはり重要なのは文章力です。

これも過去問や自分なりの”型”で書き方を決めることで、向上が期待できます。

ポイント④問題文と解答のリンクを意識する

問題文の内容と解答が適切にリンクしているかどうかを常に意識しましょう。

例えば、与件文で提示された企業課題に対して解答が具体的でなければ、説得力が欠けてしまいます。

与件文を十分に読み込み、「設問のどの部分と関連があるのか」を明確にしたうえで解答を作成することが重要です。

このプロセスを徹底することで、解答の質が大幅に向上します。

解答は自分の”思い”を書く必要はありません。

与件文から読み取れる範囲での、コンサルティング能力が問われています。

つまり、与件文と解答をリンクさせることが重要です。

ポイント⑤繰り返しで「型」を洗練させる

解答の型を作ったら、それを何度も繰り返して磨き上げましょう。

例えば、週に2回の頻度で過去問を解きながら型を確認し、解答が安定するように調整を行います。

また、模範解答との比較や、模試の結果を活用して型の精度を向上させることも重要です。

こうしたプロセスを通じて、型を本番でもスムーズに再現できるレベルまで洗練させましょう。

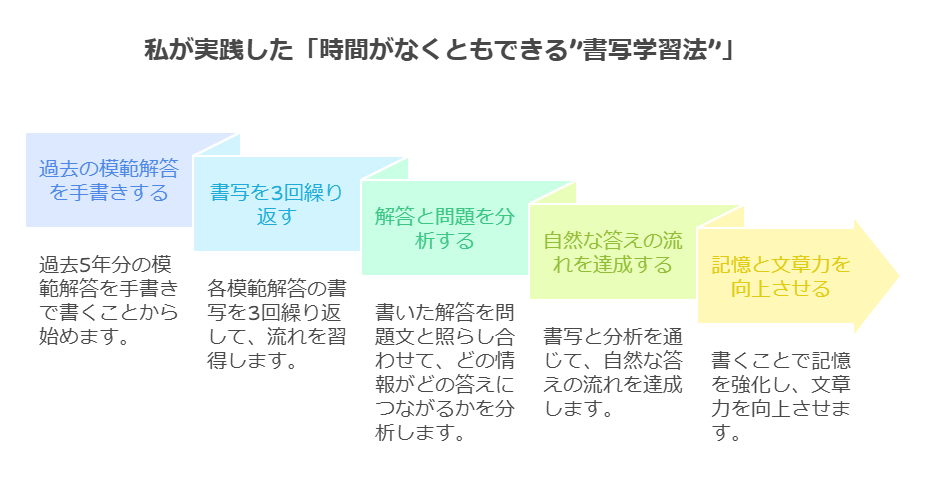

特に著者自身の体験として「過去問を3回書写する」方法があります。

この方法は、解答を手書きで繰り返すことで型が自然に身につく効果があります。

時間がない中では、「ふぞろい」の模範解答をもとに、自分の型に落とし込む必要があります。

そのため、私は、過去問を3回繰り返し書写しました。ここでグッと解答方法が理解できたと思います。

ただし、書写を行う際には、単に模範解答を写すだけでなく、その意図や背景を考えながら書き写すことが重要です。

例えば、設問ごとのポイントを明確にし、それがどの部分と結びついているのかを意識すると効果が倍増します。

また、成功例として、書写を繰り返す中で文章構成やキーワードの選び方が自然に身につき、模試で得点が向上したという体験談もあります。

書写を通じて「どの情報がどの解答につながるか」を視覚的に理解できるため、非常に効果的な学習法です。

これらのポイントを意識して学習を進めることで、今の努力が合格に近づいているという確信を持てるようになります。

次のセクションでは、筆記試験を突破するための具体的な直前対策をご紹介します!

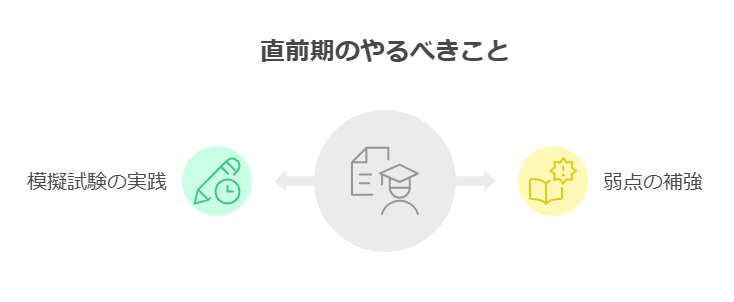

筆記試験を突破するための直前対策と実践例

試験が迫る直前期は、学習効率を最大化し、実践的な力を仕上げる大切な時期です。

しかし、焦りや不安で思うように進まないこともあるかもしれません。

このセクションでは、筆記試験を突破するための直前対策を具体的に解説し、当日までの準備を万全にするための実践例をご紹介します。

直前1か月でやるべきことリスト

直前1か月間で取り組むべきは、「弱点の補強」と「模試形式の総合演習」です。

弱点の補強としては、過去問を解いた際に間違えた箇所や曖昧だった部分を再確認しましょう。

特に事例IVの計算問題は、解答プロセスに漏れがないか徹底的に見直すことが重要です。

模試形式の総合演習では、本番と同じ環境を意識して、80分×4事例を連続で解く練習を行いましょう。

これにより、時間配分や集中力の維持を試験本番に向けて高めることができます。

時間管理を意識した模擬試験

試験当日は、80分という限られた時間内で解答を完成させなければなりません。

そのため、時間管理を意識した模擬試験は不可欠です。

例えば、事例I~IIIでは、与件文の読解に20分、解答作成に60分を目安に時間配分を決めましょう。

また、事例IVでは、計算問題に時間を取られすぎないよう、最初に解ける問題を優先的に処理し、残り時間で難問に挑む戦略が効果的です。

模擬試験を繰り返すことで、自分の得意分野と苦手分野を把握し、試験中の効率的な時間配分を確立することができます。

模試で結果が良くなかったら落ち込んでしまいそうだから、

できるだけやりたくないな…。

私自身、模試の結果は極論”無視”でいいと思っています。

模試に取り組む意義は、「時間配分の理解」にあるので、結果は度外視で取り組みましょう。

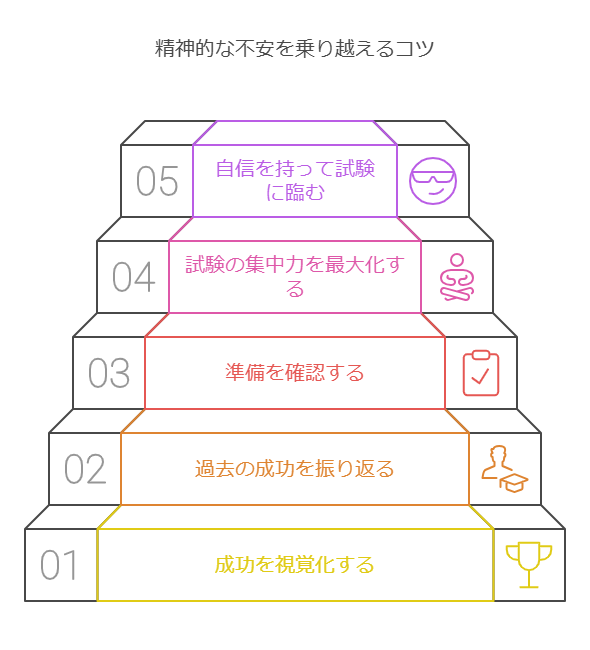

精神的な不安を乗り越えるコツ

試験直前は、精神的な不安がピークに達する時期でもあります。

この不安を乗り越えるためには、「成功のイメージを持つこと」が効果的です。

過去問演習でうまく解けた経験や、解答の型が身についていることを振り返り、「自分はここまで準備してきた」という事実を思い出しましょう。

また、試験前日は無理な学習を避け、しっかりと休息を取ることで、当日の集中力を最大限に発揮できます。

さらに、当日の朝は「早めの行動」を心がけることで、試験会場での緊張を和らげることができます。

持ち物や試験スケジュールを事前に確認し、余裕を持った状態で臨みましょう。

直前期は、焦る気持ちと戦う時期でもありますが、これまでの努力を信じて対策を進めることで、合格への道が開けます。

次のセクションでは、自分に合った勉強法を見つけ、合格を確実にする方法をさらに深掘りしていきます!

自分に合った勉強法で合格を掴むために

中小企業診断士の二次試験対策では、他人の成功例を参考にしつつも、自分に合った勉強法を見つけることが合格のカギとなります。

ここでは、著者自身の実体験を交えながら、独自の方法で成果を上げる勉強法をご紹介します。

解答の型を確立する「書写学習法」

難しくはありません!

簡単に実践でき、二次試験に直結する効果的な勉強法を紹介します。

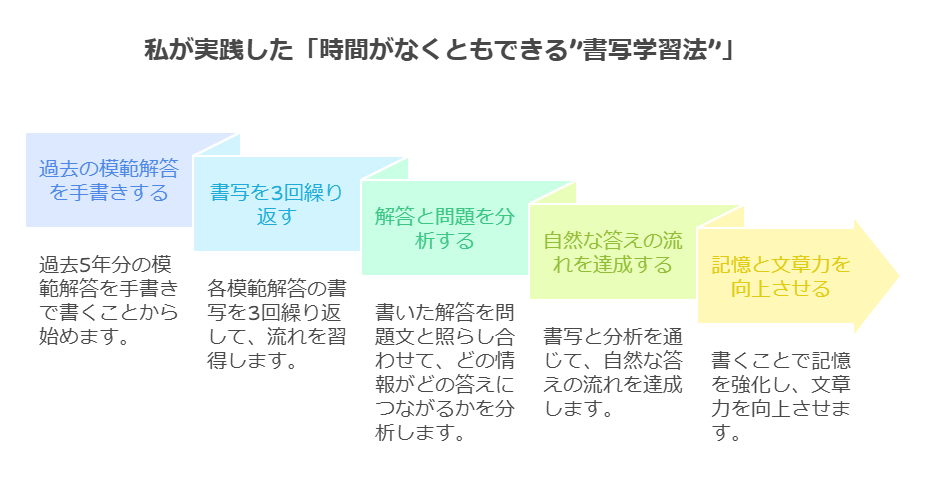

著者が実践した「書写学習法」は、解答の型を身につけるために非常に効果的でした。この方法は、以下のステップで進めます:

- 過去5年分の模範解答をすべて手書きで書写する

- この書写を3回繰り返すことで、解答の流れを体得する

- 書写した解答を問題文と照らし合わせて、どの情報がどの答えにつながるのかを徹底分析する

- 書写を繰り返すことで、解答の型が自然に体に染み付き、本番でも迷うことなく解答を作成できるようになります。また、書くことで記憶に定着しやすく、文章力の向上にもつながります。

成果を出すための反復と改善

解答の型を確立した後は、過去問演習を通じてその型を実践し、さらに洗練させることが重要です。

著者自身も、作った型を使って過去問を何度も解き直し、解答スピードと精度を向上させました。

特に、演習後には以下の振り返りを行うと効果的です:

- 解答のどこが弱かったのか

- 他の解答例に比べて足りない点は何か

- 採点者にとって読みやすい文章になっているか

この振り返りのプロセスを繰り返すことで、自分の型が磨かれ、本番で高得点を取れる力が身につきます。

何度も、繰り返すことは解答スキルの向上につながる。

そして、何と言っても自信になるのがイイよね!

自分の努力を信じて合格を掴む

試験対策の途中で不安になることは避けられません。

しかし、過去問演習や型の確立、そして書写学習を徹底することで、「自分はこの方法で大丈夫」という確信が持てるようになります。

著者自身も、初めて過去問を書写したときは時間がかかり、不安を感じることもありました。

しかし、3回目には解答が自然とスムーズに作成できるようになり、その成果を模試で実感しました。

この成功体験が自信につながり、本番での合格へとつながったのです。

「自分に合った勉強法を見つける」というのは簡単なことではありませんが、一度確立した方法を反復し、改善を重ねていけば必ず成果はついてきます。

このブログで紹介した方法を参考に、ぜひ自分のスタイルを見つけてみてください!

よくある質問とその回答

A. 二次試験は一次試験とは異なるスキルが求められるため、難易度を感じる人が多いです。

二次試験では与件文から必要な情報を抽出し、自分の意見を論理的に記述する応用力が試されます。

そのため、試験形式に慣れることが重要です。

A. 解答の型を作るとは、問題に対して一定の手順で解答を作成する流れを自分の中で確立することです。

この型を持つことで、どんな設問にも一貫したアプローチが可能になります。

特に繰り返し練習することで、型が洗練されていきます。

A. 時間が限られている場合、まずは過去問に集中することをおすすめします。

過去問を解きながら、試験の傾向を把握し、解答プロセスを練習しましょう。

また、模範解答を参考に、自分の解答を改善する習慣をつけることが効果的です。

A. 解答後に必ず振り返りを行い、自分の弱点を特定することです。

間違えた箇所や理解が不十分だった部分を重点的に復習することで、効率よく学習を進められます。

また、時間を計測して本番を意識した演習を心がけましょう。

A. 二次試験では総得点で合格基準を満たすことが求められます。

そのため、特定の科目が苦手でも、他の科目で得点を補うことで合格する可能性はあります。

ただし、苦手科目も最低限の得点を取れるよう対策しておきましょう。

まとめ

この記事のまとめ

- 中小企業診断士の二次試験は筆記試験が最大の関門で、論理的な思考力や解答の型を確立することが合格の鍵となります。

- 筆記試験では4つの事例が出題され、それぞれ異なるスキルが必要なため、テーマごとの対策が重要です。

- 合格者の多くが過去問演習を中心に対策を進めており、解答のプロセスを振り返り改善することが成功のポイントです。

- 著者実践の「書写学習法」は、模範解答を3回繰り返し書き写すことで解答の型を身につける効果的な方法です。

- 試験直前は弱点補強と模試形式の演習に注力し、精神的な余裕を持って試験当日に臨むことが重要です。